| 2018/11/05 |

|

2095 ウーファーケーブル 外付けネットワークとウーファーユニットとの結線であるから、普通ならスピーカーシステムの内部配線という位置づけだが、ここがサウンドの最終バリアであることは分かっていた。この自作スピーカーシステムではモガミの無酸素銅線50芯から始まって、多くのケーブルを試していたが決定打はなかったように思う。銀線も考えたのだがその場合4ウエイのすべてを統一しなければならない予感があって、費用は甚大になるから敢えなく却下! そこでACROLINK 7N-S2000 Anniversarioである。現時点まで使用していたアクロテック6N1010は初動感度に秀でたJBL D130にマッチしていると考えるが、中域の張ったやや暑苦しい印象もあるので、正常進化版としての7N-S2000に望みを託したわけだ。 ファーストランはクラウディオ・アラウのバッハと決めていて、全帯域のバランス、タッチのニュアンスで判断しているが、最初の数小節で採用確定となった。ウーファーは500Hzクロスだが中高域の風合いまで劇変しているのが不思議。マルチウエイの空間合成を支配するのは低域であるとの推論は間違っていないと確信した。左手の量感は従来と変わらず”ゴリン”と粘る巻き線のニュアンスを初めて聴いた。 |

| 2018/11/01 |

|

2094 学生時代に大庭三郎さんに舞台照明の基礎を学んだ。それは現在の仕事である商品撮影に投影されていて、個人的にライティングのベースはステージなのだ。で、通勤途上の新宿2丁目の裏通りであるが、こういう光景に出くわすとシャッターを押さないわけにいかない。大場三郎さんの名言を一つだけ。「黒いライトが欲しいのだが・・・」 |

| 2018/11/01 |

|

2093 |

| 2018/10/27 |

|

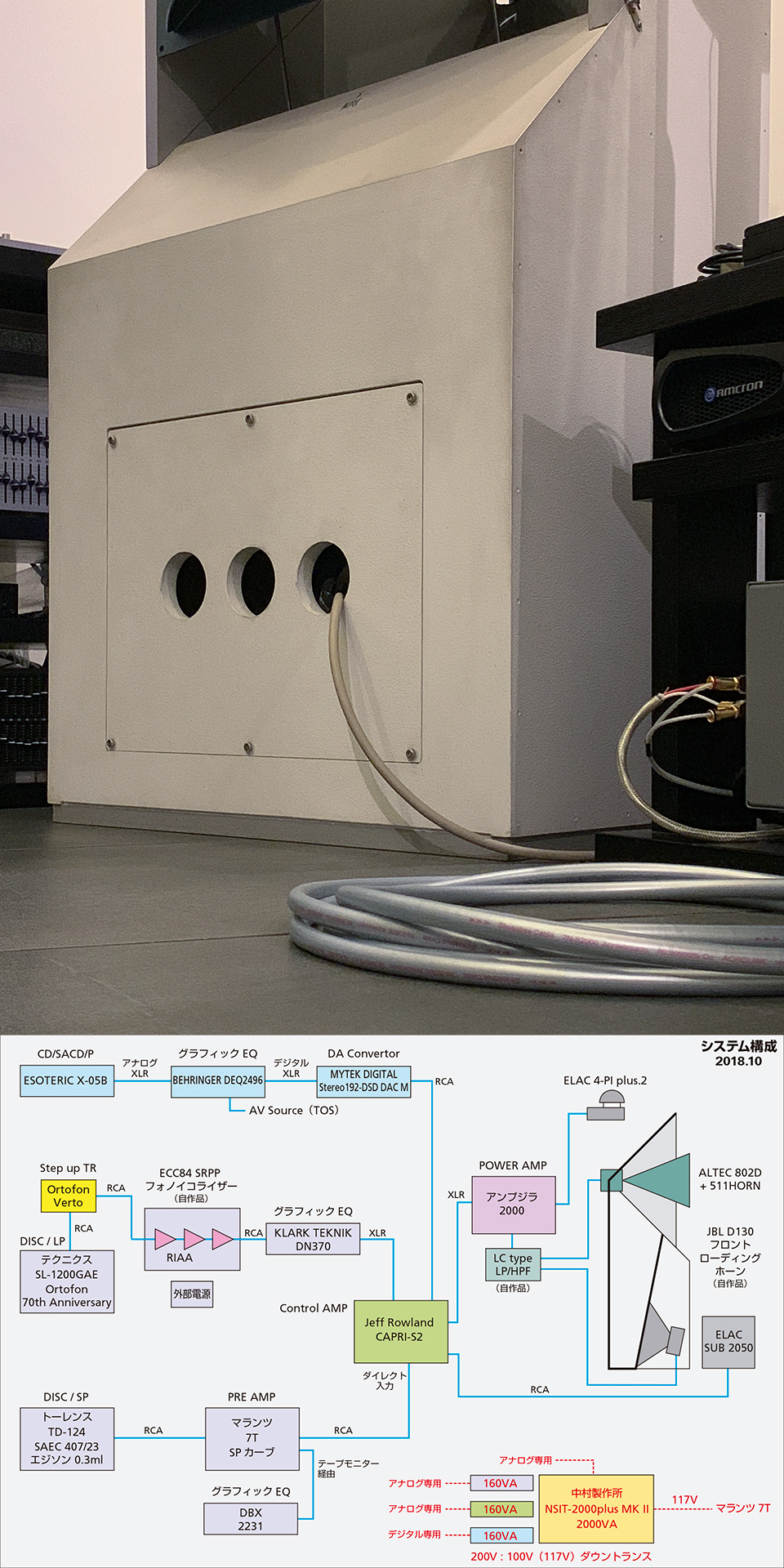

2092 この一週間は広告制作が佳境の中、菅野沖彦さんの葬儀参列もあってオーディオに接する時間を取れなかった。代わりにシステム図を更新した。妥当と思えるサウンドが得られたときの儀式みたいなものだ(笑) アナログ構成は二転三転したが、当初の目論見どおりSP盤はトーレンス124+SAEC407+マランツ7Tに落ち着いた。ソリのあるSP盤の高速上下運動にSAECは圧倒的に追随する。マランツ7TはSP盤専用になり、デジタル系は以前のようにアナログ出力+ベリンガー+マイテックデジタルDACに戻った。回りくどい構成だがデジタルのストレスを隠してくれるフローなのだ。さらに変更点としてサブウーファーをパワーアンプからではなく、ジェフのラインアウトからに修正した。LCネットワークのあとに何もぶら下げないことも徹底して、だいぶ見晴らしが良くなった模様。。。これで音楽に浸るはずなのだが、ウーファー用のケーブルを更新しようと眺めている。やはり病気かもしれない。。。 チャーリー・パーカー "Another hair do" SAVOY原盤より。若き日のマイルスも! https://youtu.be/YCViJlYtLUs |

| 2018/10/19 |

|

2091 菅野流儀で大いに影響をうけた部分を少々・・・ その1:分散音源と空間合成: これが菅野サウンドの肝ではないかと思っている。菅野さんは、同軸ユニットの弊害を幾度となく述べていた。もとより帯域分割されたそれぞれのユニットは空間で合成されて連続波形に戻るわけで、それは各ユニットが近かろうと遠かろうと同じ原理だ。同軸に限らず近接したユニットの問題は、空間合成される前にユニット近傍でお互いの波形が攪乱される危険だと考える。ピンポイント放射による定位の良さが喧伝されるが、混変調ひずみを伴った定位にどれほどの意味があるのか? 正しい定位あるいは音場再現は空間合成された連続波形でのみで成立するという思いが私自身にあったので、菅野理論に我が意を得たわけだ。適度な距離をもって配置された各ユニットからストレスなく空間で合成する。リスニング空間にある程度のエアーボリュームは必要だが、これが理想形と思っている。じっさいに菅野邸のJBL、ジャーマンフィジックスもさらにはマッキンXRTにしても、この作法に沿っていると思われる。 その2:超高域ストレスの解消: 菅野邸のJBLウーファーとトルバドールのセットでは、エラック4PIの付加に始まり、様々なスーパーツイターが追加されるようになった。単に帯域拡張やエネルギーバランスの問題とは思えず、これは高域の位相制御を企んでいると直感した。トルバドールは分割振動で全周囲に拡散させる音源であり、4PIもリングラジエターで全周囲拡散だが振動パターンは大幅に異なる。極端に波長の短い超高域においては複数ユニットの位相を統一することは困難であり、リスニングポジションに幅をもたせるとほとんど無意味であるという仮定のうえに、それなら拡散(位相を)させてしまうという手法。画像処理のスキルで言う”ディザの封入”のような効果を狙っているのだろう。とはいえそれは単純な話ではなく、驚くほど綿密な実験のうえだ。トルバドールのデータシートが束になって積み上げられている光景を目撃した知人がいる。ツイターの位置決めの微細な自家製グリッドガイドを私も目の当たりにしている。管弦楽を大音量で再生してこれだけストレスのない音響は、かつて耳にしたことのないレベルだが、それは絶え間ない調整の成果なのだ。 その3:単純思考の排除: 重ければいい、硬ければいいというわけはなく、すべてはバランスだということ。長くなるので以下略(笑) その4:普遍に至る主観: 提唱なさった「レコード演奏家」その誤解というのは”自己表現”のレベルなのではないだろうか? 長くなるので以下略(笑) 菅野先生はその評論において、大枠での疑念を示しても自身の具体的な解決法は示さなかった。オーディオ再生を突き詰めると、自分自身の美的価値観の問題に帰納するわけで、それは汎用性があるわけでなく問題意識をもった個々人が自ら解決せよというスタンスなのだと思う。 印象に残っている菅野先生の言葉: 「ぼくはねぇ、豹変する装置を目指しているんだよ。」 |

| 2018/10/18 |

|

2090 信濃町教会で さきほど、菅野先生のご葬儀が執り行われた信濃町教会へ行ってきた。2004年に竣工した大会堂は永田音響による設計とのことで、伸びやかで澄んだ響きが印象的。声が明瞭に聞こえる。ここを選ぶところはさすが!って感心している場合ではないが、3か月前に入院中の病床で洗礼をうけたとのことで、これには驚いた。氏のご両親はもともと信濃町教会員であったということで、天國でのご再会を願っている。キリスト教の葬儀は初めての体験だったが、シンプルで清冽な式次第に感動した。 わたしには、先生と呼びたいお方が三人いる。グラフィックデザインの師匠、清原悦志さん。長唄三味線で師事させていただいた、今藤政太郎さん。そして、菅野沖彦さん。師事したわけではないので「菅野さん」と呼んでいたが、いまはハッキリと先生と呼ばせていただきたい。親族以外の葬儀に参列することはほとんどないのだが、菅野先生にはぜひお別れを伝えたかった。棺のなかの先生は、まさに聖人のような風貌。あり余る業績を残して、ひとり旅だって行くお姿をこころに刻んで教会を後にした。この喪失感は長引く。 |

| 2018/10/16 |

|

2089 追悼 菅野沖彦さん 菅野邸のサウンドは私にとって永遠のリファレンスだ。とくに管弦楽曲の芳醇かつ鮮烈な響きはまさにワンアンドオンリーの世界! そしてそのお人柄。権威的な雰囲気がなく、オーディオに取り組むピュアーな姿勢に驚いた。最後に伺ったのは2008年の12月で、その時は妻の同伴をお許しいただき、いつも”オーディオの音”に懐疑的な彼女が菅野サウンドの虜になった。曰く・・・ 菅野さんの音は大きな音になってもとても優しくて、からだにスーッと入ってきて幸せな感じになるのね。細かい音(小さい音)も綺麗で愛らしい感じがあった。あなた(わたくしのことです)の音は聴いていて身構えてしまうような硬さがあると思うわ。(以上、これは事実!) こころからのご冥福をお祈りするとともに、氏の業績をあらためて学び直したいと思っている。(写真は1回目の訪問時の撮影で、ご本人の承諾を経て幻聴日記に掲載したカットをリサイズしてアップさせていただいた。) |