| 2019/04/03 |

|

2119 2019.04.02.17:51:53 新宿駅南口付近 iPhone Xs max F2.4, 1/120sec, ISO:32 |

| 2019/03/11 |

|

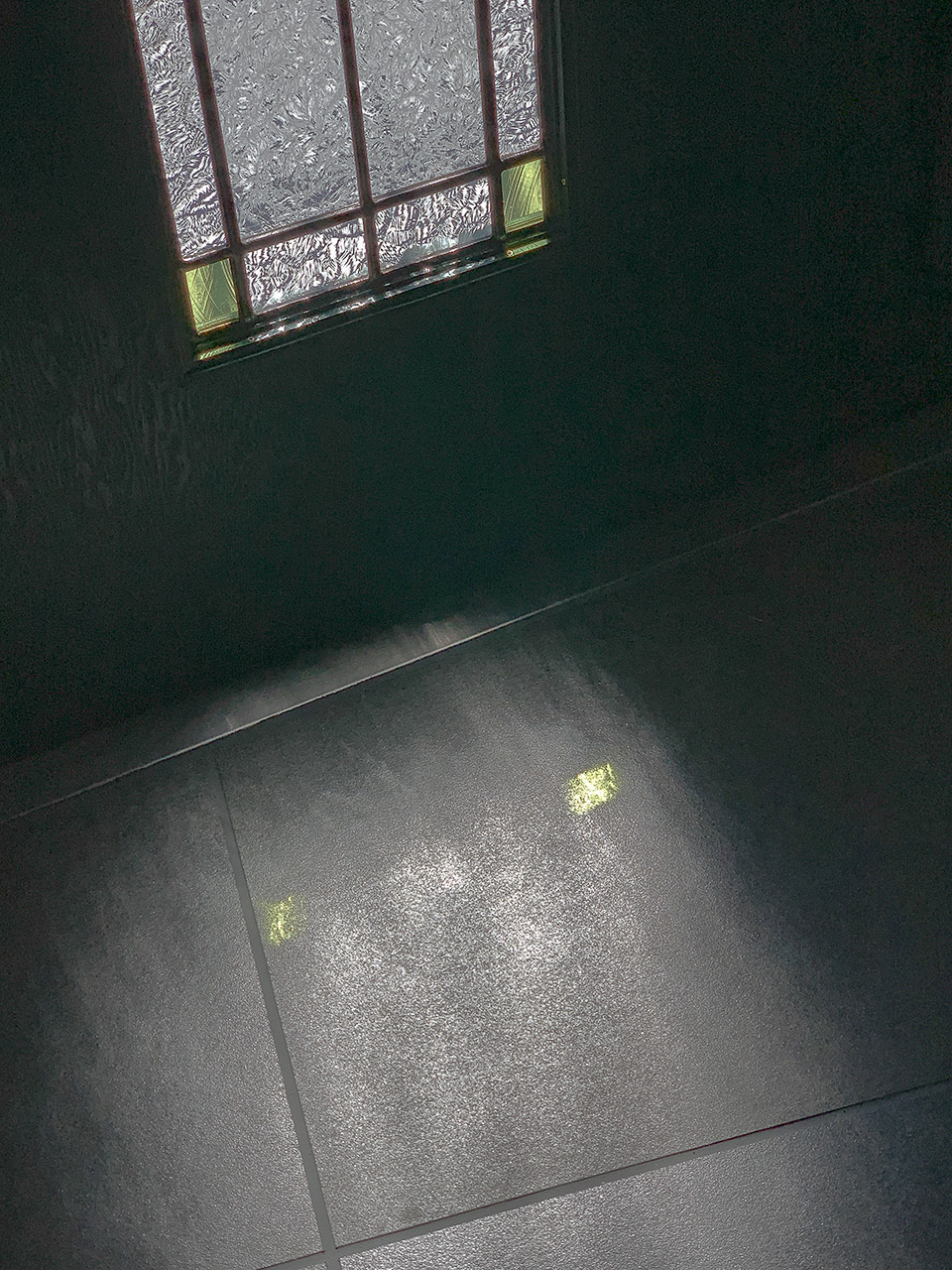

2118 リフォームその2 玄関ドアと内部の土間である。もともとスチール製の黒いドアだったが、非常に質量があり家人には開閉さえ難儀だったのだ。これを木製に変更して中央にステンドグラスを埋め込んだ。ガラスは基本無色で四隅に色ガラスを配している。木製ドアはこの写真では分かりづらいが、木目を活かしたダークグリーンのペイント。石張りに見える床は実はタイルであるが、目地の黒が納得できずミディアムグレーに塗り直した。これは四年間の実験のうえで、ボルベイン社のアクリルガッシュ二種を調色したが、微妙な色加減で印象は劇変する。一階の床はすべて同じ仕様である。設計家の意図したストイックな意匠からは相当に逸脱したと思うが・・・ |

| 2019/03/04 |

|

2117 オープンリールデッキ再開に向けて 納戸の段ボール箱に詰め込まれた数十巻のオープンリールテープ。屋根に設置した大型アンテナからトリオKT7000チューナーで記録した2トラックテープだ。1970年代のFM放送のライブ音源エアーチェックで、主に日本の現代音楽と三味線音楽。20年近く前、テープの劣化を懸念してCDRに移したディスクを聴いているが、元テープを廃棄するのは忍びなく・・・という今日、もう一度デッキを導入してみようかと思った。 問題はきちんと動作する機械に巡り会えるのかということ。隆盛期からすでに40年以上経過しているから希望は持てない。10年くらい前まではヤフオクでも程度の良さそうな動作品が廉価で入手できたが、現在はジャンク扱いが大半で、たまにセミプロの方の整備品が出ていてそれらはかなり高額に跳ね上がり、海外(中・露)に流れるケースが多いようだ。 という経緯から、作戦1:メカとエレクトロニクスとも得意な専門家を探す。作戦2:外観重視でメンテナンスを前提にする。 第一候補のタスカムBR-20(写真右下)は、過去3か月で二度ほどオークションに出ていたが想定を超える価格になり断念!最新鋭(とはいえ1990年発売)の機器でもあるし、当時の価格も高かったので、今後とも低価格で美品を入手することは不可能と思い至る。次なる候補はDENON DH-510。DENONはDH-710を筆頭に610と出していて510はシリーズの末っ子という位置づけで、710のファイナルモデルDH-710Fと同時期にリリースされたのが510。前者のデュアルキャプスタンのアンプ別筐体に対して510はシングルキャプスタンのボディ一体型で、妙に渋くてカッコいいのだ。良く観察すると、第1候補であったタスカムBR-20に似ている。シングルキャプスタンでテープパスがほぼ同じ構成。ティアック系はタスカムシリーズを含め、BRシリーズだけが突然変異的テイストなので、もしかするとDENONの開発者による10年後の仕事だったり? で、紆余曲折あって先週末にDENON DH-510を入手した。長い間使われないで保管していた個体のようで、外観は40年経過しているとは思えないほど綺麗だが、果たして動くのか? 不安なので裏蓋を開けて電源ONでの異臭・発熱・発火に備えた(笑) メカ的には問題なかったものの、レベルメーターが振り切れるほどの猛烈なノイズの嵐!こりゃアンプ系は壊滅かと思いきや、小一時間するとノイズも収まりテープを装着して慎重にプレイバック。下の映像はその翌日の演奏だが想像以上のパフォーマンス。マシンの状態とともにテープの劣化がそれほど進んでいないことに安堵。メカの潤滑不安があるので、レストアから戻るまでは封印。しかしFM放送からのエアーチェックでしかもレストア前なのに、オープンテープの出音は別格と思った。 以下は、秋吉敏子さんのよみうりホールにおけるライブ。本来はカセットに移すために2トラック38センチで記録していたのだが、演奏内容が素晴らしいので、そのまま保存していた。 DH510S_akiyoshitoshiko_opening https://youtu.be/cgZkcqE61-s DH510S_akiyoshitoshiko_kogun https://youtu.be/yENwlXVfQMg オマケ: マスター巻で保存しているので、プレイバックが終了してリールに巻き取られるとこの状態(写真右中) 注目すべきは、テープがリールの中心に完璧に入っている! DENONのメカ精度は素晴らしい!アンプのパーツはケチっているのにね(笑) |

| 2019/03/02 |

|

2116 バイアンプドライブの新境地 アムクロンのDSP内蔵パワーアンプXLS1002。このアンプでクロスポイントを試行しながらアンプジラ2000用のLCネットワークを設計したのだが、いまは予備機という処遇だ。しばらくぶりに電気を入れ、バイアンプドライブでLCネットワークに繋げながら、内蔵のフィルターも重ねるという実験を行った。-24dB/octのリンクウィッツ・ライリーのフィルターであるから、LCネットワークと同クロスに設定すればトータル-36dB/octになるが肩特性が異なるので、巧くいくはずもなく一応”試聴1”。で、ここからが本題であるが(笑)LCネットワークのクロスポイントから離れた位置でフィルタリングする。ドライバー用ハイパスフィルターをクロス425Hzのオクターブ下に設定して”試聴2”。この結果に加えてウーファーのクロス630Hzのオクターブ上にローパスフィルター設定して”試聴3”。 結論は”試聴2”。バイアンプドライブの利点が生きていて、音の通りがスムースで混濁感がない。じつは”試聴3”が本命だったのだがダメだった。ウーファーのD-130の闊達さは余計と思われた高域にあるのだと納得! ”試聴2”のまま数日が過ぎ、さまざまな音楽ソースでテストしているが、まだアンプジラ2000+LCネットワークに戻れないでいる。アンプジラの粘り感はないがD-130への食い付き加減が素晴らしい。今年の春夏はこれで行こうかと考えている。 |

| 2019/02/08 |

|

2115 リフォームその1 とある理由から、わが家のリフォームが進行中。 主に安全面を重視した内部変更で、その一つがキャットウォークの床。グレーチングという強化樹脂のスノコなのだが、ネコも歩くのに苦労しそうな素通し構造。この表面に3ミリ厚の半透過床材を被せた。わたしのアイデアをもとに設計家が素材を探してくれた。 このキャットウォークはオーディオが置いてあるリビングルームの周辺にもあり、素通し部分を覆ったことで、当然音響特性も変化する。素通しのときは6メートルの天井から戻る反射音が、一部とはいえ普通の高さから反射するわけだ。もとよりオーディオ的な観点を考慮した造りではないので凶と出るか吉と出るか(笑) いまのところ大きな弊害はなさそうで、むしろ明瞭度は増したように思える。ところが、ピアノの強打音で鍵盤のある1音だけがビビるのだ。原因を探ると、ビビりはホーンから出ている様子で、ドライバーの不調なのか、リフォームと関係あるのか? 困ったなぁ。。。 |

| 2019/01/23 |

|

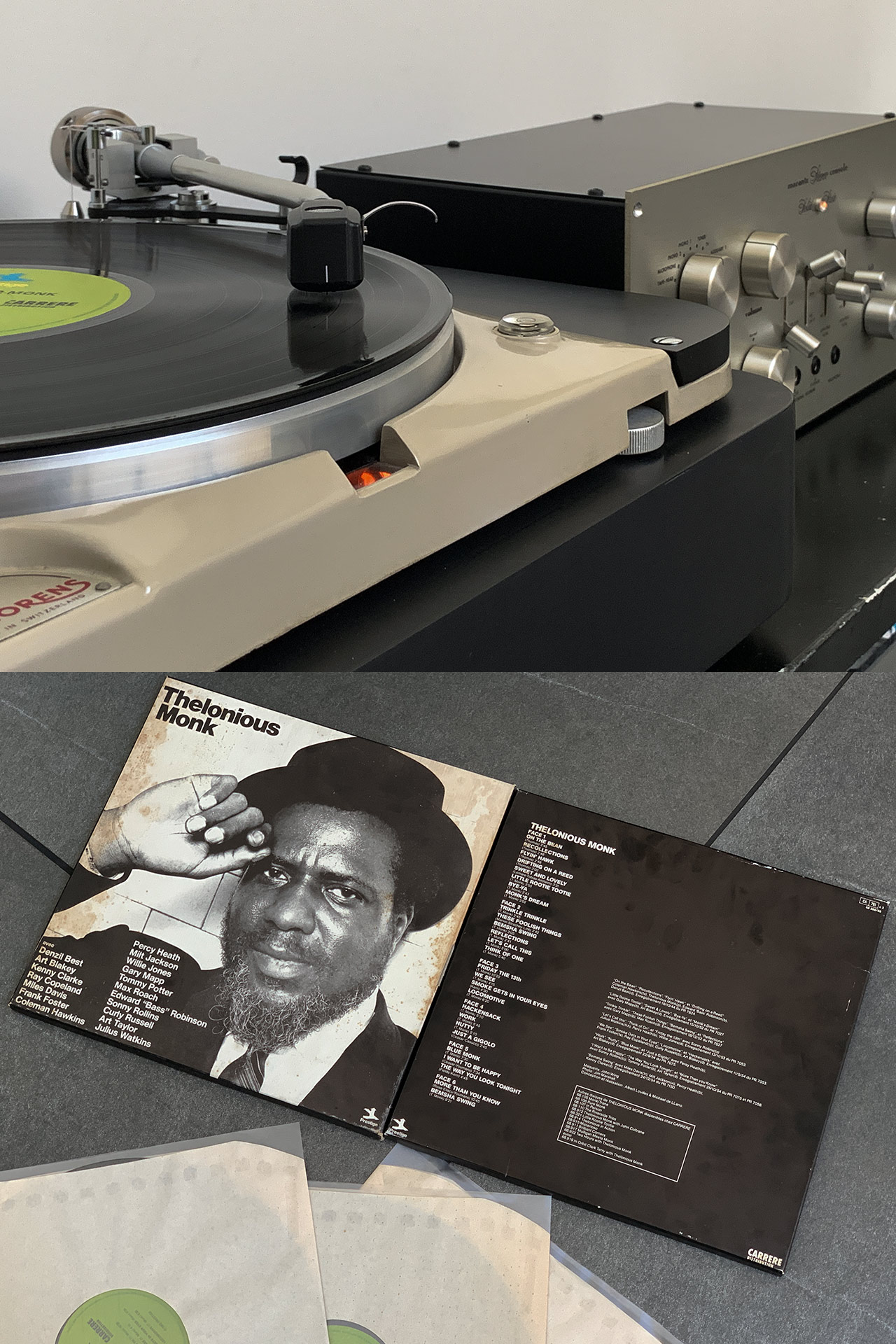

2114 セロニアス・モンクの最初期録音! 1944年、コールマン・ホーキンスとの競演。とても軽快な演奏で彼がアート・テイタム直系であることが如実に分かる。後年の怨念めいた深みはないが、屹立した個性がすでにこの時代に備わっている。三枚組の前半はSP盤復刻であるが素晴らしいクオリティ!トーレンス124+SAEC407/23とSPU monoは最強の布陣。どういう理由かマランツ7Tの"Old 78"モードがブリリアントでピタッとはまる。 |

| 2019/01/15 |

|

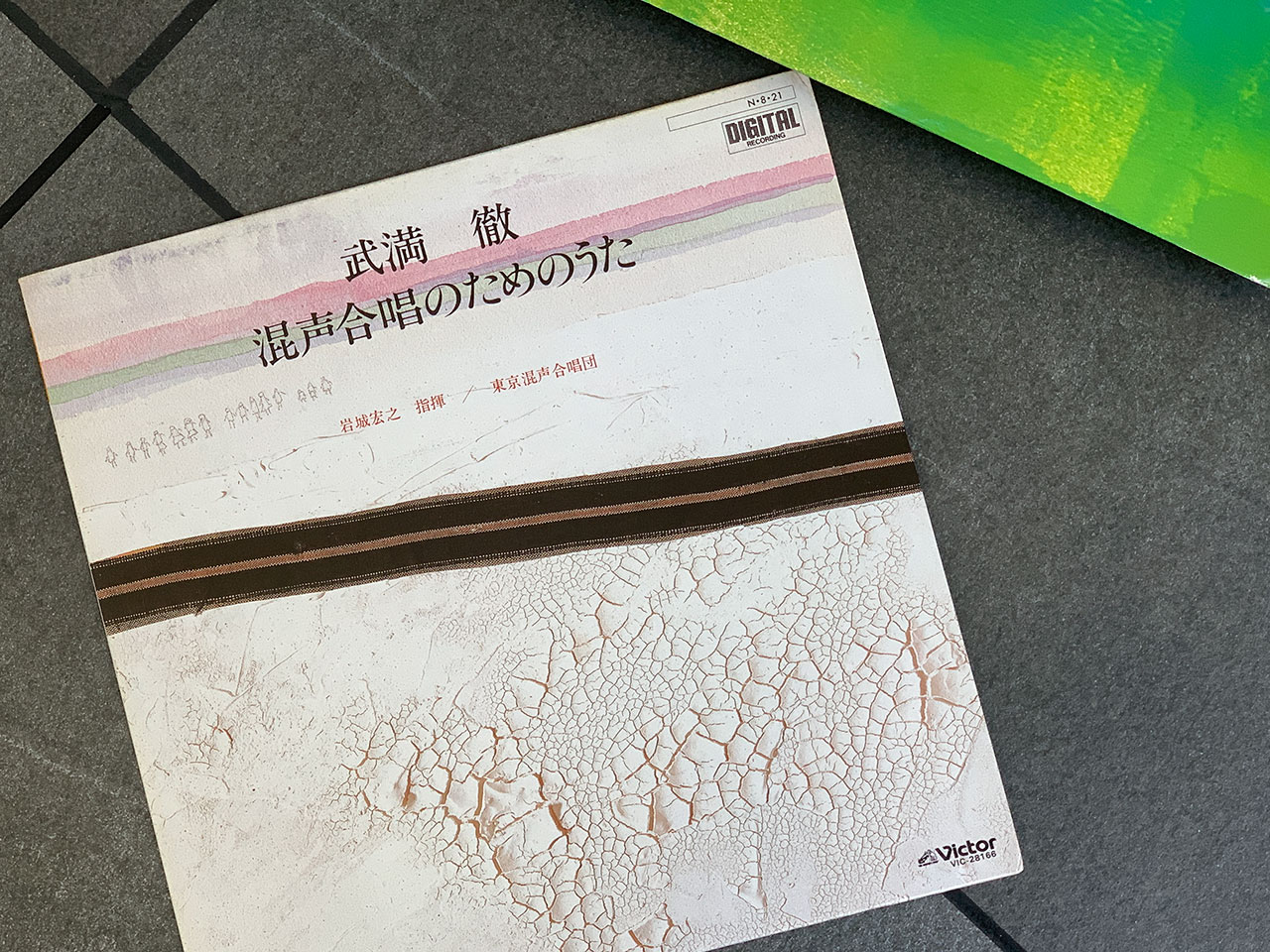

2113 空気を鳴らす 昨年末に入手した70-80年代の日本の現代音楽のLP数十枚。多くは未使用盤だったが、保存状態が悪くホコリやカビだらけ!クリーニングしながら少しづつ聴き始めているが、そのなかの”驚愕の一枚”をご紹介したい。 「武満徹 混声合唱のためのうた」岩城宏之指揮、東京混声合唱団 1984年のデジタル録音 四声部がそれぞれ2パートに分かれていて、ポリフォニーの饗宴かと思いきや、とてもシンプルで優しい響き。武満さんはシリアスで厳しい音楽が多いが、こういう温もりのあるものが個人的には好きだ。無垢で生成りの”音響球体”を包むように収録したサウンドは、スピーカーが消えて空気が鳴っているよう。長岡さんの推奨盤に入っているか分からないがまさにSクラス! オーディオ再生でいちばん難しいのは混声合唱だと思っている。マーラーも難物だがそれ以上かも。ひたすら基本性能を高めるしか方法がない。過去に聴いた機器で納得できたのは、セレッションSystem7000、FMアコースティックのインスピレーションシステム、アヴァロンアコースティックのいくつか、古いものではWE-728フルレンジ・・・こんなところだった。わが家の現状は?まぁそれなりにということで(笑) ・ 全然関係ない話だが、”夜桜お七”の歌詞を武満さんが作曲したらさぞかし素晴らしい世界だっただろう。 |

| 2019/01/08 |

|

2112 秋吉敏子+ルー・タバキン「永遠のデュオ」 昨晩NHK-BSでオンエアーされた昨年9月の東京文化会館ライブ。 秋吉さん88歳、タバキンさん78歳。もの凄い演奏で感動した。 正月は秋吉さんのピアノを聴くことが通例で、なにかしら日本的なテイストを感じるのだ。 とはいえ、彼女は飛びっきりのハード・バッパーであって 師匠であるハンプトン・ホーズからバド・パウエルに遡るドライブ感と1音の強さは比類がない。 近年の演奏を聴いていないので、じつは不安だったが年齢の問題は杞憂。 むしろ昔よりエレガントで流麗な美しいラインを描くフレーズの連続に感嘆! 音の向こう側にある音楽の様を強く感じる演奏といえば良いのか。 全盛期はもっと肩肘張った硬質なピアノだったように思う。 そして、ルー・タバキンのフルートとテナーサックスはもう絶品!空前絶後! いわゆる”ルバート”がテンポだけではなく音程の揺らぎまでコントロールするのだが、 ビッグバンド時代より遙かに進化していると感じた。(偉そうにスミマセン) 50年連れ添った夫婦のデュエット、究極の姿に涙が止まらない。(本当ですってば) 追伸: 正月休みにシステムフローを変更した。 デジタル系のアタマに入れていたベリンガーウルトラカーブを外して マイテックデジタルDAコンバータを素直に使い、アナログGEQを経由して ジェフのプリから、XLRでアンプジラ2000、RCAでELACサブウーファーという布陣。 問題はSACDが入らないので、こちらはマランツ7T経由になるが、ここは今年の課題か? |