| 2019/05/20 |

|

2135 |

| 2019/05/16 |

|

2134 ここのところ1970年代回帰がテーマになっていて、オープンリールテープへのこだわりもその一環かもしれないと思っていたところ、タイムリーと言うべきか興味深い取材を受けた。 70年代のアートシーンをテクノロジーの変遷を踏まえながら、サブカルチャー的視点で当時の若い世代の動向を辿るというテーマで研究を続けておられる方からの依頼。その具体的検証材料として取り上げたのが、なんと、、、「オーディオユニオン録音コンテスト」なのだ。これはいち販売店の40年以上昔のイベントであり、今では歴史に埋もれてネット上の情報もほとんどないが、オーディオあるいは録音が若者のトレンドだった時代の”遺構”として再検証する意味は大きいと思う。 このコンテストは10年間続き、入賞者の作品を収めたLPレコードが毎回作られたり、テープメーカーの広告に駆り出されたりしたのだが、わたしは学生時代後半から、夢をあきらめて生業に着くまでの3年間関わっていた。 130分にわたるインタビューで、コンテストへの参加動機から始まり、それ以前のアート的背景から現在に至るまでの軌跡を語った(笑) 図らずも70年代の個人的総括が出来たように思う。 写真はご近所のフラワー庭園。先日庭園内を見せていただく機会がありたいそう感動したので、あらためて撮影依頼に伺ったところ、あいにくご本人不在とのこと。個人宅だが”超”が3つ付くほど素晴らしい。 |

| 2019/05/14 |

|

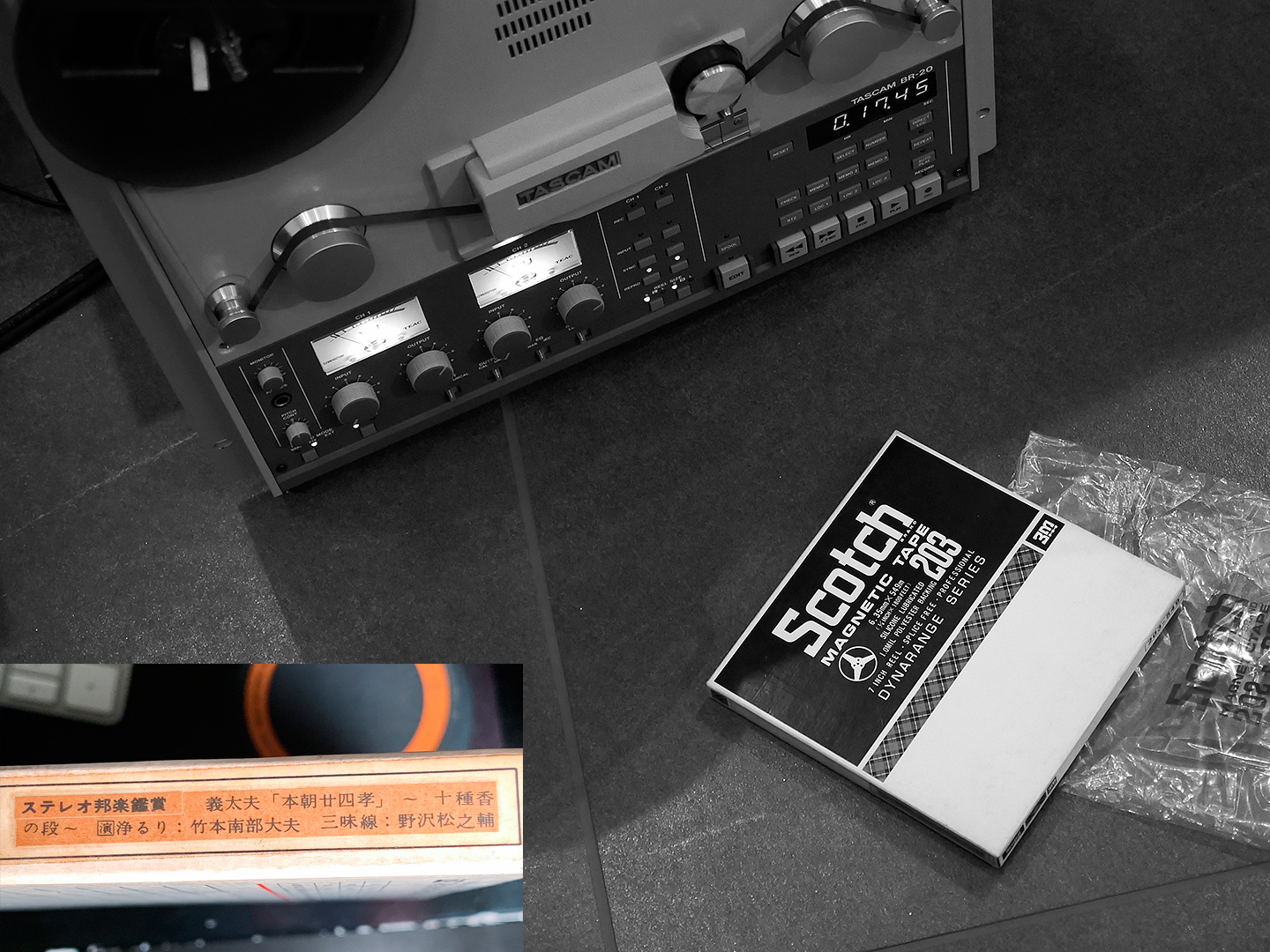

2133 Scotch 203の質感。 オーディオを介して音楽を楽しむことは極めて個人的な体験なので、その音響だけを取り出しても意味がないと思っている。この日曜日は古いテープを引っ張りだして、こんなものを聴いていた。義太夫「本朝廿四孝〜十種香の段」。この時代はきら星の名人達が活躍していたが、演奏している竹本南部太夫+野沢松之輔は、越路太夫+喜左衛門、津太夫+寛治と並ぶ名人で、その気品と色香は越える存在がなかった。1973年NHK-FMのエアーチェックだが、当方所有のテープのなかでも白眉の一巻。コンディションも上々でScotch 203の本物を彷彿とさせるマットな質感。 |

| 2019/05/09 |

|

2132 着物美人とタマゴパック。 微細な音の変化を聴き分けることにオーディオ的意味があるとしたら、 そこからは距離を置きたいと思っている。 音楽が生きているか死んでいるか、判断はそれだけだ。 微細な音の変化がそれらに貢献するという主張はもっともだが、 機械同士を較べていると、音楽ではなく音が聞こえるだけ。もったいない。 |

| 2019/05/07 |

|

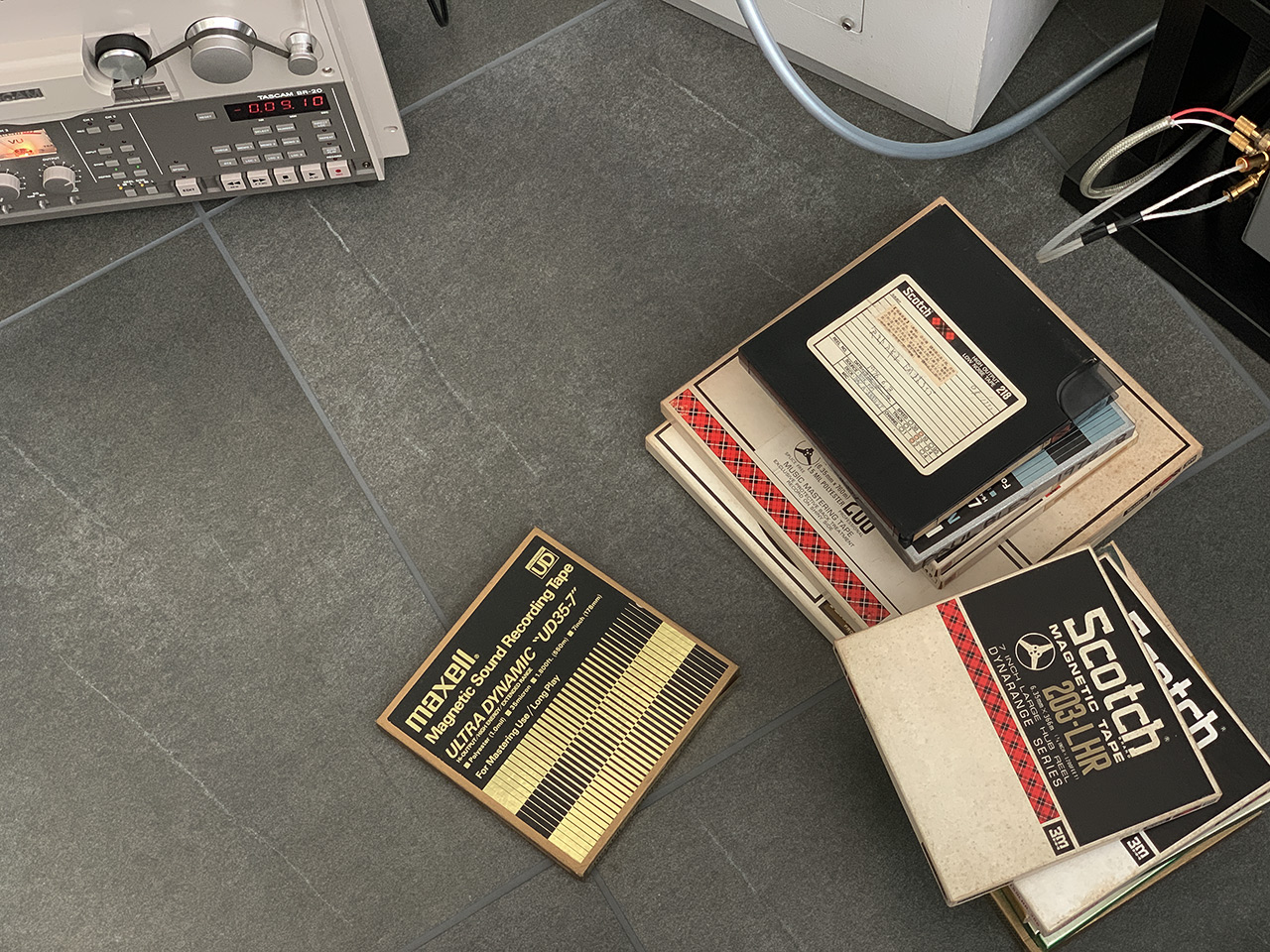

2131 何があってテープサウンドに回帰したのか?とSOUNDFRAILの早瀬さんに問われた。その文脈からは終活行動的匂いを感じなくもなかったが、それは正解だ。この先何年オーディオに熱意をもって接することができるだろうか考えることが多いし、いま小説を書けるとしたら”感性の老い”と精神の葛藤がテーマであることは確かだ(笑) それはさておき、下のNo.2117で触れたとおり1970年代のエアーチェックテープの存在は、わたしのオーディオにとって大きな位置をしめている。当時、FM放送のライブをオープン2TRで録音して、それをカセットにダビングしてコレクションしていたが、音質劣化を少しでも避けたいものだけをオリジナルオープンテープで残していた。ジャンルは現代音楽、民族音楽、三味線音楽がほとんどで、いまあるのはこれらの貴重音源であり、懸念していたテープのコンディションが予想以上に良かったことが、テープ再生を復活させた理由だ。LPレコードやCD(SACD)とも異なる音楽の勢いを感じる。それはSP盤で感じるそれと似ている。 |

| 2019/05/06 |

|

2130 1973年に来日したBill Evans Trioの東京最終公演の様子はCBSソニーでレコード化されたが、音源はFM東京の人気番組「サンスイ4chゴールデンステージ」のものだ。私は当日のコンサートを観ていて、番組のエアーチェックもしていたのでレコードは持っていない。 今回、このエアーチェックテープをTASCAM BR-20で聴いて、想像以上に素晴らしい演奏と録音状態であることに驚きつつ、アンコールの"Waltz For Debby"がレコードに収録されていないことに気がついた。 ネット上に番組のエアーチェックがアップされているかと調べたが、いまのところ発見に至らない。 というわけで、TASCAM BR-20の初披露を兼ねアップしてみた。削除される可能性は大きい・・・ Bill Evans Trio Live In Tokyo - Waltz For Debby - 20 Jan 1973 https://youtu.be/7pukVvoOlXk |

| 2019/05/03 |

|

2129 レストア依頼からちょうど1か月でTASCAM BR-20が戻ってきた。きれいに磨き上げられ新品と見紛うばかり! だが、外見とは裏腹に内部が悲惨な状況であったことを、数次にわたる状況報告で知ることになる。幸いキャプスタンモーターは生きていたが、ベルトは溶けて飛び散り、ピンチローラーのゴムとベアリングは劣化で再建不能とのこと。純正パーツは国内では入手不可能ということで、海外も当ったがクオリティに不安がある代用品で我慢かと思いきや、なんと、新たに製作するという! これを装着した実測値は、38cmワウフラのカタログスペック0.04%に対して0.022%、予期せぬ展開だった。アンプ系は経年劣化がほとんどなかったが、念を入れたキャリブレーションで入出力(録音・再生)特性はほぼ一直線! XLRのHOTを2番ピンに換えてもらったバランス出力を試したところ、骨格のしっかりした存在感溢れる再生音だが、ややドライ系で先のDENON DH-510に聴かれた色香が感じられない。これは業務用の音だ! 一瞬、後悔の念がよぎるが低域の安定感は圧倒的で、ここからがスタートか? 機械弄りは終了した筈だったのだが(笑) |