| 2019/06/25 |

|

2143 沖縄滞在記 その3 日頃の激務のなか平日に伺うのは申し訳なかったが、こちらの無理を受け入れていただき感謝の念しかない。早瀬邸訪問記は当方の幻聴日記3 No.819 https://vvvvv.net/g3/topics.cgi?page=1148 にあるとおり12年以上前の出来事で、今回が2度目の訪問である。 6月20日、午前10時半にホテルまで迎えに来ていただき、氏の運転でご自宅のある南風原町(はえばる)へ向かう。リビングルームに入ると半年前に導入されたマグネパンModel 20.7に迎えられた。これは国内に輸入されていない大型モデルであるが"正規品"という貴重品。十分な天井高にマッチした収まりの良さで巨大な印象はまったくなかった。当日の演奏はアナログディスクから始め、これはOLD JBLのプリメインアンプで駆動されたが、ナチュラルな風合いと節度のある色彩感で、音楽そのものに浸れる雰囲気の良さをアピールしていた。 |

| 2019/06/24 |

|

2142 沖縄滞在記 その2 今夜はソウルバー「Black Harlem」だけで我慢。明日からは今回の旅の目的である、早瀬文雄氏との親交を深める二日間の心躍る訪問が待っている。(その6くらいまで続けます。) |

| 2019/06/24 |

|

2141 沖縄滞在記 その1 6月19日、仕事の整理と雑用が重なり那覇空港着が20時過ぎという勿体ない旅程。沖縄の梅雨明けはもう少し先とのことで残念な空模様。ムワッとくる湿度感はバリのウブドそっくり。沖縄は30年ぶりだが変貌ぶりに驚いた。夕食後国際通りに繰り出すと、ドンキホーテの巨大なビルと土産物店の間を埋め尽くすドラッグストア。ここはアジアの大観光地なのだ。地元の人間は行かないと空港から乗ったタクシードライバーが話す。 |

| 2019/06/17 |

|

2140 TASCAM BR-20のピンチローラーについて テープを装着してPLAYボタンを押し、ピンチローラーがキャプスタンシャフトに接触してテープが送られる。その際ざわざわしたノイズが気になり、原因を探るとキャプスタンシャフトが手前にせり上がり不規則なノイズを発生させていた。 依頼したレストアラーに状況を話すと、試作中のベアリング仕様ピンチローラーを試して欲しいとのことで換装。問題はあっさり解消。ピンチローラーのゴム面の垂直問題か? 業務用途では気にならない瑕疵がリスニング環境では問題になる(笑) このBR-20は、通常とは逆にピンチローラーはテープ磁性体面側にある。右側に見えるベアリング仕様の特大インピーダンスローラーとともに、テープを徹底保護する設計姿勢が素晴らしい! 信頼できるレストアラー氏に出会わなかったらオープンテープオーディオは復活出来なかっただろう。あらためて感謝! |

| 2019/06/17 |

|

2139 Ortofon SPU Classic GE MkII いちばんオーソドックスなSPUである。骨格のしっかりしたごく普通の音である。1970年代以降の優秀録音ディスクでは、さらに上の世界があることは承知しているが、愛聴盤のテリトリーではこれがBESTだと思う。 |

| 2019/06/04 |

|

2138 何年も続けている大阪サウンドコレクションの告知デザイン。同じスタイルで継続するという主催者の希望だったが、今回からタイトルを日本語メインで表示するようにという指示。こりゃ悪戦苦闘と言いたいところが、あっさり出来てしまった。これは本日発売のステレオサウンド誌の広告ページ。バリエーションデザインをポスターとチラシにも使うが、いちばん時間の掛かる作業は、チラシ裏面の試聴会のタイムテーブルだ。文字だけで見やすく提示する。グラフィックデザインの醍醐味なのだが反応は、たぶんない(笑) |

| 2019/05/27 |

|

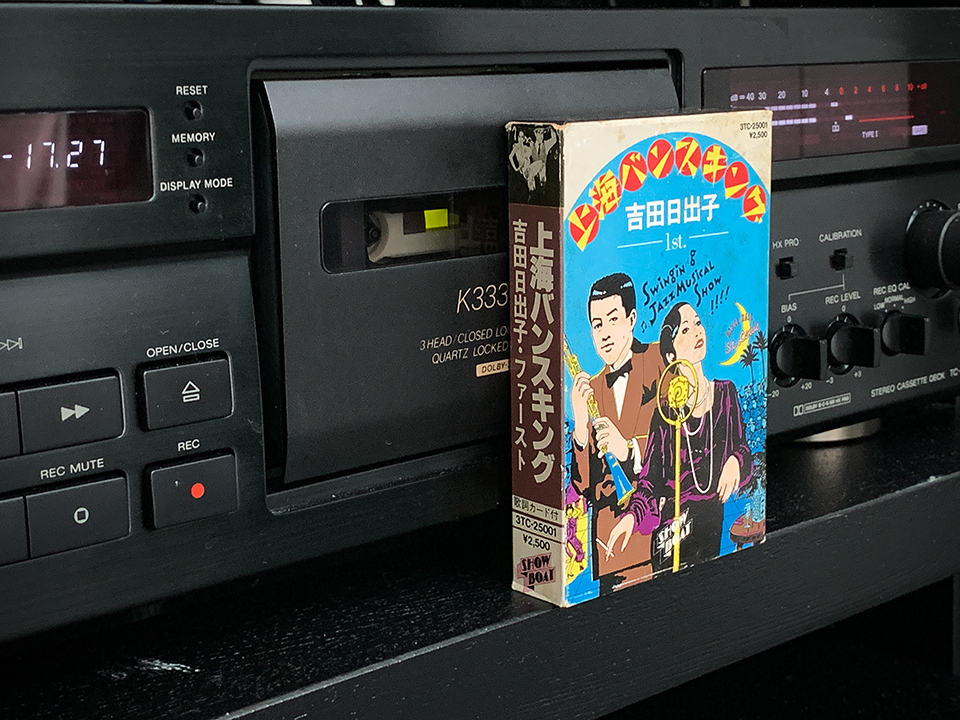

2137 市販のミュージックテープである。40年まえ千歳空港でレンタカーを借りて道東へ向かう途中、帯広のレコードショップで買った。吉田日出子のヴォーカルのバックは自由劇場の俳優たちだが、時代背景にマッチしたセピア色の哀愁に痺れた。トランペットは笹野高史だと思う。吉田日出子はそのもっと以前、大島渚の「日本春歌考」のなかで高校生役の彼女が唄う春歌がとても衝撃だった。 |

| 2019/05/20 |

|

2136 アナログ雑感。オーディオ評論というジャンルがあるとすれば・・・ 870万円のフォノイコライザーであるとか、4000万円を越えるアナログプレイヤーであるとか、常識を越える製品が現れている。オーディオ機器から”工業製品”という括りを外せば、たとえ何億円であろうと作ることも語ることも自由であるし、その崇高な精神と開発力に最大限の敬意を表する。一方でこれらへのアンチテーゼとしての理論武装が求められていると思う。音楽表現、音楽体験という観点からミニマムの器を提示し、それを実現する機器を評価するというスタンスが重要だ。それなくして巨大化、高額化する機器類を褒め称える風潮が蔓延すれば、それはこの世界の終焉を早めるのではないだろうか。 写真は下のお庭の撮影許可を得て、Nikon D-800Eで気合いをいれて撮った。何世代も前のモデルとはいえスマホとは雲泥の表現力。 |