| 2019/07/29 |

|

2159 マランツ7T 賛 このプリアンプの真価が今に至っても認められないのは、過去のステレオサウンド誌で良い評価を得られなかったことに理由があるかもしれない。1965年の発表だがデザインは管球式7Cを越える洗練度であり、サウンドクオリティは”当時の”というエクスキューズなしで至高の作品だと思っている。とにかく音楽のライブネスが甦り、響きの溶け合い方も美しい。 |

| 2019/07/27 |

|

2158 夏の日の妄想 アンプジラ2000のシングル駆動と、アムクロンのDSP内蔵Dクラスパワーアンプによるバイアンプ駆動は、ときどき入れ換えて確認しているのだが、後者を選択することが多くなった。LCネットワークとアッテネーターを活かしたバイアンプ駆動にアンプジラ2000が負けているという結果だ。ただ、アンプとしての包容力というか深みはアンプジラが勝っているので、これを1ペア追加したバイアンプシステムも一瞬アタマをよぎったが、置き場所がネックで、しかも気に入らないデザインが4つ並ぶのはあり得ない。 この際、アンプジラを手放して2CHパワーアンプを二基導入という悪魔の囁きがどこからか聞こえてくる(笑) 2CHパラレルドライブが可能でアンプジラに勝るものというと意外と限られる。写真はこの用途でランダムに選んだものだが、デザインが却下のものとか、入力インピーダンスが低く設計されているものとか、コストが論外のものを消去していくとYAMAHAあたりに落ち着く。しかし、二台となると半端ない出費なのでしばらく留保しているが、アムクロンより良い結果が出る保証はなく、むしろわが家においてのバイアンプアムクロンはイメージの上限に近いサウンドと思われ、夏の日の妄想に終わる気配。。。このなかでアムクロンXLS1002は、2番目に受け入れがたいデザインではあるが、成田のサウンドハウスで@34,800円(税抜)バイアンプ前提であればイチオシの逸品だ。 |

| 2019/07/26 |

|

2157 ナタリー・マーチャント 暑かった日の夕刻はナタリー・マーチャントのウォームかつクールな歌唱がこころに染みる。PP&Mのマリーとかスザンヌ・ベガが好きだったら絶対お奨め! |

| 2019/07/19 |

|

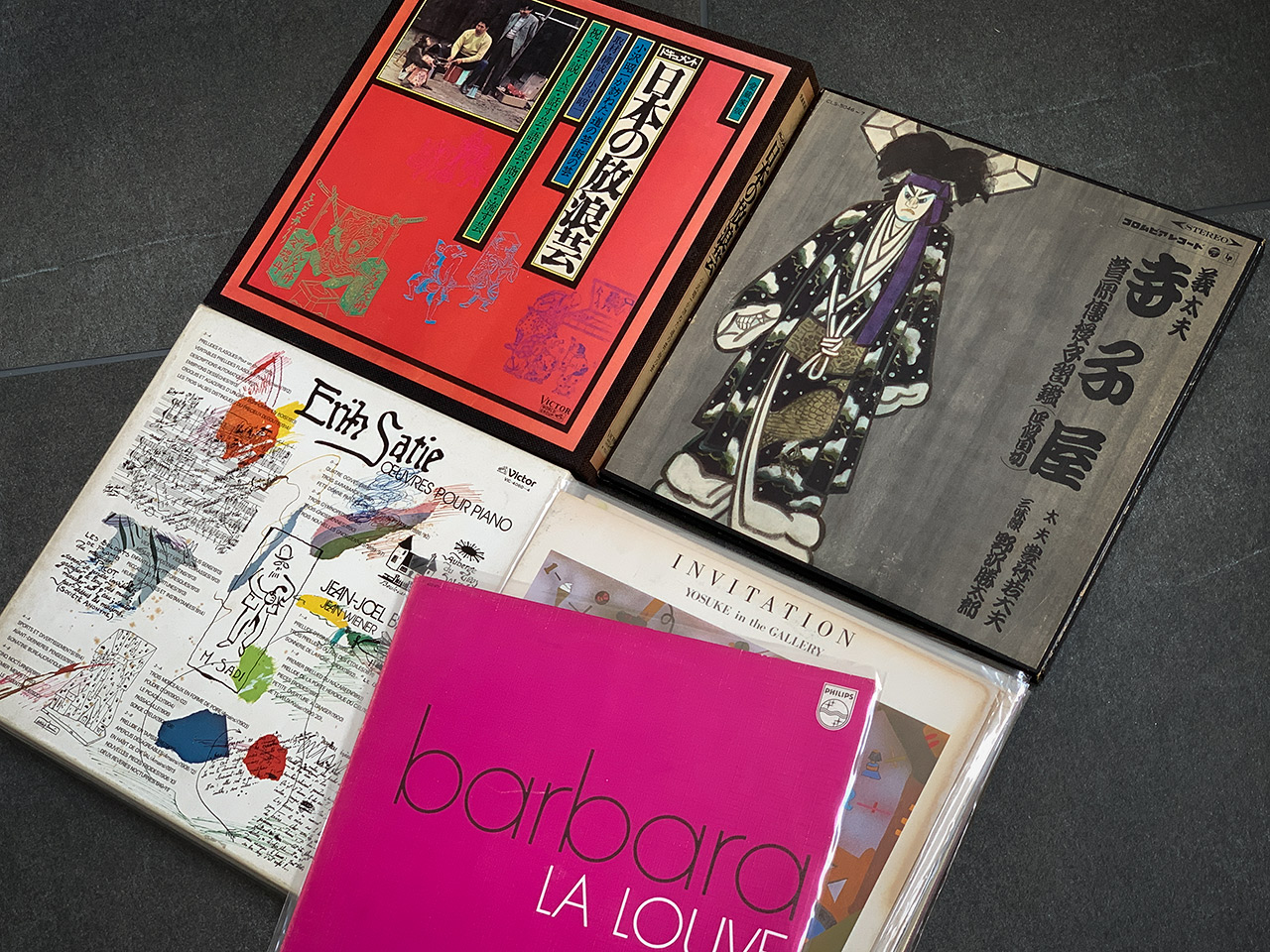

2156 レコード盤クリーニングの外注 新品で購入したディスクは長年聴き続けていてもノイズが気になることはほとんどない。むしろ段々良くなることも多々。しかし中古盤の雑音は気になって仕方ない(笑) 近年はクリーニングマシーンを自前で備えておられるマニア氏も多いが、機械の値段も手間の掛かりようも半端ないので、あるクリーニング請負会社に依頼してみた。とりあえず聴くに堪えない32枚で。 結果は、、、もともとあるパチパチノイズは消えない。が、霧が晴れたような見通しのよいサウンドに変化し、Dレンジが拡大しているように聞こえる盤が多数あることを確認。写真手前のバルバラ、その奥の山下洋輔など、もの凄い演奏、録音であることを再認識! ちなみにマシンは旧世代のキースモンクスで、洗浄液は無水エタノールと純水の混合液。怪しげな(失礼)専用液を使うものより良いのではないかと思う。 |

| 2019/07/16 |

|

2155 マルチウエイスピーカーと空間合成を考える 写真中央下部に見える黒い立方体、撮影しているiPhoneと私が映り込んでいるがこれがサブウーファーである。この位置に落ち着くまで様々な配置を試し、電気的なディレイなしのここがいちばん自然に感じた。当初は壁面反射の弊害を考えてスピーカーシステムの前面に置いて、然るべきディレイを噛ませていたのだが、リスニングポイントが限られる気がした。視覚的な影響かもしれないので断言はできないがディレイですべて解決とはいかないと思っている。 マルチウエイスピーカーは、帯域分割をしたうえで空間に放射し合成させる手法であるが、ではどの位置で合成させるのか? 個人的には可及的速やかに(最短距離で)纏まって欲しいと考えている。空間のさまざまなファクターに影響される前に連続波形として成立させたいということだ。同軸ユニットは最短ではあるが相互干渉が懸念されるとなると、この構成・配置は妥協点としていい線いっているかも(笑)フルレンジユニットの自然さをマルチウエイで実現したいという昔からの願望はいまでも変わらない。 |

| 2019/07/15 |

|

2154 |

| 2019/07/06 |

|

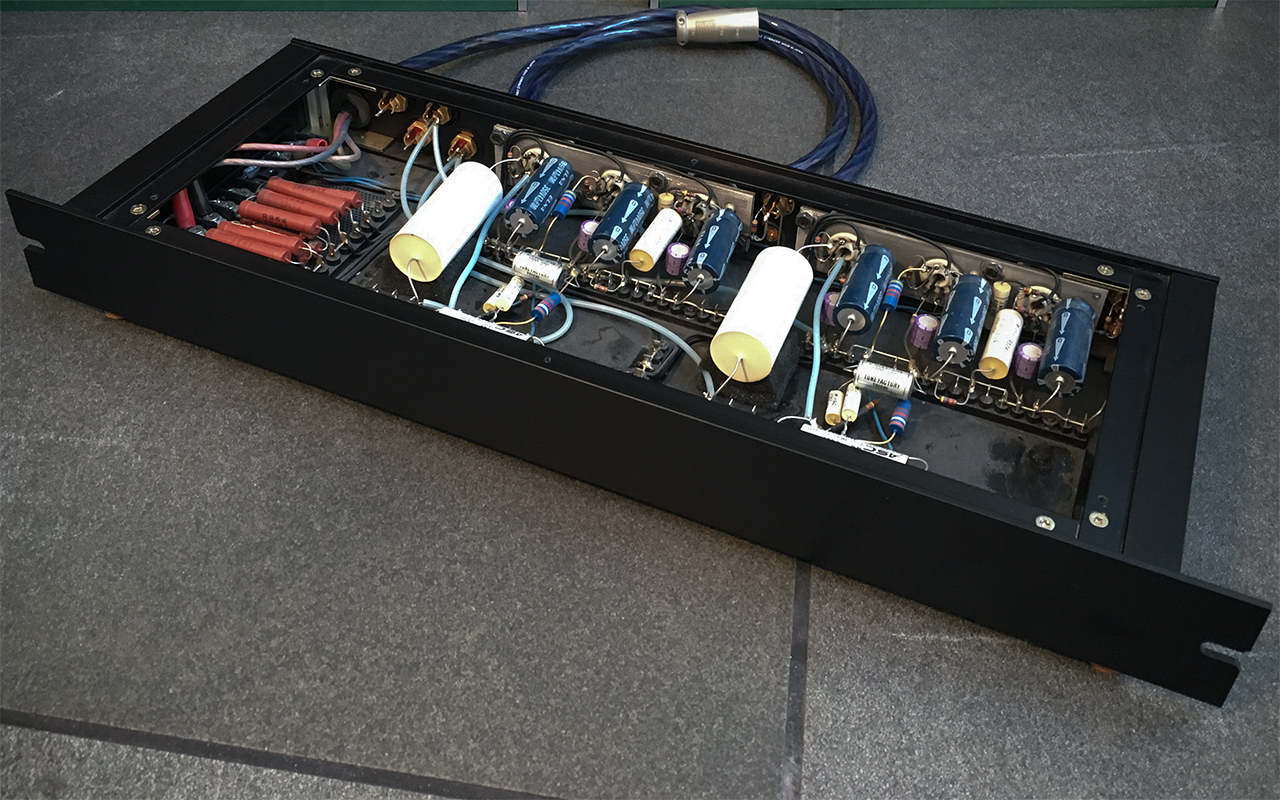

2153 自作フォノイコライザーを解説する気になった。 このアンプは1997年から構想し2年後に完成した。以前に仕上げた管球式パワーアンプ1基とこのフォノアンプが自作アンプのすべてであり、生涯唯一のイコライザーアンプの設計ということで随分気合いを入れた。過去20年ほどの専門誌の記事を調べ、自作で可能な範囲で最良のクオリティを目指した。 当時わたしは40歳代であったから、盛りであるべき本来の仕事を犠牲にし、一時とはいえ人生を棒に振って取り組んだ黒歴史でもある(笑) 設計にあたっては方式の異なる数種類のアンプを実装部品前提で仮設計を行なった。広帯域・高SNで微少入力時のレスポンスを確保、繊細さと強靱な立ち上がりを両立させることを設計目標とし、辿り着いた仕様は以下のとおりだ。 ・双三極管によるSRPP駆動3段構成、無帰還回路 ・真空管は中μで大電流を流せるECC-84とする(これは森川忠勇氏の実験回路を参考にした) ・ピックアップ入力直後の初段回路はμフォロアーとし、高利得かつ低インピーダンスとする ・フォノイコライジング(逆RIAA)は回路内DCバイアス下に置くCR構成、かつ回路インピーダンスを3.9kΩに設定 ・カップリングコンデンサは常識的な数値の10倍の容量とし、600Ω負荷でも超低域の再現性を確保 ・パワーアンプ用トランスを用いる電源回路は、高速ダイオード整流で8段にわたるR/Cフィルタで交流成分を排除 ・回路上の随所でブリーダー電流を流し、音声入力時の電源部の揺らぎを排除 ・ダイオードの発するスパイクノイズを駆除するためスナバー回路をダイオード直下に実装 ・ヒーター回路はSRPPの定石としてDCバイアス下で動作する直流点火方式 断片的にこのアンプのことに触れてはいたが全貌を説明したことはなかった。それは、完成後のサウンドクオリティーに納得できなかったからで、設計上の利点を書き連ねるなど100年早いという忸怩たる思いがあった。その後幾度となく改造を繰り返したが、一昨年の秋に外部入出力機能とゲイン調整ボリュームを取り外し、シンプルなフォノイコライザー単能機として再構成を試み、ようやく目指すクオリティを獲得したと思えたのだ。一刀彫りのエッジとソリッドステートの負帰還式に負けない高SNを併せ持つ。いまは自信を持って上記9項目の利点を主張したい。 |