| 2019/10/03 |

|

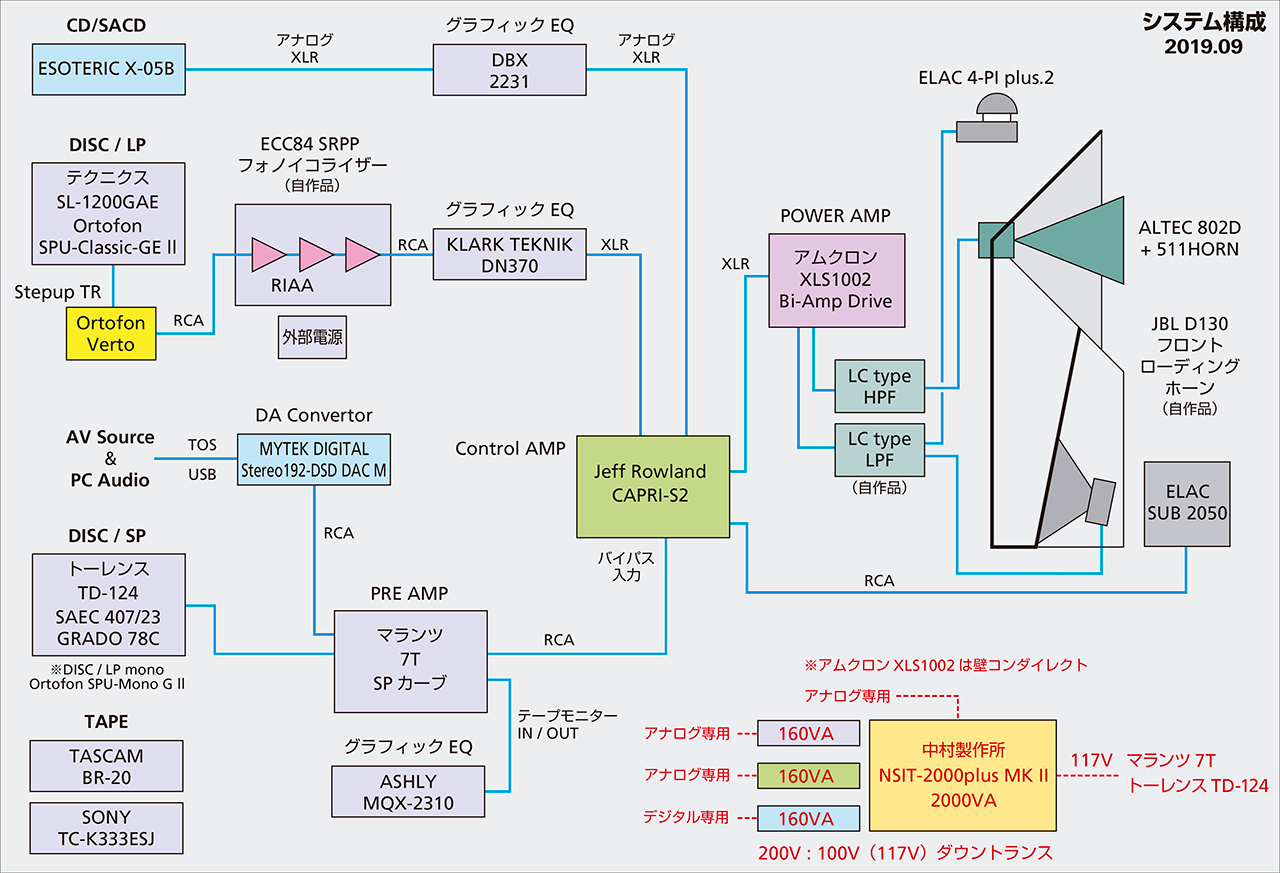

2167 備忘録として 4月のシステム構成から変更になったところはパワーアンプだけ。アムクロンXLS1002によるバイアンプドライブの混濁感のなさは得がたいという結論。とはいえ秋が深まりアンプジラの濁り感(いい意味で)が恋しくなる可能性も消えてはいないのだが。 |

| 2019/09/17 |

|

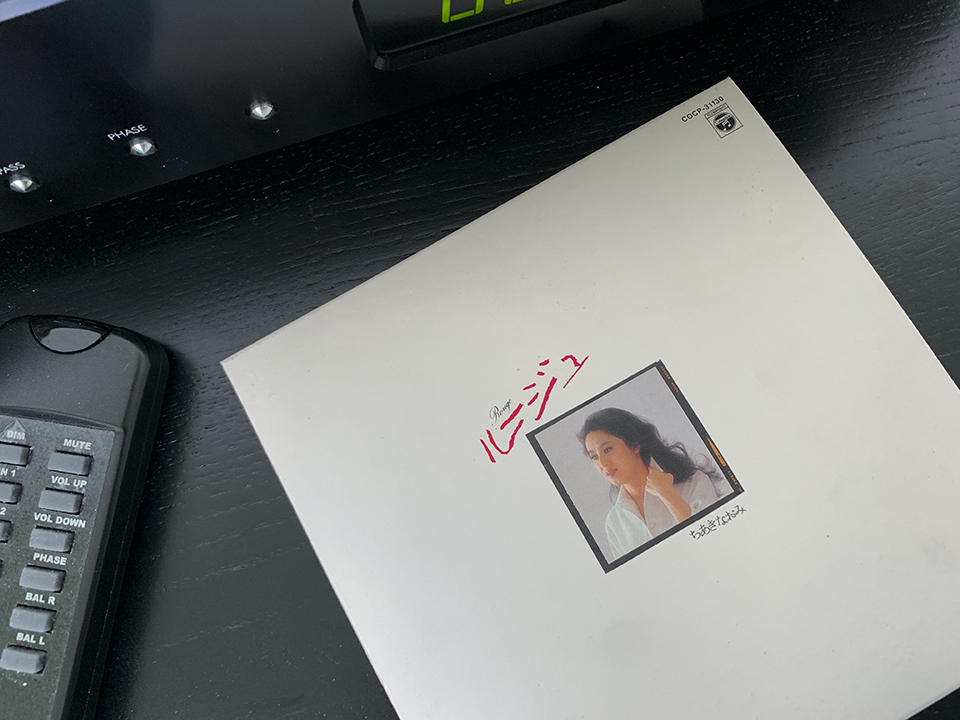

2166 ちあきなおみの”サンデー・モーニング” もう聴き尽くしたと思った”ちあきなおみ”だが、大発見のご報告。。。 日本コロムビア時代の最後のアルバムが「あまぐも」で、その一つ前が「ルージュ」だ。中島みゆき6曲、井上陽水3曲、因幡晃3曲といまいちコンセプトが分からない作品集で、一曲目がパッとしない印象だったせいで、ちゃんと聴きとおしたことがなかった。今回続けて聴いてみたら作家達の世界観と、ちあきの歌唱意図のズレ加減が絶妙でこれは傑作だと思った。「あまぐも」もそうだがコロムビア時代後期のちあきの歌唱力は、テイチク時代の円熟味とは異なるエッジの切れがスゴイ。1977年録音、この後コロムビアを離れることになる。 因幡晃「サンデー・モーニング」 声の浸透性、Eギターの艶っぽさ、ストリングスのキレ味。優秀録音だ。クレジットはないが名匠伊豫部富治さんかもしれない。 落雷後の最新チューニングでお届けする(笑) https://youtu.be/Y4fJ4hzvHFU |

| 2019/09/06 |

|

2165 浅利みきの超絶じょんから節でリハビリ? 数日前、我が家の近くに大きな落雷があって、そのせいかどうかは不明なのだが、オーディオの具合がよろしくない。不連続感というべきか、音を描くキャンバスに歪みが出ている。近年は微少な電流でコントロールする機器が増えていて、サブウーファーなどはiPhoneで調整を行うし、デジタルパワーアンプも過大な静電気でのパラメータが変化する可能性がありそう。とはいえ原因が分からないまま再調整を行うのは避けるべきと思い、うまく鳴りそうなソースで装置に気合いを入れることにした。意味はないかもしれない・・・ で、津軽じょんから節である。このじょんから節は大正から昭和初期の”中節”で、 唄は名手浅利みき、三味線高橋裕次郎。 このバージョンは強烈なラブソングになっていて、浅利みきの圧倒的な歌唱にそれこそ魂が揺さぶられる。録音年代の記録はないが声質と録音から推定すると 50歳前後(1970年)くらいではないかと思う。 オーディオマニアの方は左CHにパーンしたときの太鼓の乾いた音を聴いて欲しい。 ここはJBL D-130に変えてから変貌した部分(笑) https://youtu.be/Itl4QRlUTec |

| 2019/09/06 |

|

2164 最後のMac 仕事で使うMacはこれが最後になると思う。1991年のIIfxが最初で、28年経ってこれが9機種目だ。平均すると3年に一台のペースだから、2012年のiMacは相当長く使ったことになるがトラブルは皆無だった。最後なので2019 iMacは思いっきり奮発した。i9プロセッサMax5.0GHz、64GBメモリ、1TB SSDという布陣。当時を思うと目がくらむようなパフォーマンス! 毎回、システムの移動は難儀だが、今回は極めてスムースでサポートアプリの「移行アシスタント」が優秀で、さまざまな環境設定もパスワードもきっちり機能している。 が、問題は別のところにあった。 外部モニターとストレージはサンダーボルトというインターフェースを使っているのだが、2019 iMacではサンダーボルト3に変更されていて、コネクタ形状が異なることを迂闊にも知らなかった。繋ごうとして「ありゃ、、」というお粗末(笑) 当面は2012 iMacを併用するので、中央のCMYK検証用モニターは切り替えて使うことになる。ナナオのサポートに尋ねるとこの問題は結構困っている様子で、三つある形式の異なるデジタル入力をどう振り分けるか、あるいはサンダーボルト3の変換に何を使用するか、何度かのやり取りで決定したのは、旧Macは従来どおりサンダーボルト出力/ディスプレイポート入力、新Macはサンダーボルト3の直後でHDMI変換してHDMI入力という結論。昔からアップルのコネクター変更には悩まされているが、今回はここで気力使い果たした。。。 写真は左旧Mac、ナナオモニター、右新Macという、まぁ大げさな・・・ |

| 2019/08/21 |

|

2163 ちいさな一歩 >^_^< パワーアンプ、ネットワーク、スピーカー間に使っているスペードプラグとバナナプラグ。これらが必要悪であることは知っていたが、3種類のパワーアンプでシングルドライブ、バイアンプ、マルチアンプを試すためには窮余の策でもあったわけだ。LCネットワークの設計では、マルチアンプのクロス周波数から割り出した定数をもとに実験を繰り返したので、瞬時に切り替える必要がありバナナプラグの簡便性が貢献していた。 ここに至って、バイアンプドライブのLCネットワークでシステム構成が確定したので”必要悪”を取り去る決心がついた。いち個人の経験でしかないが、撚り線直をバインディングポストで締め上げる方法が、いちばんナチュラルな質感を得られると考えている。やや軟調傾向があるのと、撚り線の酸化/硫化に継続的な注意が必要だが・・・ 現状で、マランツ7Tプリの華やぎ傾向が消え、ジェフ・カプリS2では、もう少しエッジが立ってもいいかなぁという印象。しかし、アムクロンのDSPアンプは侮れない!ゴールまでもう少しか? バイアンプ用の新規アンプ導入はなくなった模様。これは助かる(笑) |

| 2019/08/13 |

|

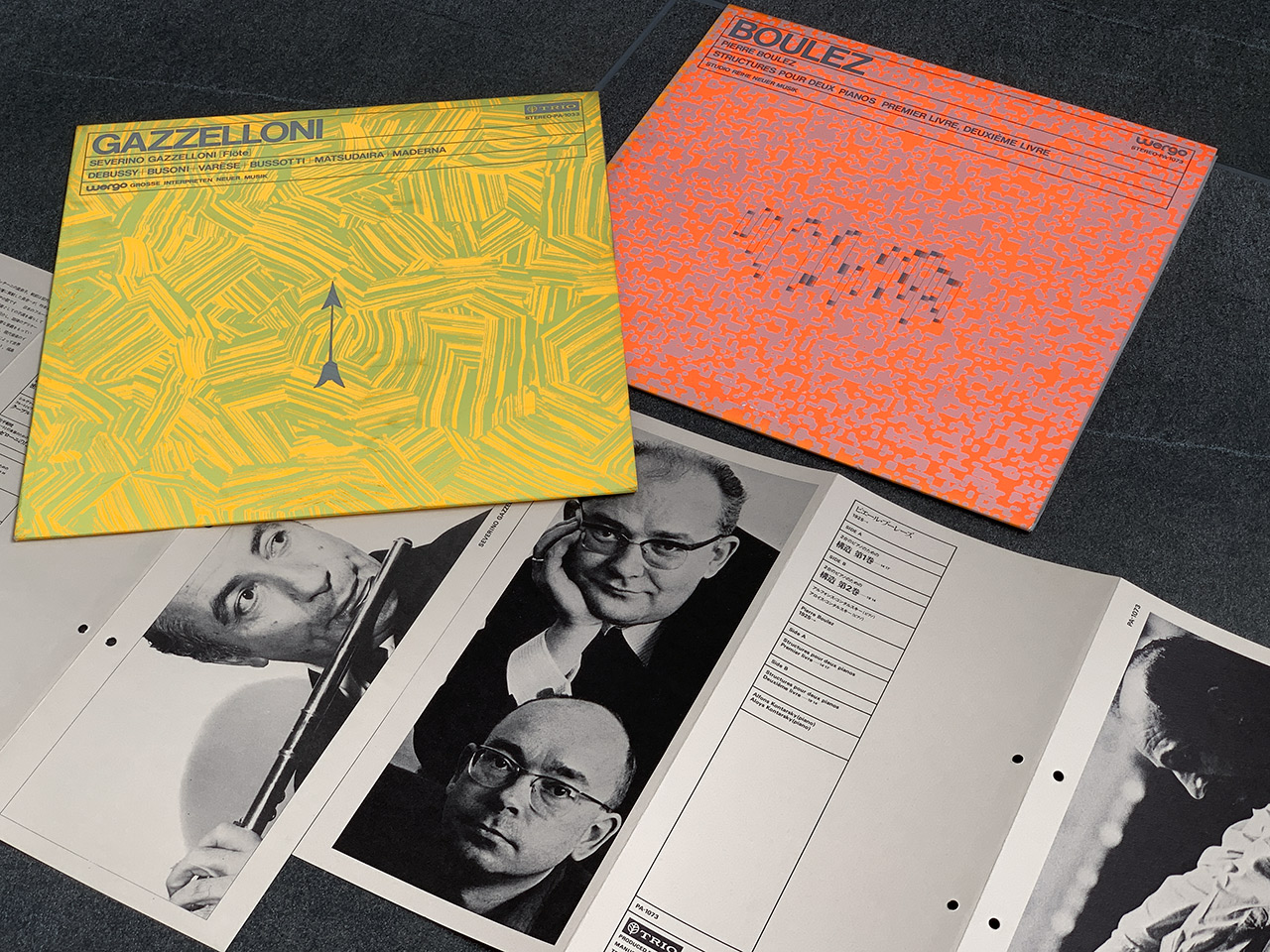

2162 オーディオ近況 >^_^< テクニクスSL-1200GAEとオルトフォンSPU-GEクラシックによるアナログ再生は絶好調で、機材の布陣から考えるとほぼ能力の上限ではないかと思うほど。帯域、ピーク時のヌケ、弱音の再現性とノイズフロアの低さ、低域の安定度・・・などスペック的項目は当然クリアで、音楽のコアを躍動感をもって構築する様に聴き入ってしまう。これで聴くシングル盤の勢いは他では得がたい。 モノラルLPとSP盤用のトーレンスシステムもほぼ納得できるレベルではあったのだが、ある日突然にSAECのトーンアームに内部断線が起きてしまい、現在レストアを受けている最中。それではと、トーレンス本体のフルレストアも依頼することに決めた。銚子の工房”グレイ”だ。ここの修理コストは半端ないが、その作業内容を知ると適正とも思えたので、すでにコンタクトを取っていて、猛暑が終わったら発送する予定。秋にSPU-MONOで聴くセロニアス・モンクが楽しみ。 オープンリールテープはというと、これは隔絶した世界であって、FM放送のエアーチェックであることが信じられないクオリティ! 70年代の義太夫や荻江節を当時こんなリアルな音では聴いていない。ディスクでは得られない何かがあるがそれが何か知りたい。 という次第で、残る懸案はデジタルシステム。どうも音楽の楽しさという面でアナログに負けている気がする。エソテリックのSACDプレイヤーは購入からすでに10年ということもあり、残存価値のあるうちに新機種との入れ換えも考えるが、これはという決定打がない。CHプレシジョンのD1はまさにストライクだが高価過ぎて除外。VRDS-NEO(VMK-5)という共通項があるのだが・・・ ここのところ意中の製品が高すぎて断念というケースばかりで、甲斐性のなさを嘆いている。 で、エソテリックはXLRでジェフのプリに繋げる方法とRCAでマランツ7Tを介する方法をその都度選択しているが、後者の方は時代を感じる部分もあるとはいえ音楽に色気があり、こちらをメインにする方法を模索している。よりSNを改善すれば現代方向でもかなり使えると踏んでいる。 映像は現状の(ちょっと気になる点もあるが・・・)エソテリック→マランツ→アムクロンバイアンプによる演奏。ブーレーズ&シカゴ響による「火の鳥」(部分) https://youtu.be/AHMTRgEgv-4 |

| 2019/08/02 |

|

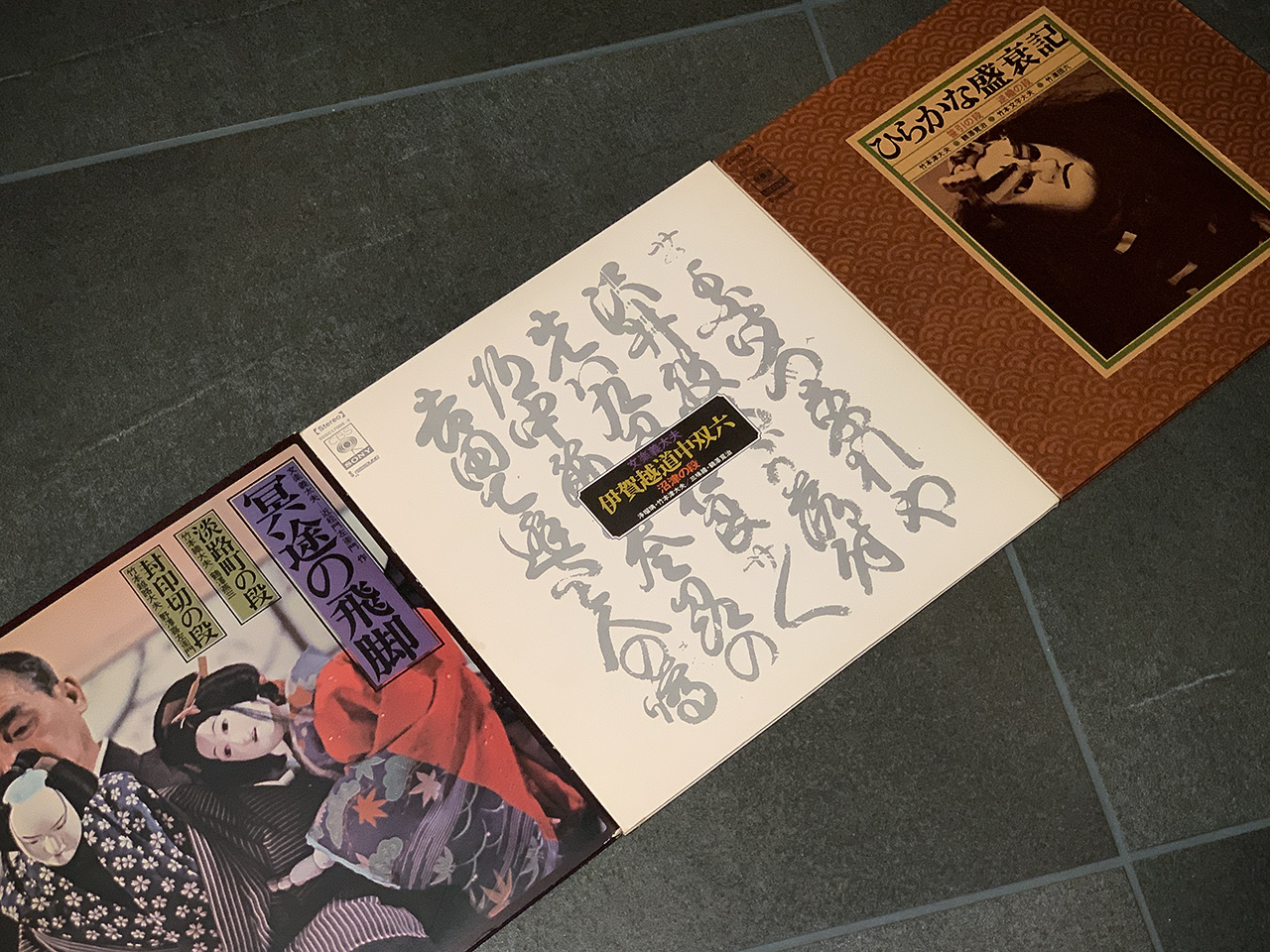

2161 CBSソニーの義太夫三部作 1970〜71年にかけて発売された義太夫三部作。 当時買えなかった「伊賀越道中双六/沼津の段」をようやく入手した。 ヤフオクのカテゴリーアラートのおかげだが10年くらい待った。 レコーディングエンジニアは半田健一氏のはずが、この巻のみクレジットがない。 音聴くと別人かも? いまいち立体感に欠けDレンジも足りてない。 とはいえ、当時の最高峰の演奏者による熱演で、これらをCD化しないレコード会社って・・・ |

| 2019/07/30 |

|

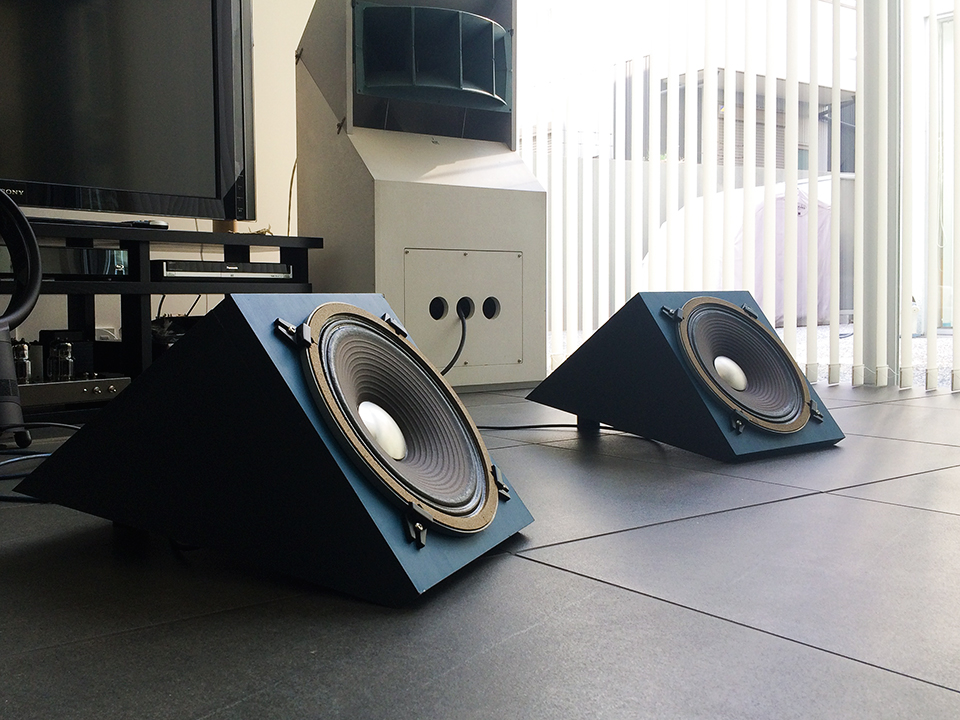

2160 オーディオのためのオーディオ装置かぁ! 早瀬氏のSOUNFRAIL 7/29を見たらそう書いてある。わたし自身、音楽を聴くためのオーディオ装置でテイストの違いを楽しむ余裕はないのだが、オーディオのためのとなれば、それは耳から鱗であって大いにあり得る。これを復活させて(妻の許しが難しそうだが・・)マランツ7Tとアンプジラ2000の排他的専用ラインで鳴らすというのはどうだろう? こんな音がする。 https://youtu.be/7RnX8TNyJUE |