| 2019/10/25 |

|

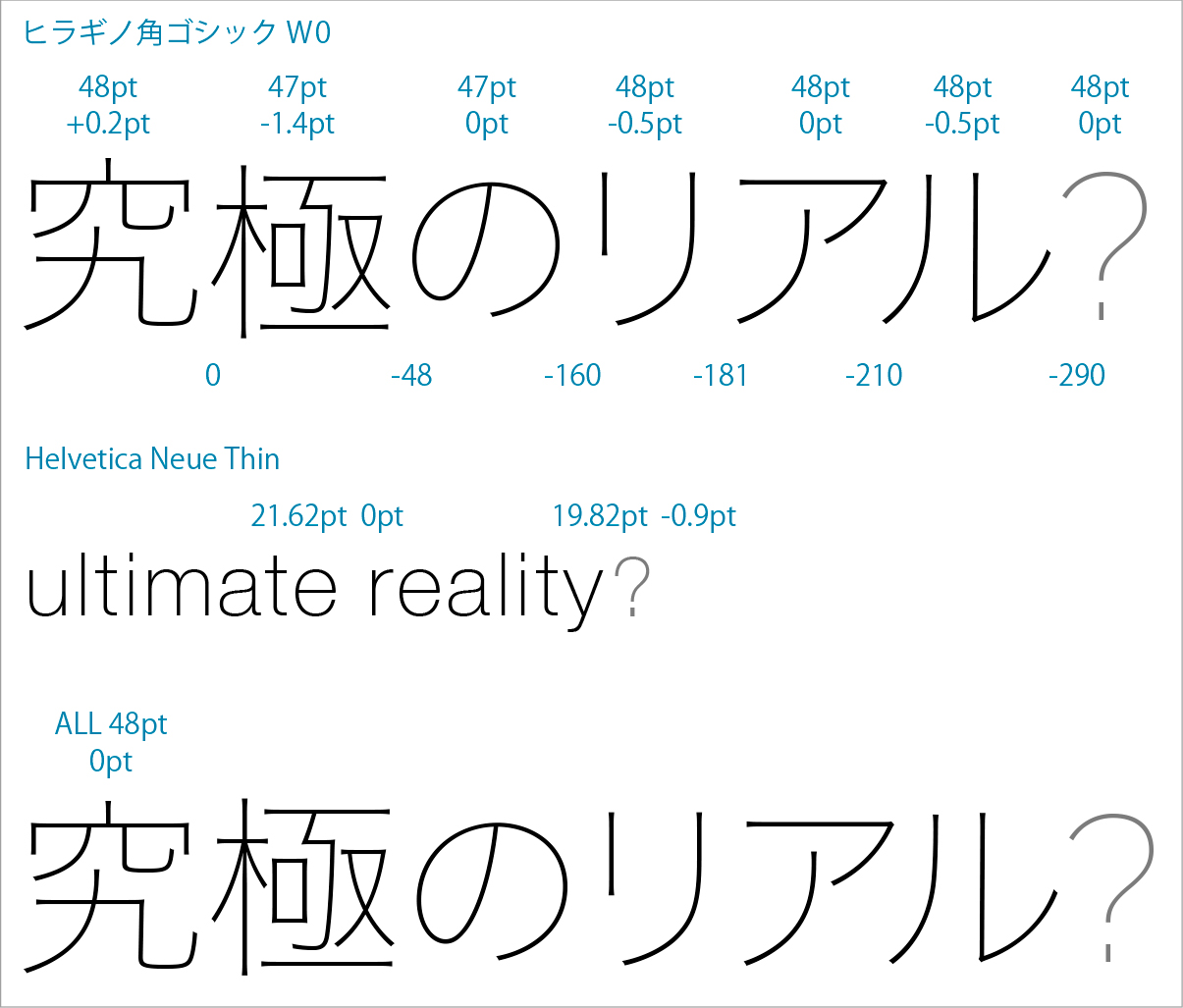

2171 ロゴタイプデザイン 既成のフォントセットをロゴタイプに用いる場合、それぞれの文字サイズと上下位置(横組みの場合)を微調整することがある。フォントセットが正しく設計・配置されていれば、これらのパラメータを弄る必要ないと思われるが、現状では試行錯誤を繰り返して完成に至る。文字の近隣関係を一時的に補整するのではなく、あるべき位置に落とし込む作業と捉えている。作例中、文字サイズの下にある「+0.2pt」などの数値はベースラインシフトの設定値である。最下段のロゴタイプはベースラインシフトを適用する以前の素の状態であり、文字サイズも均一に設定している。ここで用いた「ヒラギノ角ゴシック」は端正で癖の少ない書体であるが、組んだときの美しさに欠ける。これは個々の文字サイズと配置に原因があると考えている。 |

| 2019/10/17 |

|

2170 JazzTokyo 2019 NHK-BSでオンエアーされた一回目を聴いてるところなのだが、チャールス・ロイドグループの演奏が超素晴らしい! この数年、いや十数年、60年代新世代の旗手たちが半世紀を経て大御所になり、エッジの緩くなった彼らの演奏に失望していたが、さすがチャールス・ロイド。御大の81歳を感じさせないパフォーマンスも見事だが、ジェラルド・クレイトン(p)の余白を活かした美音とか、エリック・ハーランド(ds)静寂にいたるダイナミズム。こんなにコンパクトで引き締まり、かつ色気のあるドラムは聴いたことがない。キース・ジャレットを擁した「フォレスト・フラワー」を越える布陣に思える。久しぶりにJazzの醍醐味を味わった気分。 |

| 2019/10/16 |

|

2169 ラッシュ電車内で、 重役出勤(笑)なので9時半くらいの電車に乗る。 京王線府中駅のアナウンス。JR線事故のため大勢の振り替え乗車があり新宿駅到着は30-40分の遅延が予想されると。到着した電車は当然座れるはずもなく、脚を通路に投げ出して座る若い男の前に立つ。 さらに人は増え、仕方なく(じつは意図的に)わたしは自分の靴で男の靴を押し返す。男は脚を少しだけ引っ込めつつも、険しい視線をわたしに向け一触即発! 「なんだぁ、その目つきは!」と男に文句を言うはずだったが、 顔を近づけて「あ、り、が、と、」 男が笑った。わたしも少しだけ笑った。 (写真は無関係です。) |

| 2019/10/04 |

|

2168 久しぶりの濃密オフ。 わが家から至近にお住まいのR氏を数年ぶりにお招きして、濃密なひとときをすごした。凄耳で超絶リアル再生を実践している彼に”機械の音”をお聴かせする意味はないので、音楽だけ(笑)を聴いてもらった。「越後の瞽女唄」、アリ・アクバル・カーン「40分のラーガ」、山下洋輔「INVITATION」・・どれも何十年と聴き続けたレコードの新境地が出せたかどうか? その翌日は沖縄在住のT氏ご夫妻が友人のS氏をともなってお越しにになられた。こちらは寛ぎのなかで、さまざまな送り出しソースを聴いていただいた。最後はデヴィッド・ギルモア「2016年ポンペイ・ライヴ」という多様なジャンルの選曲ではあるが、音楽そのものが主体なのは昨日同様だ。 機器をとおして音楽体験の質を語ることがオーディオ談義であるとすれば、自分にとってオーディオ趣味とは何なのだろうと考えたとき、それは録音されている音楽の”真価を探る旅”ではないかと思う。まぁ旅なので途中下車を楽しむことも多々(笑)アムクロンの電源ケーブルは付属品を使っていて支障はないのだが、ここを変えてアンプジラのようなコクが出ないだろうか、なんてね。 |

| 2019/10/03 |

|

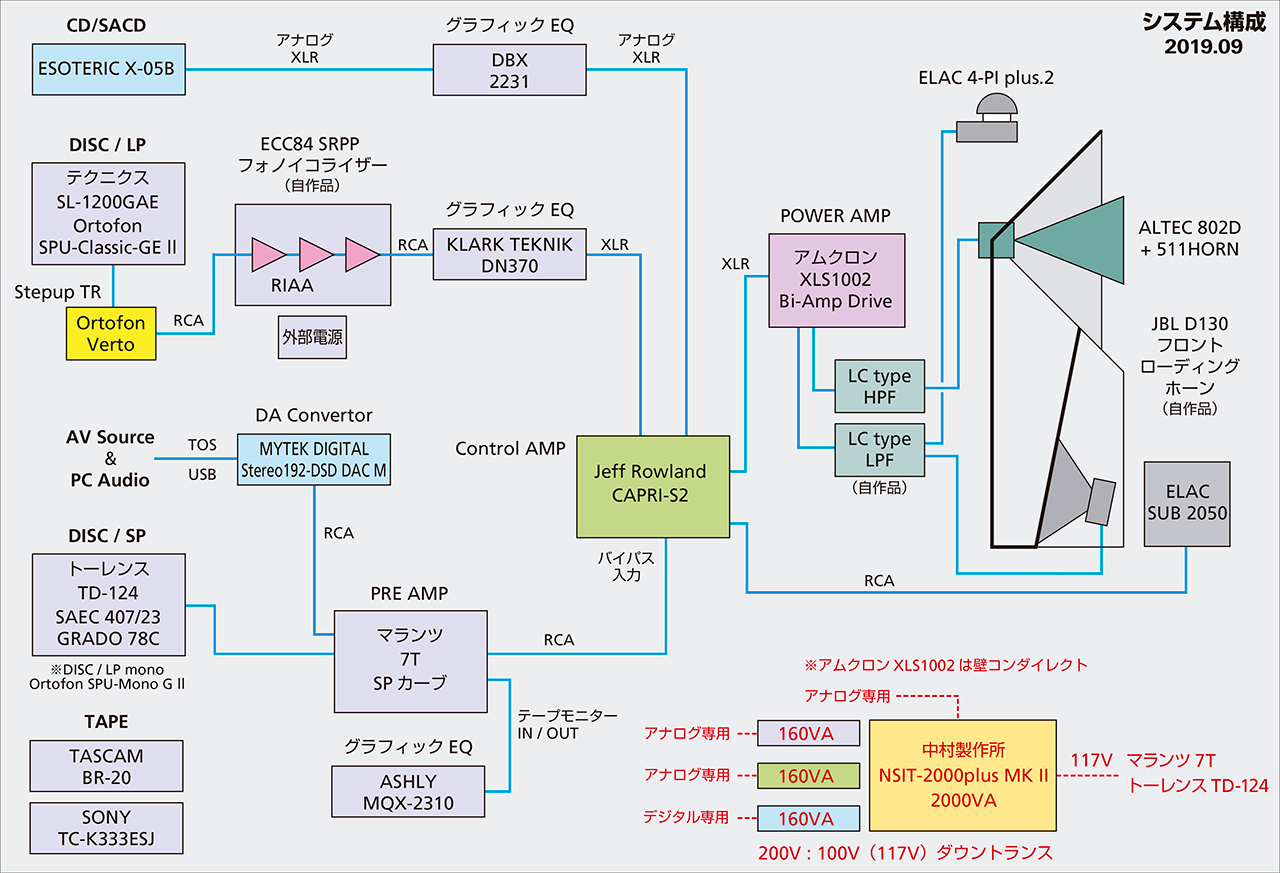

2167 備忘録として 4月のシステム構成から変更になったところはパワーアンプだけ。アムクロンXLS1002によるバイアンプドライブの混濁感のなさは得がたいという結論。とはいえ秋が深まりアンプジラの濁り感(いい意味で)が恋しくなる可能性も消えてはいないのだが。 |

| 2019/09/17 |

|

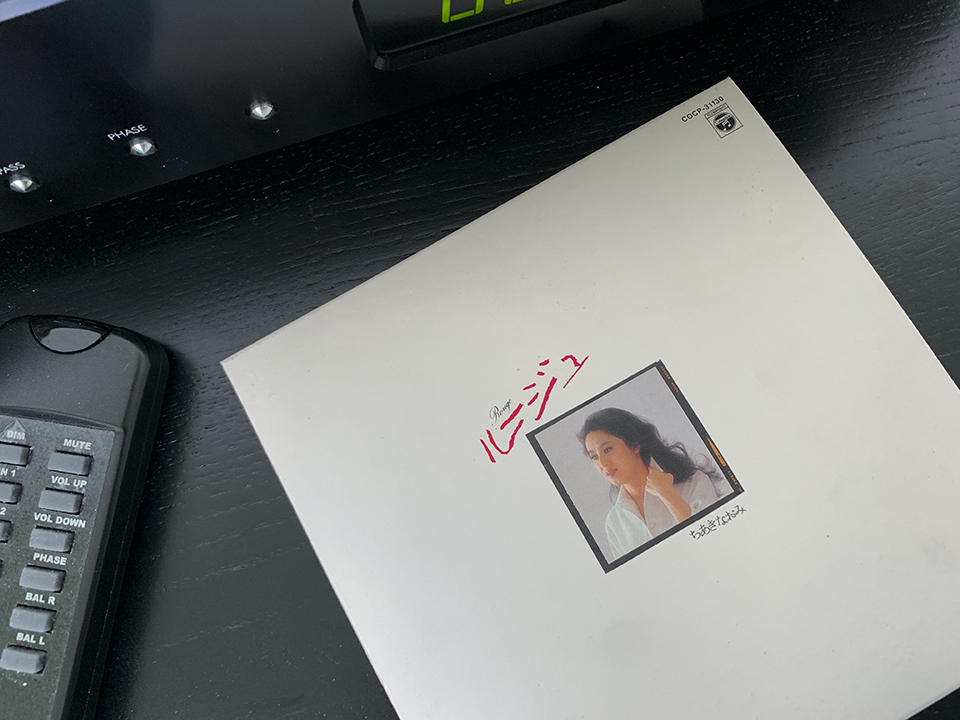

2166 ちあきなおみの”サンデー・モーニング” もう聴き尽くしたと思った”ちあきなおみ”だが、大発見のご報告。。。 日本コロムビア時代の最後のアルバムが「あまぐも」で、その一つ前が「ルージュ」だ。中島みゆき6曲、井上陽水3曲、因幡晃3曲といまいちコンセプトが分からない作品集で、一曲目がパッとしない印象だったせいで、ちゃんと聴きとおしたことがなかった。今回続けて聴いてみたら作家達の世界観と、ちあきの歌唱意図のズレ加減が絶妙でこれは傑作だと思った。「あまぐも」もそうだがコロムビア時代後期のちあきの歌唱力は、テイチク時代の円熟味とは異なるエッジの切れがスゴイ。1977年録音、この後コロムビアを離れることになる。 因幡晃「サンデー・モーニング」 声の浸透性、Eギターの艶っぽさ、ストリングスのキレ味。優秀録音だ。クレジットはないが名匠伊豫部富治さんかもしれない。 落雷後の最新チューニングでお届けする(笑) https://youtu.be/Y4fJ4hzvHFU |

| 2019/09/06 |

|

2165 浅利みきの超絶じょんから節でリハビリ? 数日前、我が家の近くに大きな落雷があって、そのせいかどうかは不明なのだが、オーディオの具合がよろしくない。不連続感というべきか、音を描くキャンバスに歪みが出ている。近年は微少な電流でコントロールする機器が増えていて、サブウーファーなどはiPhoneで調整を行うし、デジタルパワーアンプも過大な静電気でのパラメータが変化する可能性がありそう。とはいえ原因が分からないまま再調整を行うのは避けるべきと思い、うまく鳴りそうなソースで装置に気合いを入れることにした。意味はないかもしれない・・・ で、津軽じょんから節である。このじょんから節は大正から昭和初期の”中節”で、 唄は名手浅利みき、三味線高橋裕次郎。 このバージョンは強烈なラブソングになっていて、浅利みきの圧倒的な歌唱にそれこそ魂が揺さぶられる。録音年代の記録はないが声質と録音から推定すると 50歳前後(1970年)くらいではないかと思う。 オーディオマニアの方は左CHにパーンしたときの太鼓の乾いた音を聴いて欲しい。 ここはJBL D-130に変えてから変貌した部分(笑) https://youtu.be/Itl4QRlUTec |

| 2019/09/06 |

|

2164 最後のMac 仕事で使うMacはこれが最後になると思う。1991年のIIfxが最初で、28年経ってこれが9機種目だ。平均すると3年に一台のペースだから、2012年のiMacは相当長く使ったことになるがトラブルは皆無だった。最後なので2019 iMacは思いっきり奮発した。i9プロセッサMax5.0GHz、64GBメモリ、1TB SSDという布陣。当時を思うと目がくらむようなパフォーマンス! 毎回、システムの移動は難儀だが、今回は極めてスムースでサポートアプリの「移行アシスタント」が優秀で、さまざまな環境設定もパスワードもきっちり機能している。 が、問題は別のところにあった。 外部モニターとストレージはサンダーボルトというインターフェースを使っているのだが、2019 iMacではサンダーボルト3に変更されていて、コネクタ形状が異なることを迂闊にも知らなかった。繋ごうとして「ありゃ、、」というお粗末(笑) 当面は2012 iMacを併用するので、中央のCMYK検証用モニターは切り替えて使うことになる。ナナオのサポートに尋ねるとこの問題は結構困っている様子で、三つある形式の異なるデジタル入力をどう振り分けるか、あるいはサンダーボルト3の変換に何を使用するか、何度かのやり取りで決定したのは、旧Macは従来どおりサンダーボルト出力/ディスプレイポート入力、新Macはサンダーボルト3の直後でHDMI変換してHDMI入力という結論。昔からアップルのコネクター変更には悩まされているが、今回はここで気力使い果たした。。。 写真は左旧Mac、ナナオモニター、右新Macという、まぁ大げさな・・・ |