| 2020/10/28 |

|

2224 グレン・グールド vs それ以外のピアニスト ここのところ、Youtubeでグールドばかり見ている。音楽に映像はいらないと考えていた時期もあったが、音楽表現って音だけで成り立っている訳ではないと考えを変えた。グールドは30代でコンサート形式の活動をしなくなったが、TV番組などの映像が多量に残されている。1958年のCBSスタジオでの録音風景、翌年の自宅インタビュー、そして1981年のゴールドベルグの録音現場などはとくに興味深い。感じたことを箇条書きで記すと・・・ ・特異な演奏姿勢(椅子を極端に下げて前屈みで弾く)は棟方志功の作業を彷彿とさせるが、「音」の発生現場の至近に自身を置きたかったのか? この姿勢は最大音量に制約があると本人は語っていて、コンサートから遠ざかった理由のひとつかも知れない。 ・その低い姿勢から繰り広げられる演奏は、鍵盤に指が吸い付いているかのよう。押し弾くというタッチで、それでいて離すときの素早さは尋常ではない。正確で速いパッセージの秘訣なのか。 ・演奏時、空いている手、腕の動きは"舞踏"のようだ。あたかも音楽の精霊を招き入れるかのように。 ・紡ぎだす音楽は機敏でありながらしなやかで色彩感があり、自発的ビートが根底にある。これは81年のゴールドベルグのアナログテープからのCDで感じてはいたが、映像があると如実に理解できる。オーディオ的クオリティを超越する何かがある。サウンドだけのオーディオではモノトーンに感じることが多い。 ・いかなる演奏でもピアノの前に楽譜を置いていない。自宅の練習風景でも楽譜は近くに積み上げられているだけ。譜面は設計図でしかなく、演奏行為はその先にあるということか?理屈っぽくいえば、譜面の総体が音楽動機であってトレースする材料にしてはいけないということか。 ・・・という次第から考えついたのが、表題(笑) もう一度CDを聴き直そうと思った。 |

| 2020/10/24 |

|

2223 チャーリー・ミンガス ”EAST COASTINGS" ミンガスにこころ癒される人間になってきた。これは1957年録音で、あの「直立猿人」の翌年だが意外なことに洗練されたサウンドだ。とは言っても平面で押してくるような強靭なベースはそのままで、各メンバーのエッジ感とか雑味をそのまま活かしているところがミンガスだ。トロンボーンのジミー・ネッパーは80年代のレイ・アンダーソンみたいなセンス。63年前の音楽とは思えない。ピアノはビル・エバンス、ジャケットも超カッコいい! |

| 2020/10/13 |

|

2222 オーディオ諸々、アンプ編その1 出力インピーダンス この概念は難しい。送り出しアンプの内部抵抗で括ってしまっては単純すぎて解らない。あるとき、これは片持ちの物干し竿ではないかと閃いた。竿の保持力としなり加減。片持ちの先は受け側の入力インピーダンスで負荷が大きいと竿が撓んでしまう。・・・いっそう解らないか(笑) トーンコントロール オーディオに興味を持ち始めたころ、トーンコントロールは低域とか高域を徐々に変化させるものだと思っていた。ところがアンプの勉強をしていくと”徐々に”という仕組みはあり得ないのだと気づいた。もっともシンプルな一次フィルタで6dB/oct。なので分圧回路に一次フィルタを噛ませることで高低差を付けている。いわば”段違い平行”状態で -1dBとかが実現できるわけだ。このようなトーンコントロールが聴感にそぐわないのはそのせいかもしれない。 入力レベル調整 同じくパワーアンプの入力レベルボリュームって、アンプのゲインを調整するのだと思っていた。が、NFBを除きアンプ自体にゲイン調整の能力はない。入力レベルというのは、プリアンプの動作域を設定することに他ならず、極めて重要・必須のディバイスであると思うが、最近は付いていないものばかりだ。 並列素子の重要性 アンプでもネットワークでもそうだけど、信号にシリーズ(直列)で入れる素子は厳選しても、パラ(並列)素子はお座なりになりやすい。(自戒をこめて)けれど扱うのは交流信号であるから、すべて重要であるし、グラウンドに繋げる素子はより配慮が必要だ。 |

| 2020/10/12 |

|

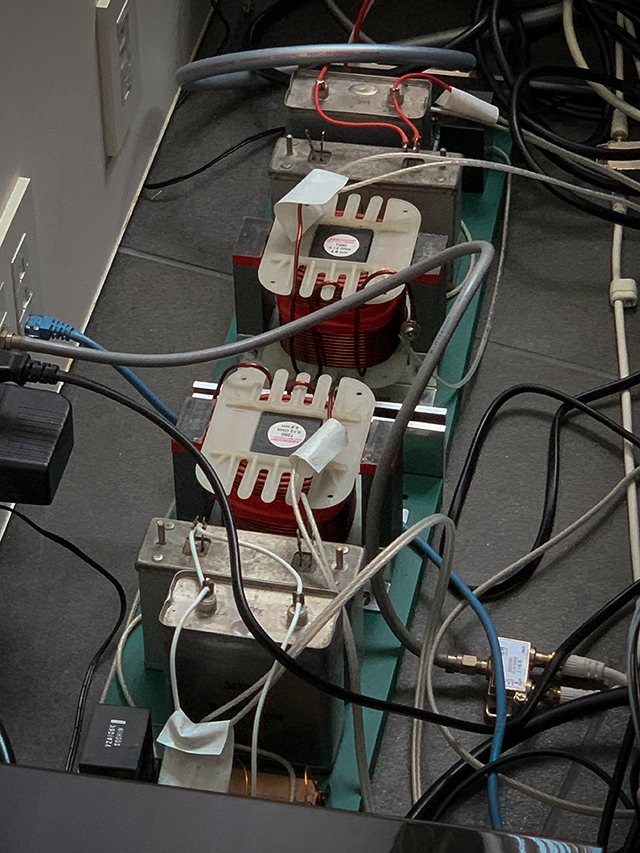

2221 マルチアンプとLCネットワーク この2年ばかりマルチアンプとLCネットワークを行ったり来たりで、この両方式の違いとそれに伴う優劣判断に悩んできた。いまはサブウーファーだけが専用アンプで、他の3ウエイはシングルアンプのLCネットワークだ。とはいえ高域用に相応しいアンプと分割・供給方式が見つかれば、また変わる可能性がある。別件だがデジタルアンプは高域用には不向きということが分かったのがこの間の収穫だ。 で、ここからは持論・・・ 以下はアナログ伝送で考えているが、デジタルでも通用する部分はある思う。 帯域分割の問題点 1:スピーカーユニットの能率差 コーンウーファーとコンプレッションドライバの能率は一般的に10〜20dBの差があるので、どの時点で減衰させるか? 全プロセスをフルレベルでコントロールして、ぎりぎり最後で合わせるのが好みだ。LCネットワークはユニット直前で減衰させるから理に適う。マルチシステムの場合、プリアンプ(ボリューム)の後にチャンネルディバイダを繋ぐのは生理的に受け付けないのだ。ごく小音量で聴く場合、μVオーダーをフィルタリングして微細情報が消えやしないかと不安になるし、ノイズフロアに近い情報を弄りたくない。理想的には入力ソースをフルレベルで帯域分割しつつレベル調整はせずに、多連ボリュームのコントロールアンプを介して、ユニット直前でアッテネートすること。能率差が10dB以内であれば固定抵抗のL型パッドで問題ないと思うが、高能率ウーファーは必須。 2:クロスポイントでのアンプの動作域問題 クロス部分はスピーカー側から見ると低域と高域に同等の入力があるので、アンプは同じ機種を同じ動作域で使いたい。アンプのノイズフロアからクリップまでのDレンジのうち何処を使うかという話であり、動作域が異なるとボリュームの増減で弊害が出る。要はすべての増幅を全帯域全音量でリニアに行うということだ。マルチシステムであってもユニット直前で減衰できれば同じ動作域を使えることになるが、スロープ-12dB/octくらいではLCネットワークの方にアドバンテージがあると考えている。 以上、机上の空論もあるが、LCネットワークのシングルアンプがストレスがなくて個人的には好きだ。さまざまな楽音が空間で溶け合う感じが好きだからという理由。とはいえ、先に述べたような理想マルチアンプシステムが実現できれば考え方は変わると思う。強靱なエネルギーが空間に満ちるマルチアンプの魅力は捨てがたい。まだ旅の途中なのだ。 |

| 2020/10/06 |

|

2220 黒蝶ダリア コスト前提の最適解・・・なんてことを考えているから真性オーディオマニアにはなれないだろう。メーカー製品にそれほど入れ込めないし替えることに興味がないのだ。とはいえ、いま使っているスピーカーケーブルが最良とは思えないので最適解を探す旅に出ようかと模索している。パワーアンプから外付けネットワーク、スピーカーユニットに至るまで片CHで6種類のケーブルがあり、それらは銅撚り線のキャブタイヤタイプで揃えているがすべて別ブランドのものだ。担当帯域が異なるのだから揃える意味があるのかないのか悩むところだが、全帯域に破綻が無ければすべて同一のものにしたいと考えている。憧れは純銀単線だが総コストが半端なく、ここで考えが停まる(笑)写真は黒蝶ダリアを主役においたアレンジメント、妻の作品である。 |

| 2020/09/17 |

|

2219 最後から2番目のクルマ? セダンタイプのクルマに乗っているが、生活の都合からワゴンあるいは広めのハッチバックが必要になった。いまのクルマで4年ちょっとは勿体ない気もしていて、ずっと以前のレガシーは14年、その前のシトロエンが8年というように一台を長く乗りたいと考えている。が、年齢とかその他諸事情を勘案して入れ換えることにした。80歳になったら(それまで生きていれば)免許返上のつもりなのだが、今回のクルマに数年乗って、その後の自動運転車が最後と想像している。まぁ、自動運転は楽しくないだろうが高齢者の実用品としてはアリかなと。 運転が楽しいクルマということで候補に挙がったのが、アウディS3スポーツバック。さっそく試乗すると元気は良いしハンドリングも痛快だ。元バイク乗りとしてはクイックなバリアブルステアリングは嬉しい。しかし荒れた路面からの突き上げが半端ない。装着された19インチタイヤを疑い、念のために18インチのややマイルドな組み合わせも試してみたが、突き上げ感は減ったものの19インチのときのダイレクトさがなくなり、喧しさだけは同等(笑)助手席の妻は”キーン”って音がいつもしていると不満げ。高速も乗ったが、窓、開いているかと思った。いま乗っているA3クアトロがたいそう静かなので、当初の目論見は挫折。運転の楽しさ少々でもより快適なクルマという選択。 候補は、メルセデスCLAシューティングブレークだ。フランスっぽいエクステリアとイエローボディがオシャレ。ところが運転するとドロンとした重さを感じる。ウインドウの見切りが高いのもマイナスポイント。ブレーキは絶品でリニアな感触と剛性感が良かった・・・ちなみにコロナの影響で輸入が滞っていて好みのオプションを選ぶと半年待ちとか。 デザインの色気では劣るが質実剛健かつモダンなアウディA4アバント。本国では昨年末にマイナーチェンジしており、これもコロナのため日本には本年10月中旬まで入らない。とすれば旧在庫の破格的バーゲンを期待したが、ボディカラーを含めほとんど選べない状況とか。では、いまのクルマを引き続き乗ると営業氏に伝えると、ちょっと時間をくださいと(笑)・・・なんと、当方の好みの組み合わせが入荷予定リストに1台あるとか。ダークブルー、クアトロ、ベージュインテリアと来たら、決めないわけにはいかないかも。まだ日本向けのカタログもない状況で本国のサイトで探すとこの写真が該当するようだ。運転しているときは外観関係ないからこれはいいと思う。ややレトロなテイストを残したモダンデザイン。次期モデルはデザイナーが若返ってアグレッシブでガンダムチックになる予感。すでにA3はそうなっている。 |

| 2020/09/12 |

|

2218 自問自答:志は十分に高いか? 新しいフォーマットの広告レイアウトなので、前の日からやる気満々で想像を巡らしながら出社したのだが、30分でほぼ完成してしまった。が、これはマズイのだ。発想力が限界に来ていて、今後の伸びしろが期待できなくなったと言えるわけだ。デザイン作業というものは無数の選択肢の中から最良の結果を生み出す発想力とその実現のための技術だ。長年この仕事に携わっていると、カタチに表す以前に脳内でシミュレーションが出来てしまう。熟練といえば聞こえはいいが惰性である可能性が捨てきれない。「志」は脳内に存在する動機とポテンシャルの総称であり”老化”がこれらの拡張の助けになるケースは少ない。なぜこんなことを考えるかというと、もうひとつのワークである撮影に関しては、まだまだ未熟であるし、思い描いた結果に到達できないでいるからだ。キャリアの短さはある意味で利点なのかもしれない。(画像は作業机のスクリーンショットで元は5120×1440ピクセル。一部モザイクをかけている。) |

| 2020/08/28 |

|

2217 夏の終わりに聴く。 阿川泰子、1985年のアルバム”Lady September"から”Voce" サンバテイストのフュージョンだが、メンバーは気鋭のブラジリアンユニット"CAMERATA CARIOCA" https://youtu.be/DHMVJNDxXdc |