| 2021/06/03 |

|

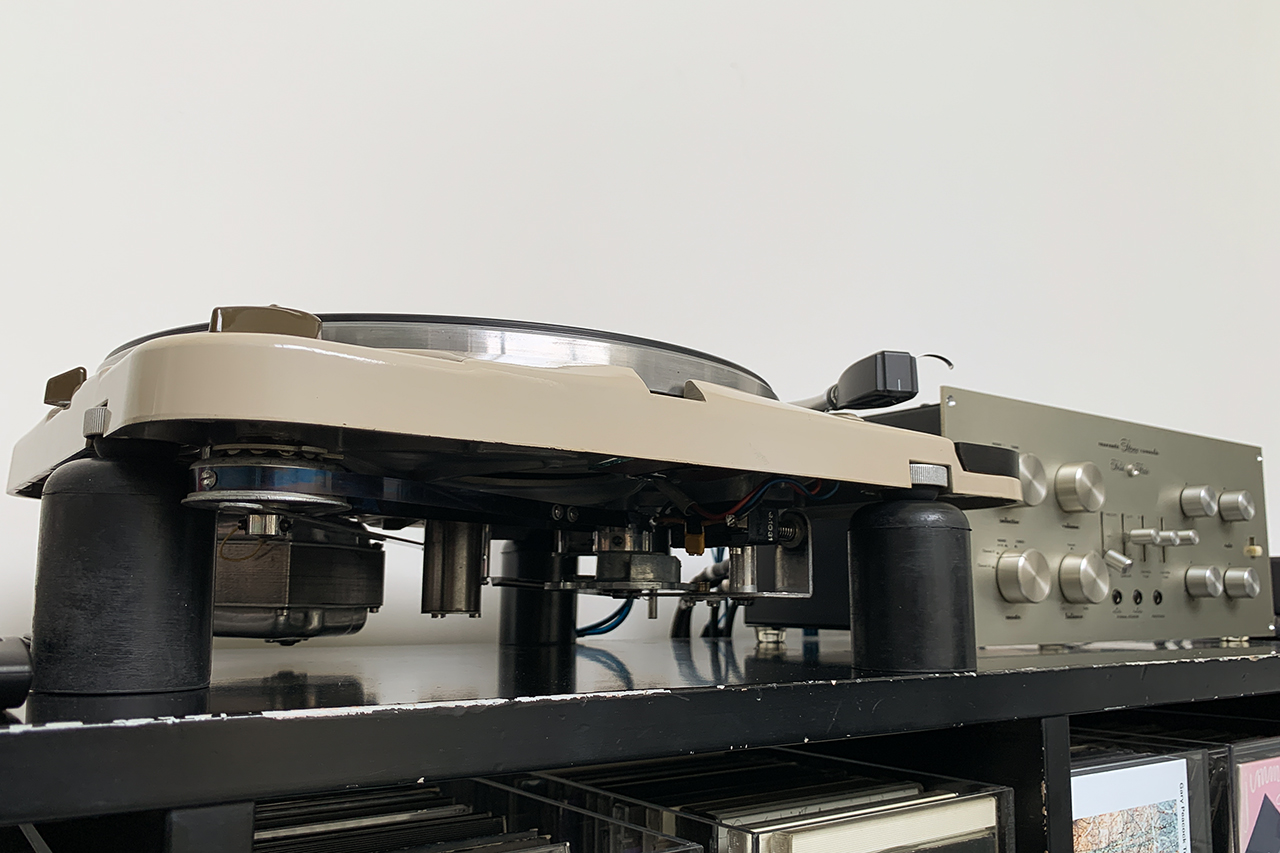

2260 フルレストアの落とし穴? 懸案だったランブルノイズは見事に無くなった。ところが様々なレコードを聴いてみると、どうも音楽の覇気というかタメが少ない。サラサラと流れる印象。ノイスフロアが下がってDレンジが拡大したことと関係があるのか? レストア以前はノイズの問題ばかりが気になっていたが、音楽表現という観点で大事なものが失われた可能性も。フルレストアはすべてのパーツを分解清掃し再度組み上げて調整しているが、経年変化で劣化した機械部品同士がお互いに傷を舐め合うようにバランスしていた部分がリセットされたのか? それとアイドラとインナープラッターとの摺動音が以前より気になる。問い合わせると、最終チェックで平均レベルより優秀だったのでしばらく稼働させることで低減するとか。20年くらい使い続ければ気にならなくなるかも。ま、こちらの寿命のほうが先か(笑) で、問題視されていたキャビネットの問題から取り掛かろうと、思い切ってスケルトンで試している。この硬質ゴムベースの穴とマッシュルームの外形がピッタリ合っているし、けっこうカッコいい! 先代のTD124はこの方法で使っていてそれなりに成果があったので、この手法を発展させたいと思案しているところ。 |

| 2021/05/30 |

|

2259 3月から試している純銀単線のスピーカーケーブルだが、ここに来てほぼ実体が判ったように思う。現時点では、JBL D130+ALTEC 802Dの2WAYだけでもワイドレンジ感があり、色香も十分に備えている。音離れは向上したが、やや軽量級の趣もある。とはいえALTECのドライバには軽快な低域が似合う。立ち上がりの俊敏さは過去最高レベルだが、スーパーウーファーとスパーツイターにやや違和感が出ることがある。で対策は、基本の2WAYに少しだけスパイスを効かせる方向で、スーパーウーファーとスパーツイターはかなり抑え気味に。クラウンのDSPパワーアンプのフィルタは基本スルー。すべての音楽ジャンルを網羅するチューニングの完成である。ほんとか(笑) |

| 2021/05/27 |

|

2258 No.2255〜2258 PENTAX MX-1 PENTAX最後のコンデジである。7年前に購入してもっぱらヤフオクの出品物を撮っていたが、日常のスナップに最適だったと今頃気づいた。記録された画素にチカラがあって、iPhoneとは別世界だ。じつは”Adobe Camera Rawスーパー解像度”に向いているんじゃないかと試したのだが、このカメラはRAWよりJPEGの方が断然よく48Mpixを諦めた。 |

| 2021/05/27 |

|

2257 |

| 2021/05/27 |

|

2256 |

| 2021/05/27 |

|

2255 |

| 2021/05/20 |

|

2254 トーレンスTD124フルレストアの報告 レコードプレイヤーで個人的に好きな製品は、リンLP12とトーレンスTD124。いずれの機器もコンディションと使いこなしで結果は大きく変わるが、音楽の微細な再現力と響きの美しさが素晴らしくコンパクトな風情もいい。もっと大がかりで立派なプレイヤーはいくつもあるが、それらを欲しいとは思わないのだ。 わが家のTD124はSP盤を再生するために導入したが、LP盤の再現能力も良好で、ピアノの単音を聴いてもテクニクスのDDプレイヤーを越えている気がする。惜しむらくは針を盤に降ろしたときのランブルノイズがノイズフロアを押し上げている。 この件についてトーレンスTD124のレストアで評判の工房に尋ねてみると、モーター周辺の経年劣化が原因であることが殆どで、非磁性体のプラッターに交換しただけでは改善しないだろうとのこと。ここのフルレストアは高額なので2年も躊躇っていたのだが、ようやく依頼したわけ。 機材を送付すると、その翌日には事前調査の結果を知らせてきた。 「動作開始電圧10VAC、スイッチオフより停止まで25秒とかなり良い数字で、初期性能にまで復帰出来そうです。」 という嬉しい便り。 その後、三回にわたり写真付きの経過報告があり、基本的にはすべてのパーツを分解・清掃し再度組み上げ、動作テストを続けながら問題箇所の調整を繰り返す。オリジナルパーツは可能な限り交換せずに磨き上げ等で対処。ゴム系の消耗パーツと社外品の劣化パーツは交換。 それからほぼ半月・・・ 昨日帰還した。60年以上前の機械がここまで美しく仕上げられていて感動! セットアップして聴いてみると、スーパーウーファーを動作させる厳しい条件でも低域ノイズは関知できず、フルボリュームでさえハウリングの兆候がない。ひとつだけ工房から指摘されたのは、当方の積層板のプレイヤーベースだ。質量がありすぎて振動が固まってしまい音楽の響きが消えてしまうとのこと。個人的にはマッシュルール(キャビネットの接点にある緩衝ゴム)以下はリジットが良いと勝手に考えていたので、以下のようにスパイク受けで、その先はラックの縦板に合わせるというTD124マニアの顰蹙を買いそうな設置(笑) で、演奏するとSP盤は立ち上がりの瞬発力と色艶は過去最高レベルで、これに勝るフォーマットは存在しないのではと思える。 LP盤はやや硬質でモノトーンよりの印象。指摘のようにキャビネットを変えればしなやかさは出るのかもしれないが、この力感は捨てがたい。やはりSP盤専用か? ちなみに33回転時のストップからのプラッター空走タイムは実測で65秒。これはけっこう凄いと思う。 |