| 2022/12/19 |

|

| 2022/12/05 |

|

2239 アンプジラ2000、先住民のオーナメントみたいなフロントマスクがイイかワルイかではなく、我が家の空気に合わないように思え、側面を見せるように配置していた。今回、スーパーツイター用のパワーアンプを入れ換えるにあたり、配線の都合から仕方なく正面向きになった。50cm幅のラックに置くのはやや間延び感があるが、思ったほど悪くはない。自作スピーカーシステムにはむしろ合っている。GASさんゴメンナサイ(笑)この金色のマーク、よく見ると左右のカーブが異なる手書き風で、こういう雑味テイストは好きだ。 スーパーツイター用のパワーアンプはDSPアンプからアナログPA用アンプに変えた。これまで力感優先で来たが高域レンジを伸ばしつつ細くならないアンプということで、ちょっと古いヤマハ製PAアンプに落ち着いた。このメーカーのギターアンプやPAアンプはコンシュマー用途の”ヤマハビューティ”と違って”勢い命”みたいな熱いサウンドが多い。ナマ音を相手にする機械はやはり違う!ちなみにクラウンDSPアンプとの違いはシンバルにやや黄金色が乗ること、女声ヴォーカルはよりシルキー、三味線のサワリが空間を突き進むなど。が、ざわざわする喧噪感が聞こえにくいのは何故? |

| 2022/11/05 |

|

2238 「2022東京インターナショナルオーディオショウ」 いちおうオーディオ業界の片隅で生活の糧を得ているので興味がないわけではないが、ここ暫くはご無沙汰で今年も行かなかった。以前は自分のオーディオの相対的位置を確認する意味で、最新スピーカーの動向と成果を観察していた。実際、YGアコースティックスとかマジコの精緻な表現力に驚愕するが、自分自身が音楽を聴くための装置としては方向性が違う。唯一アヴァロンにこころ奪われるのは、音楽表現をマスで捉える作法に共感したからだ。ずっと以前、FMアコースティックスのフルシステム"Inspiration System"に感動したのも同じ理由だった。演奏の「場」を忠実に再現することに個人的プライオリティがないのだ。見えるオーディオ再現より凝縮した表現球体を感じたいという極私的価値観によるものだろう。視点を変えれば、細部を見渡す観察力が衰退したということかもしれないが深追いを止めよう(笑) 18年前の幻聴日記 No.159 マルチウエイの到達点か? https://www.vvvvv.net/topics/topics.cgi?page=659 |

| 2022/10/21 |

|

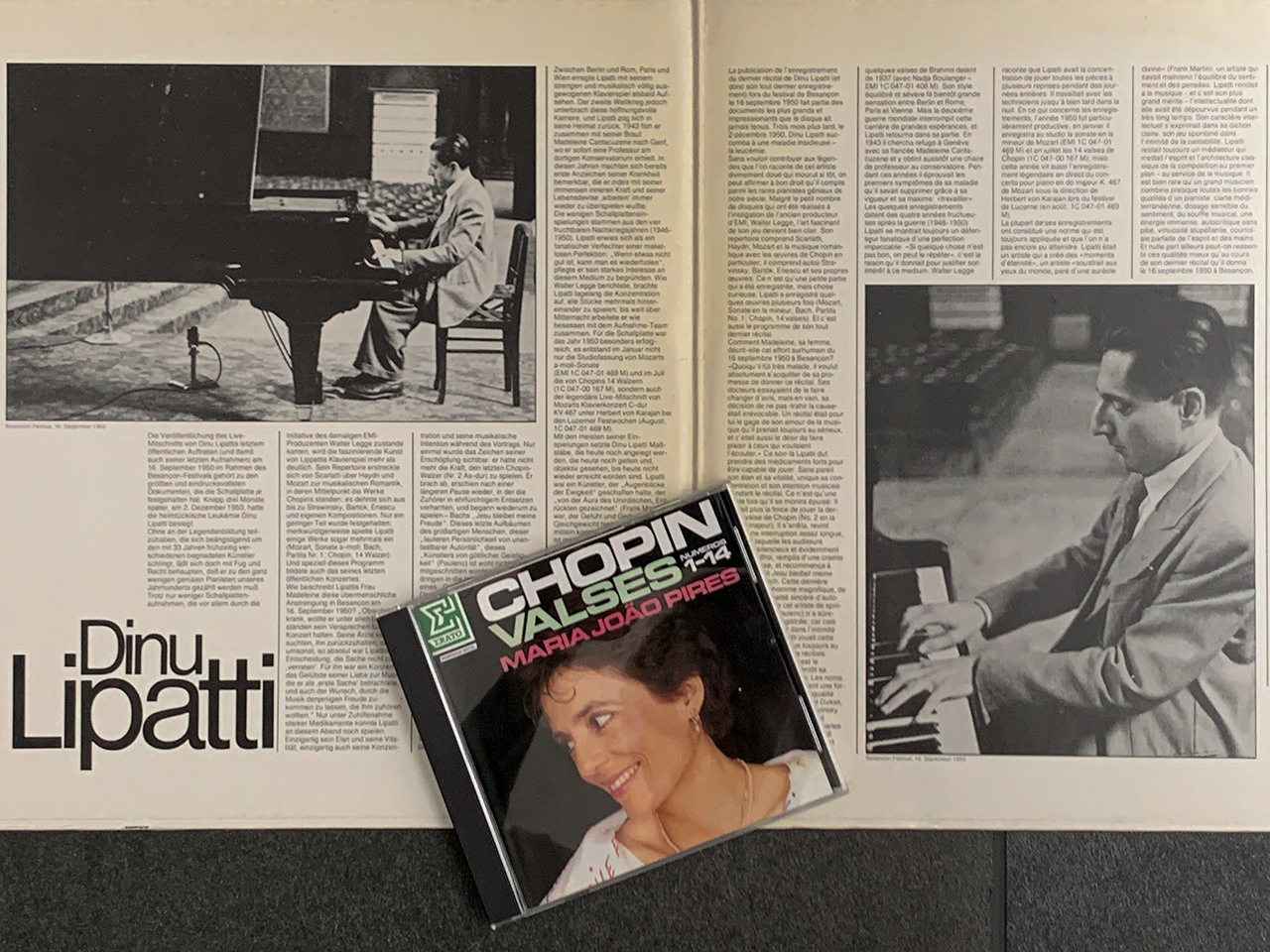

2237 ピリスのショパン 療養から復帰した直後、1984年に録音したワルツ集。初期のデジタル録音である。リパッティに敬意をはらった曲順になっていて、明晰だけど柔和なニュアンスが美しい。 今朝はアーカム CDS50とマランツ7Tのラインで最後まで聴き入ってしまった。 背後はリパッティ最晩年1950年のブザンソンのコンサート。これはしばらく聴いていないが、なかなか上手く鳴らない。新婚時代、食器戸棚の上に置いたフィリップスのフルレンジスピーカーを越えられないのだ。 |

| 2022/10/11 |

|

2236 グラフィックイコライザーを5台も並べるのは悪趣味だと思う。が、近年のプリアンプはテープモニターのIN OUTがないので、仕方なくそれぞれの入力デバイスに挿入している。個人的なポリシーでマスターボリュームの後で信号をいじりたくないのだ。 クラークテクニックの古いほう(ホワイトアルマイト仕上げ)に不具合が出て修理を依頼したところ、基板の入荷に4か月もかかりようやく戻ってきた。現行モデルはアルミヘアラインに変わり素っ気なくなった。修理のあいだ予備のdBXで凌いでいたが、こちらはダイナミックレンジが狭く色香に欠ける印象。 AV用途はTVのTOS出力をマイテックデジタルで受け、クラークテクニック(写真下)からジェフのプリに渡している。この布陣で聴くTV音声は絶品で男性アナウンサーの声に悶絶できる(笑) 左中はアシュレイでマランツ7Tのテープモニターに入れているが、精気のあるサウンドはクラークテクニックとほぼ互角か? 写真奥はベリンガーのデジタルGEQでRTA測定専用。音楽の楽しさ度は?? しかしアナログGEQは高額モデルを除くと選択肢がなくなってきた。 |

| 2022/10/11 |

|

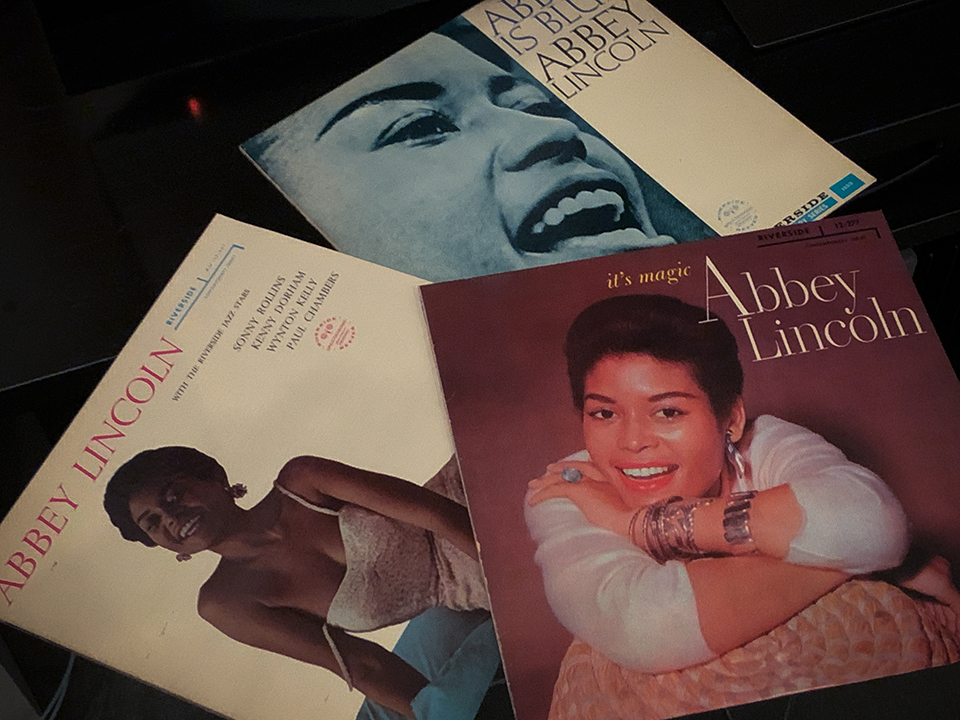

2235 Max Roach Quartet & Abbey Lincoln, BRT TV Studio アビー・リンカーンはビリー・ホリデイ以降、最大のボーカリストだと思っている。これは1964年ベルギーのTV映像。この時代のアビーの実映像は貴重。いぶし銀のメンバーも素晴らしい! https://youtu.be/Z5GSYwveJRw |

| 2022/08/31 |

|

2234 近況など レストアしたマランツ7Tは予想以上のクオリティで、より音楽そのものに寄り添える印象。分離感より融和感を重視しているので、このプリアンプの描写力は我が家に合っていると改めて感じた。 それならとスピーカーを4Wayから2Wayに変えてみた。 LCネットワーク経由の2CHだけで、アクティブスーパーウーファーとスーパーツイターを外した訳だ。3台のパワーアンプをパラレル駆動していたプリアンプの負荷、これが大幅に緩和される効果も確認したい。 限られたソースを繰り返し再生し楽音の再現性をチェックした。再生帯域が狭くなる懸念はあるが、もとよりメインの2Wayは両端の帯域をスルーしているので、格段にナローになった印象はなく、凝縮度とDレンジは明らかに向上している。 ・・・が、しかしオーディオ的な楽しさに欠ける(笑) 長唄三味線の”さわり”の余韻が短い。声はスムースだけどキレと艶はやや後退。本当はこっちかも知れないと思いつつ、やはりオーディオ的シズル感は捨てがたく元の4Wayに戻した。意味があるようでなかった一週間であった。 別件:体力のあるうちに大手術を受けるべきか迷う。 ことの発端は座骨神経痛の疑い。杖がないと階段の一歩を踏み出せないほどの痛みが突然襲ってきたのだ。街の整形外科を受診したところ、X線検査で素人判断と同じ診断が下り、痛み止めと塗り薬を処方された。ところがそのX線で巨大な白い影を見つけられてしまったのだ。じつは30年前の検査で腎臓の障害を知っていたので概要を説明したのだが、病院への紹介状を出されてしまった。 脚の痛みは2日で治ってしまい普通に歩ける(笑)本当に神経痛だったのか? ということもあって、某病院でCT・血液・尿検査を受けた。かいつまんで言うと、片方の腎臓がほとんど機能していない先天的な異常。しかし日常生活にはほとんど影響がない。当時の担当医も経過観察で異常が出た時に対処すれば大丈夫という判断だった。 今回の検査でも数値的にはすべて正常で、機能しているほうの腎臓は標準値以上の成績とのこと。ところが問題の腎臓が巨大化していたのだ。長辺で18cm!ぷっくりお腹の秘密が分かった(笑)今週は泌尿器科の診察があり、どうするか判断することになるが、爆弾抱えて余生を送るのはちょっとなぁ、という次第で摘出になる可能性が大きい。 |