| 2008/07/11 |

|

| 987 6月19日のNo.967からずっと25mmレンズを使っている。E-500用はこのレンズしか持っていないからで、深い意味はないが、他に欲しい画角があるかというと実はないのだ。スナップ用途には標準レンズがいちばんいいと思い始めると、他の画角はいろいろな意味で使いにくい。写し取る空間領域(広がり×奥行きという意味で)でいうと標準レンズ域がもっとも濃密に思えるのは気のせいか。 |

| 2008/07/11 |

|

| 986 広角レンズは画角は広いが、なんとなく嘘っぽい広がりだ。奥行き表現に至っては・・・あんな風にはぜったい見えないし(笑) 標準レンズで空間の広がりと奥行きを表現するってのは、わたくし的テーマだな。これは。 |

| 2008/07/11 |

|

| 985 じつは望遠レンズがいちばん苦手だ。うまく撮れた記憶がない。遠くから撮れるから気の弱いわたし向けかというとそうでもない。なにしろターゲットにぴったり合わせないといけないので、すぐバレる(笑) |

| 2008/07/11 |

|

| 984 ズームレンズでスナップは個人的には好みではない。ズーミングはいわば編集作業であって、それを撮影時には考えたくないというのが理由だ。 とはいえ、仕事の商品撮影ではズームレンズを多用している。狭いスタジオでライティングクオリティを優先させると、単焦点レンズでは作業工程が飛躍的に増えてしまうからだ。窮余の策といえなくもないが、キヤノンでいえばEF24-70mmF2.8クラスなら21Mpxでも良好な画像を得ることができる。 |

| 2008/07/08 |

|

| 983「オーディオの科学」というサイト http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Audio.htm オーディオ関連の個人サイトとしてはかなり有名どころで、秩序立てた冷静な見解に好感が持てます、と言いたいところだが、なぜか違和感を覚えた。その理由を探るべくほぼ全ページを読むはめになったが、それは置いておいて・・・ 二重盲検法 http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/abx.htm 先入観を排した評価という意味でブラインドテストの有効性はあると思う。 が、しかし、この種のテストはことオーディオ機器に対しては疑問がある。 オーディオ評価の意義は「機器を介した音楽体験」の質を問うことであり、それは、機器同士の差異をピックアップすることとは似て非なるものだ。 この二重盲検法による評価というものは"違いを見つけること"で個体Aと個体Bを識別をするという行為だ。その違いはごく短いスパンの時間展開の中で決定されるわけで、それは音楽表現を受け止める人間の感性からはかなりかけ離れた行為といえるだろう。 音楽は時間表現だから、聴き手の意識は表現者の時間進行に同期しつつ揺らいでいると考えられる。スリットの隙間から覗くのではなく、聴き手もアクティブな姿勢にあるということを忘れてはいけない。 音楽がどう聴こえるか(感じるか)には想像以上に時間の幅が必要であって、それは瞬間から数秒で足りる場合もあれば曲全体の時間経過が必要なケースもあり得る。短時間の個別評価は音楽表現のコアともいうべき発信者と受信者の交流部分を切り捨てる危険を孕んでいる。 このサイトの主宰者は、ケーブルの影響力に関して随所で過小評価をなさっていて、それは上記のような評価法によるというか、固有の音楽の聴き方に由来するのではと考えられる。 とはいえ、一貫した姿勢に根ざした充実したコンテンツに敬意を表することはあっても、このサイトの当事者の考えを非難するつもりは一切ない。わたくしと考えが違うというだけの話し。くれぐれも誤解なきよう。以前ここで取り上げた小寺信良氏のコラムとは次元が違う。 いや、本当に言いたいのは 官能&印象批評で一家を成したステレオサウンド誌あたりが、きちんとした執筆者を立てて見解を述べるべきと個人的には考えるが・・・ |

| 2008/07/02 |

| 982 <at>sense 久しぶりの更新 オーディオ&音楽サイト<at>sense ですが 菅野さん、山口さんの訪問記に早瀬さんと和田さんを加えて 特別編集版としてアップしました。 写真は幻聴日記とサイズが異なるのでリメイクしています。 http://www.vvvvv.net/sense/ |

| 2008/06/30 |

|

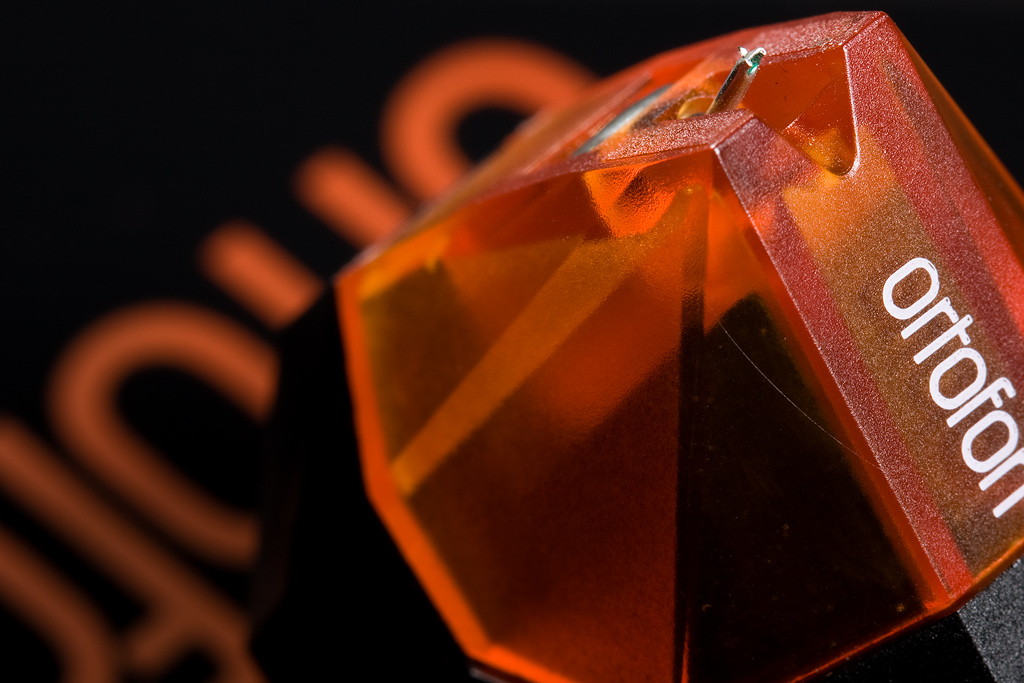

| 981 コルトレーン「ワイズワン」 オルトフォン2M Bronzeがトレースしているのは、インパルス盤「クレッセント」A面2曲目。この至高のバラード、堂々と毅然としてクールな佇まいのなかに揺らぐ息吹まで忍ばせていて、個人的にはコルトレーンのベストパフォーマンスと思っている。 オルトフォン2M Bronze、思ったとおり"Kontrapunkt a"と似たテイストだ。較べると重心がほんの少し上にずれるように感じたが、精緻に音溝をトレースする様は同等。ムービングマグネット型ピックアップがこれほど進化していたとは知らなかった。内声部の混濁感も高域のヘタリ感も遠い昔なのか。コルトレーンのリードの響きの中心核にきっちりピントが合い、周囲に拡散・浸透するフォースが目に見えるようだ。 |

| 2008/06/28 |

|

| 980 30年ぶりのMMカートリッジ 最後に求めたMMカートリッジは何だっただろう。記憶が薄れているがピッカリングのXSV-3000だったかもしれない。マイクロの銅板ターンテーブルシートとセットで聴いたEW&Fの"ALL IN ALL"は忘れがたい衝撃で鼓膜も部屋の壁も吹き飛ぶ寸前だった(笑) ところが1979年にFR-64Sというトーンアームを買い(結婚した年だったのでよく覚えている)、オルトフォンのMC-10という最廉価のMCカートリッジを付け、以後MMタイプは忘れていた。が、昨年春から使い始めているProjectのプレイヤーRPM9.1はオールカーボンの軽量トーンアームが付いていて、これがどうもMC型と相性がよろしくない。MCタイプが本来備えている"深くえぐるような"表現がとんと聴こえてこない。 それだったら最新のMMで行ってみようかと思った。オルトフォンの2M Blackというモデルが気になった。でも、72,000円という値付けが気に入らない。調べてみるとBlackとその下のモデルBronzeは同じボディとコイルアッセンブリーで、スタイラスチップが異なるだけなのだ。Blackが6/50μミリのシバタ針で、Bronzeは8/40μミリのファインライン。これはMC Kontrapunkt a/bと同仕様で、サーフェイスノイズが極小なのは経験済みだ。 写真で、8/40μミリのスタイラスプロポーションがお判りいただけるかどうか・・・ http://blog.goo.ne.jp/gencyo/e/ddd25642d32d5fc4ba83994822227d8e |