| 2008/09/04 |

| 1002 脱・ナローレンジ計画(後編) 3 ELAC 4PI/PLUS.2 ファーストインプレッション 以前、LS3/5Aを置いていたコーナー棚にセットした。 誂えたようにぴったり収まりまるが、やや開き過ぎかもしれない。 現状では完全な背面放射になっていないが、これは対策可能! 懸念される音圧レベルは全周囲ドライブということもあって、不足感はない。 100dB/1Wのメインスピーカーに対してこれだけの音圧が取れるということは一般的な90dB/1W前後の市販SPシステムでは、レベル合わせで苦労するだろう。クロス10KHzではかなり低い帯域まで出ており、ミッドレンジドライバの肩特性とダブる気配あり。 音は・・・ "取って出し"にしてはかなり良い感じ。 ピアノはクリーンで艶やか。低絃のエッジが明瞭になるので重心の移動は感じない。メインスピーカーのセンター位置で聴くぶんには4PI/PLUS.2が開き過ぎの印象はないものの、いつもの聴取位置であるソファー(オフセンター)では気のせいか高域成分が引き寄せられる感があり、クロスを15KHzに上げるとこの問題は解消するが、メインSPとの分離感が出るようだ。 4 もっとも基本的なこと "脱・ナローレンジ"とあえて言っているのは、"ワイドレンジ"という表現にありがちな超高域までフラットという思想とは若干異なる考えを持っているからだ。古今東西の音源を再生するにあたって順当な周波数カーブがあると思っている。それは300-500Hzあたりの音響的重心から徐々にロールオフするカーブである。 IECの標準リスニングルームにおける推奨特性では2KHzから-1dB/octのロールオフを許容していて、これは16KHzで3dB落ちということになる。 http://www.aes-japan.org/special/whitepaper-surround.pdf P12 図4:相対レベルに対する実用的な部屋の応答曲線の許容幅 5 暫定的チューニング ELAC 4PI/PLUS.2は全周囲に均等に放射するリング状のリボンツイターなので、コーナー設置ではいろいろ弊害がある。特に側壁面の2次反射とコーナーに当たる複雑な反射は避けたい。二枚重ねのフェルトで全周の40%を覆ってしまう特製マスクを保護ネットに貼り付けた。背面反射にエネルギーを集中させる試みなのだが、効果は? さらに、SP端子に直付けで抵抗を挿入した。ELAC 4PIのインピーダンスが6Ωであることから、大入力への耐性、パワーアンプの安定性、他ユニットへの影響を考えて12Ωをシリーズに入れてみる。このユニットに想像以上の音圧があったので可能になった手法だ。 と、まあこのような措置を試みながら、仮セッティングは終了。マスク板が貢献しているようで、メインSPから距離があるにも関わらず、響きが引っ張られるような弊害は解消した。・・・じつは、妻から新たな棚工事の禁止命令が出ており、この位置でなんとかせにゃならん宿命を背負ってしまったのだ(笑) 6 音について 冷静に観察すると、現状では音域が拡張された以外に音楽性が向上した例はわずかに思える。その少ない例を挙げると・・・ グレニーのパーカッションは圧倒的にリアルになり、シンバルの強打が空気を引き裂き、余韻とモアレが目に見えるよう・・・とか、ウッドベースのアタックはいままで以上に鮮明になったとか、グールドのうめき声がこれほど音楽的エモーションを伴っていることをいままで知らなかった・・・とか etc... 声はどういうわけか男性ヴォーカルがいい。チェット・ベイカーとポール・ブレイのコラボ「Diane」1985 Steeple Chaseにおけるベイカーの声。まさに鳥肌もの。このデプスがなにに由来するのかまだ解明できないが、先のグールドの例と同様にELAC 4PIを追加したことによる低中域の変化なのだろうか。 対して女性ヴォーカルはおおむね芳しくない。ぬくもりの代わりに冷ややかな緊張感が付きまとう。大げさな例えだが声帯を吊っている筋が極細のステンレスワイヤーになったかのよう。 あるジャンルが良くて、他のジャンルが悪いというのは結局のところ悪いのだ。良いときはすべて良いというのがわたくしの経験則。 7 あたらな対策 というわけで新たな対策を試みた。中域ドライバの肩特性をやや下げて(ハイブーストをやや減らす方向)ELAC 4PIのレベルを最低にする。12Ωの抵抗をかませているから実質的な能率は82dB程度になると予想される。クロスは12KHz。微量な超高域の拡張に合わせて元のカマボコ特性のスロープをやや緩やか方向に変更する狙いだ。 2年ほど前に、オーディオ仲間のりゅりゅ氏にAir's Edge OneのF特を計ってもらったことがある。エンクロージャーの改造以前で、ハイブーストももっと弱かった頃だから現在とは異なると思うが、1KHz: 100dBを基準にすると以下のような偏差だった。けして驚かないように(笑) 50Hz: 90(90) 100Hz: 95(97) 1KHz: 100(100) 2KHz: 94(94) 10KHz: 85(87) 見事なカマボコ!!!( )内は現状の超いいかげんな推定値 これから勘案すると12KHzクロスで82dBの付加は、理にかなっているように思える。 8 イメージはあるのだが・・・ 大枚はたいた機器には目一杯仕事をしてほしいが、それは量のことではないと、あらためて気がついた。まったく素人丸出しだ(笑) 新たな設定での、ちあきなおみの声質は、生で聴いたときのややドライながら例えようもない精緻なコントロール性が甦ったように感じた。以前はもっと情緒に流れていた。 とはいえ、ELAC 4PIの真価はまだまだ先にあるし、同軸ホーン+高域拡散の本当の凄さはこんなものじゃないはず。イメージはあるのだが、なかなか・・・(いちおう終わり) |

| 2008/09/01 |

|

| 1001 脱・ナローレンジ計画(前編) 1 長らくナローレンジを売り物にしていた。 限りある資源(コストも含めてのはなし)で最良の結果を得るにはナローレンジにも多くの利点があると思っている。 が、しかし・・・ 意を尽くしたワイドレンジの威力を見せつけられると、なんとかしたいと思うのは仕方ない。 VIVID AUDIO GIYA G1の全帯域にまったく弛みを感じさせない凄さとか、最近ではAyla C-1の香しい高域にコロっと逝ってしまった。 我が家では解像感はあっても真の意味での解像力はない。編み目からこぼれ落ちるものの中に音楽の真実が宿っているとしたら、これは大問題だ。 そこで、我がAir's Edge One(日本名:空界)この同軸ホーンシステムの利点を失わずに広帯域化する手段があるかどうか検討した。 またしても、泥沼・・・・・ 2 高域の拡張 ALTECのオールドユニットでは、E/VのT350が定番であるが、やや筋肉質のAir's Edge Oneでは、JBL075の16Ωも似合いそうだ。しかし、これらのユニットを普通に追加したのでは同軸構造という基本コンセプトが崩れてしまうし、いまさら50-60年代のOld Hi-Fiを目指す意味があるのかどうか疑問だ。 無指向的アプローチの背面放射だったら、同軸ホーンと共存できるかもしれないと考えた。ライティングに例えると淡いパープルの拡散光にややアンバー系のメインライトを重ねる感じ。・・・分かりにくいか(笑) 背面放射という仕掛けはDr.BOSEさんの理論以外にもいろいろあり、20年くらい前にレイオーディオが例のヴァーティカルツインの後方上部にサテライト・スーパーツイターを設置したシステムを見た記憶がある。人間の方向感覚は中域がいちばん敏感で上下に徐々に鈍くなっていく理屈だったかどうか、詳しくは覚えていない。 わたくしも35年くらい前に、フォスターのFE203のバックロードホーン(長岡さんのとはロードの長さがまったく異なり、ホーン開口部も背面にある)に背面を向けたツイターを重ねて、ソノリティのしなやかさに驚いたことがあった。 どのくらいの帯域と能率が必要かによって求めるユニットは変わってくるので、保有している古いホーンツイターを使って予備実験を行なった。Air's Edge Oneの能率は約100dB/1w/1m、帯域はパッシブハイブーストを最大限効かせても10KHzからだら下がりで、14KHzくらいからレスポンスがなくなる。実験では、本体の能率からマイナス6db、fcは8KHz前後に設定しハイパスはコンデンサ一個の一次フィルタで行けそうな感触を得た。 ということは、かなり広帯域のツイターでないと実用にならない。 調べてみるとFOSTEXのFT48Dという製品が良さそうだ。能率93dB(8Ω)で900Hzから使える。一方、SCAN-SPEAKのD2904/7100は94.5dBで耐入力160W(2次フィルタ2.5KHzクロス) このブランドにはR2904/7000というより高級なリングラジエーターの製品もあるが、7100のほうが暴れが少ない。まあ、ここらあたりでと思ったのだが、本体とは完全分離したいし、fcやレベルの調整代をどこに設置するかで計画は思うように進展しなかった。 一週間ほど前、ふと、ELACの4PI/PLUS.2はどうだろうと考えた。これは菅野邸と早瀬邸で聴いているから、ヘンな音のわけはない(笑) http://www.yukimu.com/products/ELAC/600line/4PIPLUS_2/a09a1/4piplus_2.html 高域背面放射というコンセプトにこれだけピッタリのドライバーは他に存在しない。クロスポイントもレベルも調整できるので超ラクチン♪ 懸念はもっとも低いクロスポイントでも10KHz/-12octという純スーパーツイターであるということ。こんなモノがALTECのカマボコナローに合うはずないと思うのが普通だ。 ALTECのユニットは2KHz近辺にピークを持って両側がダラ下がりの特性を持っている。これはウーファーもドライバーも同様で、軽量振動板と強力マグネットの宿命でもある。長年実践しているハイブースト・パッシブイコライジングはこの2KHzからのロールオフを矯正する目的だから、なんとか8-9KHzまでをホーンドライバが頑張れば相互干渉を最小限に抑えた広帯域システムになる。 仮にELAC 4PI/PLUS.2が上手く繋がるようなら、筋肉質とはいえセピアカラーのアンティークが一気に現代スピーカーに大化けする予感(ま、そんな上手くいくわけはないが・・・) というわけで、気持ちは4PI/PLUS.2に傾くものの、これはわたくしのオーディオライフ規模(というより可処分所得というべきか)から考えると非常に高価なものだ。半年後くらいに入手すべくツイター貯金でも始めるかと思いはじめた矢先、ヤフオクを覗いた。 まさかと思ったが、あったのだ。なんと使用2か月!!! これはもう、貧乏なわたくしのために天が授けたと考えるしかない(笑) ありがたいことだ。 |

|

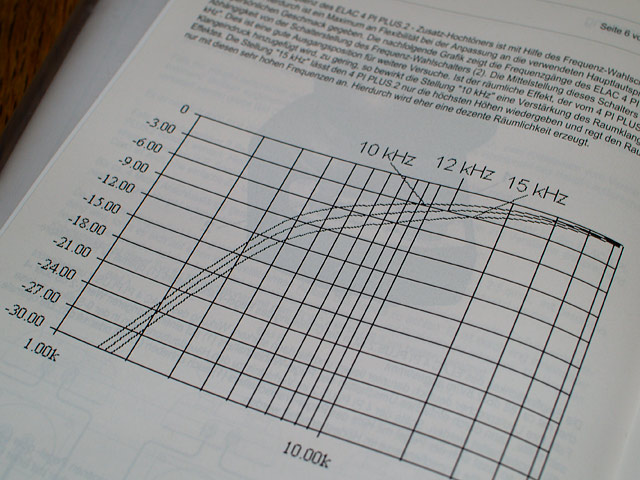

| これは取説にある遮断特性のチャート。一目見て驚いた! 仕様では−12dB/octと謳っているが、基準レベルから3dB落ちのいわゆるfc付近の遮断カーブは−6dB/octである。そこから1オクターブ以上下がったポイントで−12dB/octのカーブに変化する変則二次フィルタリングなのだ。これはわたくしがALTEC802Dドライバで用いているハイパスフィルタと同じ手法だ。Air's Edge OneのウーファーALTEC 515Bはネットワークなしのダイレクト接続なので、いかに両者をスムースに繋げるかと耐入力を考えてこのようなカーブになったのだが、まったく同様の考えにここで巡り会うとは思ってもいなかった。推測でしかないが、汎用の広帯域SPシステムにこのツイターユニットを違和感なく繋げながら大入力に耐える解決方法がこのカーブなのではないだろうか。実際に聴いてみると当初想定していた10KHzのクロスポイントでは、想像以上に低い帯域がしっかり出ている。 ということは、調整の要はドライバ側のイコライジングか?(以下後編へつづく) *このチャートは電気的な遮断特性であり音響出力ではない。この特性で15-40KHzが平坦な音響出力になると予想できる。 |

| 2008/09/01 |

|

| 1000 ようやく・・・ 脱・ナローレンジ計画進行中です。詳細は後日アップ予定。 |

| 2008/08/12 |

|

| 999 OLYMPUS E-500 / 25mmf2.8 F4.5 / 1/400sec / ISO200 / -0.7EV |

| 2008/08/12 |

|

| 998 OLYMPUS E-500 / 25mmf2.8 F5.0 / 1/200sec / ISO100 / -0.7EV |

| 2008/08/11 |

|

| 997 OLYMPUS E-500 / 25mmf2.8 F4.0 / 1/100sec / ISO400 / -0.7EV |

| 2008/08/08 |

|

| 996 カスタム・カラープロファイル 商業印刷機が必要とするデータは、CMYKというカラーモードでマッピングされた数値だ。 デジタルカメラはRGBモードで記録されるわけで、どこかで変換作業が必要になる。そんなものは印刷所(製版)に決まっていると思いきや、少なくても広告の場合はRGBデータは受け取ってくれない。 印刷はドットゲイン(アミ点が太る現象)の問題やインキそれぞれの特性があってAdobeRGBでもすんなりCMYKになりにくい。通常はJAPAN COLOR 2001 Coatedというプロファイルで変換するのが無難なわけだが、いつも再現性で不満を持っていた。鮮やかな色再現と黒の締まり感の両立は困難だ。 この2ヶ月、関係各所に当たって解決策を検討したので、今回の一連の広告制作では、画像に相応しいカスタムプロファイルを個別に作成し実践した。ついでに、いままでは不可侵の領域であったCMYKモードでの色調整も行った。AbobeRGB表示のモニターでしか行えない秘技というか、やってみるとRGBでの調整がいかに難しいかが良くわかる。 |