| 2007/01/19 |

|

| 807 ペコちゃん、がんばって。 いまに始まったことではないが、マスコミの集中砲火が凄い。 そりゃ弁解の余地はないし、この世襲会社のかたを持つ気はさらさらないが、異常なイジメ方ではないだろうか。 べつに死人が出たわけじゃなかろうに! 従業員だった人たちの証言ってやつも、ネガティブなやつだけ選別しているとしか思えない。 なのに、それに乗せられてしまう。 何ごとかあると、みんなそっちの方向になびく最近の日本の風潮、かなりヤバイぞ。 |

| 2007/01/15 |

|

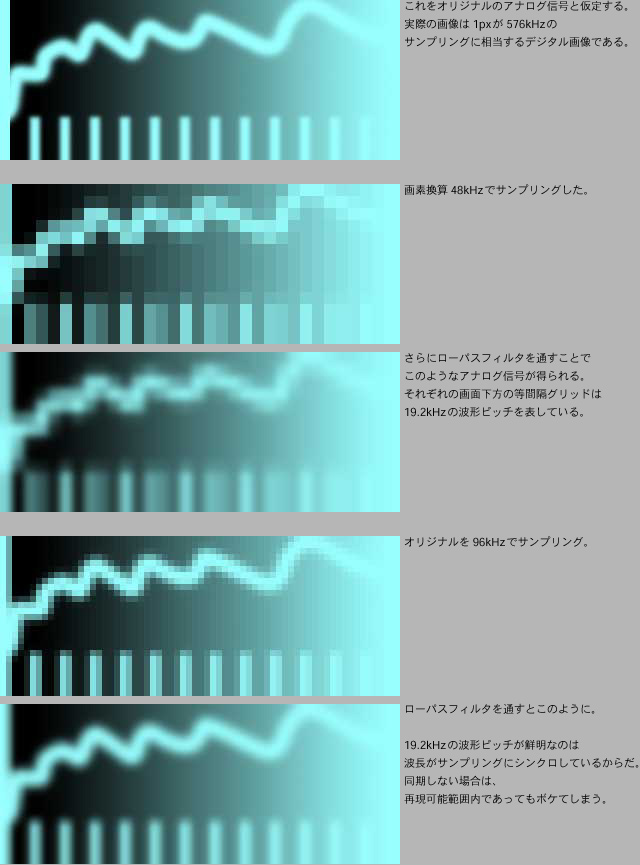

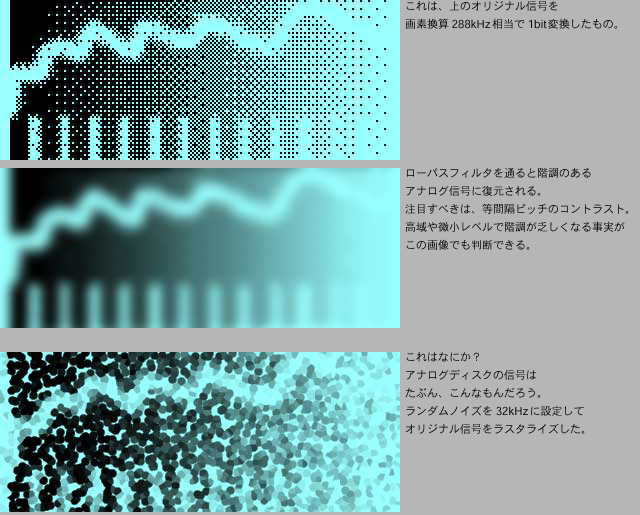

| 806 続・誰も書かないデジタルの本当の意味 "誰も書かない"なんてタイトルを付けたせいで、とても書きにくい(反省・・・) 究極のデジタルはアナログに似ているはずだ。一方、アナログだと認識したところで、人間の神経はパルス信号の受け渡しで成立している。ひところ盛り上がっていた、アナログvsデジタル優劣論争は不毛だった。仕組みと結果の評価を混同してはいけない。デジタル伝送は音声変化を離散データとして時系列にとらわれずに収納し管理できるという利点に尽きるだろう。器の大小はまったく別の問題である。 第二章 符号化とは世界を値踏みすること デジタルでは、連続世界を取り込んで符号化し、再び連続世界に戻す仕掛けが厳密に設定されている。ルールにしたがって解きほぐす暗号そのものである。 しかし、最終的な成果物が一点の誤りも認められないコンピュータのデータとは違って、感性に訴える音楽音響だというところに難しい判断がある。さらに、オーディオ趣味自体が他者との差別性や優位性をその価値のなかに孕んでいるところが問題をいっそう複雑にしている。 デジタル伝送の主旨からすれば、機器の差異をなくすことは重要な目標であったはずだ。しかし、CDフォーマットが人間の識別境界付近*に設定されているから、さまざまなアプローチがなされ、結果、再現する音響も百花繚乱の様相を呈した。再生側(D/A変換)のポストフィルタの多様的な展開・・・シャープロールオフとスローロールオフフィルタの選択、さらには3次スプライン曲線やレガートリンクコンバージョンによる類推補間 etc... 人間の耳をローパスフィルタに見立てて、ノンフィルタ・コンバージョンを実践した強者もいた(笑) ・・・とはいえ、こんな諺もある。 「無い袖は振れない。」 というわけで、第一章をフィルタリングなんていう、地味なところから始めてしまったので、今回はサンプリングとポストフィルタの関係を、例によって画像によるシミュレーションでお伝えしたい。これを見るとCDフォーマットが人間の識別境界付近に設定されている、という現実を分かっていただけると思う。ちなみにこれらの解説図版は概念図の範疇ではあっても、スケール(サンプリングと画像ピクセルの関係)は正確を期しているし、意図的なレタッチなども行っていない。  サンプリングと量子化(深度)は横軸と縦軸の関係にありこれらの総和が情報量だ。サンプリングを密にして深度を二値にしたものが1BITデジタル(DSD)である。この概念図は以下のようなものだ。非常に分かりやすい(笑)  かつて、ソニー/フィリップス連合は音声の符号化を16bit/44.1kHzにすることで、可聴範囲をカバーしたと喧伝した。そこでいう高域限界は当然ながら正弦波形のことで、その意味では正しいし当時の規格としては最高レベルの器であった。しかし、あえて指摘すれば、自然界に純音が単独で存在するというケースは皆無に近いということだ。ふつうは複合波形の成分として超高域は存在している。隠し味というものがあるように隠し音も当然ある。山城祥二氏の「熱帯雨林音響論」にも似た検証があったが、単独波としては感知できなくても、超高域成分が複合波の聴感上のテイストを変化させる可能性はおおいにあり得る。 それに対する手だてがSACDなどの上位フォーマットであったと思うが、失速したのは何故だろう。まだ、足りていないのか、あるいは・・・ 次回はそのあたりを人文学的に(笑)探っていきたいと思っている。 |

| 2007/01/10 |

|

| 805 箱根にて デジタル談義の続編はしばらく後になりそうです。 |

| 2007/01/07(改訂) |

|

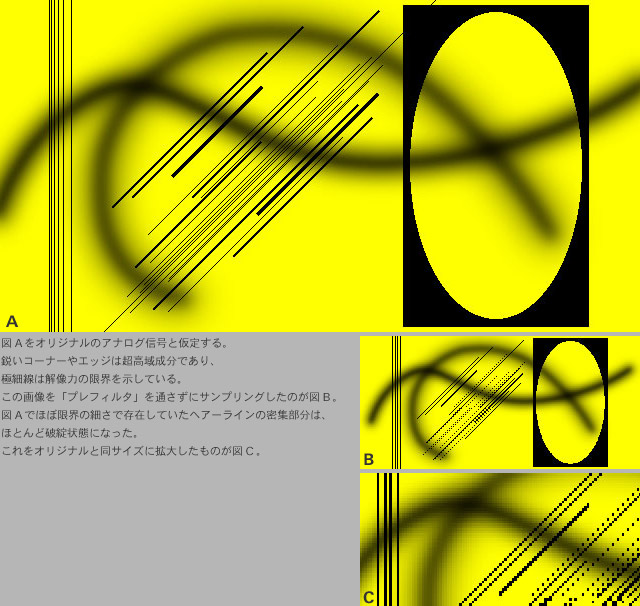

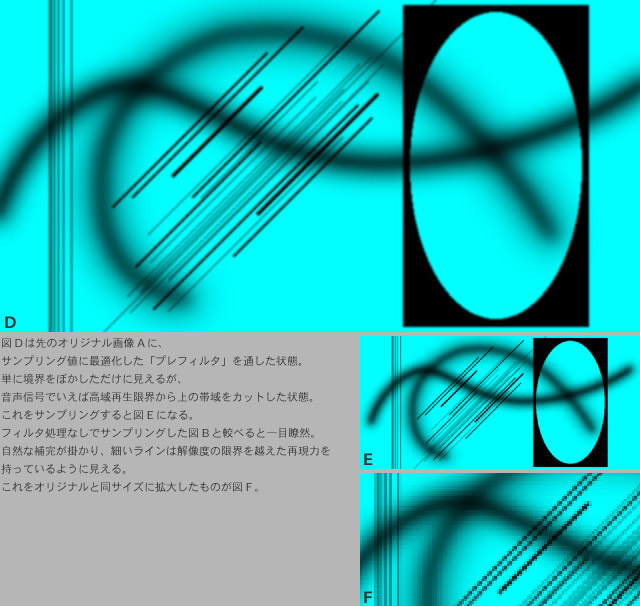

| 804 誰も書かないデジタルの本当の意味 いまどきは、デジタルだから波形がギザギザ、なーんて考えてる人は少ないと思うけれど、フィルタリングの意味を正しく捉えるのは容易ではない。かく言うわたくしもほとんど理解できていなかった時代があって、始末の悪いことに、その当時、かのMJ誌"サイドワインダー"欄に投稿した私的デジタル論が、没になったと思いきや、なんと送付から3年も経って突然掲載されたんだよね、これが・・・。 掲載誌が送られてきたわけだけど、その理由が分からなかった。数日して該当記事を発見したときの恥ずかしさといったら・・・事前に連絡してくるとか出来んものかねえ。 じつを言うとその投稿から何か月か過ぎたところで、もういちど書き直そうと音声と画像の符号化の意味を最初から洗い直してみたのだ。あのページは専門家の審査(ってほどではないのかもしれないが)はあるはずだから、没になったであろう問題部分を正したいという反省があったわけだ。なのに・・・(笑) 第一章 フィルタ、過去と未来をつなぐために 音と絵ではデジタルの記録・再生の手法が異なる。音の場合は再生のキャンバスが元音場と同次元なのに対して、画像は次元がひとつ減ったりするわけだから当然かもしれない。しかしながら、対象を区切ってそれらの断片*を数値化するという意味では同じ作業をしている。音であればそれは時間であり、画像ならエリアということになる。それらの時間やエリアをすくい取るマス目がサンプリングであり、数値化はすなわちビット(量子化)である。 *「断片」ということば、デジタルの実体をみごとに表している。 その際の重要なプロセスがフィルタリングだ。現実世界をアナログと捉えるならば、アナログ現世界→デジタル記録・伝送→アナログ再現世界というフローになるが、デジタルデータの点描的数値列に、途切れのない連続情報を忍ばせる手法がフィルタリングである。A/D(アナログ→デジタル)変換でのプレフィルタ、D/A(デジタル→アナログ)変換でのポストフィルタが二つがそれにあたる。 デジタルプロセスの専門書を紐解くと、A/D変換で必ず触れられるのが「プレフィルタ」の必要性だ。「シャノンの定理から導かれる高域記録限界はサンプリング値の1/2f以下であり、そのためには適切なハイ・カット・フィルタ(LPF)を通す必要がある。」と書いてある。当初、ぼくにはこれの意味するところが解らなかった。折り返しノイズの弊害を示されても、D/A変換後のポスト・フィルタがあれば問題ないではないか、などと迂闊にも思ったりしていたのだ。 ところがこのLPFでもっとも重要な意味は、サンプリングをリアルな点と点で結ぶのではなく、測定点をある幅をもった平均化された情報として取り込むことだと、あるとき気がついた。ここで言う「幅」は画像ならエリア方向、オーディオなら時間軸方向ということになる。この幅に相当するデータは、該当ポイントとそれに連なる周辺を暈かすことによって得られる。そしてこの平均化されたデータこそが、連続波を蘇えらせる補間の素材となるのだ。 ここで、画像はともかく音のようにリアルタイムで変化する事象に未来を織り込めるかという疑問が当然でてくるだろう。ぼくのように非理科系の人間は、これを上手く説明できない(笑) あえて言えば、波は時間というキャンバスの上にしか存在しないという事実だ。・・・・・1/44100秒のなかに過去と未来を組み入れた16bitの情報列。これがオーディオCDの実体ではないだろうか。 以下は「新宿事象解析研究所」のコンテンツのひとつ「デジタル記録とアナログ復元を考える」から該当部分の解説図版を再編集したものである。これは2001年ごろにアップしたもので、さきのMJ投稿の後のことである。音声処理を静止画像で伝えるのは困難で伝えにくいが、数年経過したいまでも、これ以上の手法を思いつかない。数式では直感的な理解が得られない自分自身のために考えた手法でもある。   以下、不定期でアップする予定です。 第二章 符号化とは世界を値踏みすること 第三章 フォーマットの逆襲、器の大きさと人間の感性 |

| 2006/12/26(改訂) |

|

| 803 レコード、その真実をだれも知らない。 再生というものは、すでに完了した事象を甦らせる行為だ。レコードのなかの音楽は永劫不変のはずなのに、昨晩、越路吹雪を聴いていて、同じ音楽が違って聴こえる不思議さを考えていた。多面体をさまざまな断面でしか理解しえない自分のキャパシティの少なさに由来するのか。くり返し聴くことで、あるいは年月を経て変化した感性がもたらす多面性なのか。いずれにしてもレコードを聴くという行為は、生演奏を聴くことととはまったく異なる価値をもっていると痛感した。だからオーディオにめり込んでしまうのね(笑) ・ 音は儚い現象だ。聴く場所を変えるだけでサウンドバランスは激変する。原音(忠実再生の場合の基準という意味で)というものは録音と再生の諸条件を厳密に保たなければまったく意味がないから、数多ある古今東西の音楽に原音を求めるのは無意味だという思いはいまも変わらない。 ・ 生の音、とは何かという興味深い議論があるところで始まりそうになったのだが、結局のところ話しは噛み合わなかったように思えた。みなさん名うてのオーディオファイルだから生音を「再現」するというスタンスになるのは当然だ。そこでは楽器とマイクロフォン、あるいはスピーカーとリスニングエリアの距離関係や残響問題といったテクニカルな、そして限りなく困難な障壁をいかに超えるかという議論になっていくのは自然だろうし、まさに、そのような議論なくしてはオーディオ技術の進化はなかったわけだし・・・。 ・ ぼくはというと「生」と「再現」はハナから相容れないものと思っている。空気だけを介して演奏者と聴き手が同じ時空を歩むことが生を聴くということであって、行為あるいは意味が重要なのだ。万が一、瓜二つの相似形が完成したとしても、それは別物だ。生の音とは姿カタチのことではない。(注:音は映像と違って原本と同じ次元で提示されるから始末が悪いのだ) その際、サウンドクオリティは重要ではあるが別の問題なのだ。そう考えるとオーディオへの取り組み方も違ってくる。まぁ、未完の現在進行形でしかないのですが・・・ぼくの場合はね。 |

| 2006/12/24 |

|

| 802 イブは越路吹雪 LDで70年の日生劇場ロングリサイタルと85年のミュージックフェアを視聴しました。年末になると、どういうわけか越路吹雪を聴きたくなるのです。以前からとても好きな女性歌手のひとりではありましたが、あらたな感慨をもって見入ってしまいました。自分の年齢が彼女の没年齢と同じになったせいなのか、初めて彼女の歌世界に同じ地平で向き合えたような気がしました。偶像ではない原寸大の、それも愛おしく一生懸命な表現者として目の前に現れたことに驚いたわけです。 ・ 70年の日生劇場リサイタルは、いわば彼女の上昇のフォースがいちばん強い時期でもあったと思います。前年の初ロングリサイタルは大成功のうちに幕を閉じましたが、このときの初日の舞台が2枚組LPとして残されています。初演された「人生は過ぎゆく」の緊迫感は例えようがないほどで、ぼくの愛聴盤でもあるわけですが、それが翌年(70年)になると聴衆への強力な放射力を備えるようになり、声質というか表現のダイナミックレンジの広さは日本の歌手で例えるものがないほどです。このLDでは、「失われた恋」「人生は過ぎゆく」そして「愛の幕切れ」と絶妙な連携で繋がれています。 ・ 越路吹雪はドラマチックな歌手と評されますが、彼女の凄いところは、表現の背後に自分自身がいつも在ることではないでしょうか。そこが、ちあきなおみの黒子に徹した透明な自我と大きく隔たる部分ではないかと、理屈っぽく考えたりします。 ・ もう一方のミュージックフェアのオンエア編集版の最後は1985年4月に収録されたもので、じつはこの年の11月に彼女は亡くなっています。化粧の奥のコンディションの悪さは隠しようがありませんが、放たれた声の生命感は尋常ではありません。「別れて愛が」「アプレ・トア」さらに「妻へ」 最後の壮絶でしかも底なしの豊かさ・・・ チャイコフスキーの「悲愴」の終曲アダージョ・ラメントーソになぞらえても言い過ぎではないでしょう。 |

| 2006/12/20 |

|

| 801 ちあきなおみのコロムビア時代 日本コロムビア時代のちあきなおみ、ってあんまり買ってない。例の「喝采」にしてもね。巧いとは思うが、上手さが前に出てしまうところが後年の境地との違いだ。 それが、ビクター、テイチクと移籍するごとに凄みを増していく。テイチクの「男の郷愁」なんかは鳥肌・落涙もんの傑作アルバムだったが、これはなぜか廃盤のまま。(全集にも"居酒屋"などは収録されてない) コロムビア時代のものは、現在かなりのものが入手可能なので、聴いていなかった初期のアルバムを3点ばかり入手した。 ・1976年「そっとおやすみ」平岡精二、なかにし礼などのムード歌謡集 選曲に一貫性があるが、歌の器用さが逆効果だったように感じる。録音は優秀。このエンジニアは名人だ。 ・1977年「ルージュ」中島みゆき、井上陽水、因幡晃のカバーアルバム なんと「氷の世界」も入っている!ただし、歌の世界の外で勝手に歌ってる印象大。世代的には近いなずなのに、やはり相容れないものを感じた。 ・1978年「あまぐも」友川かずき、河島英五の作品集 有名な「夜を急ぐ人」のアルバムヴァージョンが入っている。これはシングルヴァージョンより好印象。ありゃやりすぎよねぇ(笑)しかし、アレンジを当時風にしちゃったおかげで、いま聴くともろ古い。 ・・・というわけで コロムビア時代は彼女的には苦しい時代だったと思う。レコード会社はセールスにつながる演歌で行きたかったのに、彼女は違う世界を求めた。でも結果はでない、というか最後のほうで出した超ド演歌「さだめ川」「酒場川」が素晴らしいのは皮肉だなぁ。 |

| 2006/12/18 |

|

| 800 続・10mm厚ウレタンフォームが・・・ 簡単に収まってしまった。外見上も問題はないと思う。 ここのところ頻繁に使うテストソースは ・シノーポリ+ウイーンフィル、ヴェルディ序曲集 ・イタリア合奏団、ドニゼッティ弦楽四重奏曲 ・ソニー・ロリンズ、サキソフォンコロッサス ・ペギー・リー、ベイズンストリートイースト・ライブ ・浅利みき+木田林松栄、津軽じょんがら節(中節) ほんとは、こんなに聴かなくても分かるのですが、いちおう念入りに(笑) 大音量では高域がややナマっぽい(悪い意味で)が女性ヴォーカルのキツさやザラッぽさは激減。予想に反して低域の再現力がかなり向上している。エッジ部分に相当する高域のボケが減少したせいか? 小音量リスニングでは、圧倒的にナチュラルになった。 ますます普通のハイファイに傾斜しているみたいだ・・・ 問題は大音量(ピーク115dBくらい)での一体感か。しばらく、このまま様子をみてみようと思います。 |