| 2007/04/20 |

|

| 831 kontrapunkt-a コントラプンクト(対位法)と名付けられたオルトフォンのMCカートリッジシリーズ。バッハに敬意を表して末尾に「b, a, c, h」を付けた4つのグレードで構成される。ステンレス削り出しボディや6N銀線コイルなど、MC Jubileeのコンセプトを踏襲している。コントラプンクトシリーズは最近の法外ともいえる高級MC市場では、ロー・ミドル価格帯になるのかもしれないが、DENON DL-103を基準にする当方にとっては、おそろしく高額なコンポーネンツであることに違いはない。そもそも針交換に10万円オーバーなんてのは信じられない向こうの世界だから。 そのラインナップのなかのローエンドの機種が「kontrapunkt-a」だ。最高グレードkontrapunkt-cの6割引きというところが大いに気に入った。ボディとコイルは同等のように見えるが、スタイラスチップと磁気回路が異なる。このシリーズの下にMC☆Wシリーズが控えているが、あのWはWOODの意味で木質含有コンポジットボディはあまり気が進まない。  いずれにしてもこの「a」の価格設定は破格ではないだろうか。それをわたくしの場合、大昔のMC-200コンコルドの針交換として入手した。超セコッ(笑)といっても大して価格は変わらないのだけれどね。これでオーケストラが真っ当なバランスになれば、オーディオ趣味は終わりかも(笑) いずれにしてもこの「a」の価格設定は破格ではないだろうか。それをわたくしの場合、大昔のMC-200コンコルドの針交換として入手した。超セコッ(笑)といっても大して価格は変わらないのだけれどね。これでオーケストラが真っ当なバランスになれば、オーディオ趣味は終わりかも(笑) |

| 2007/04/18 |

|

| 830 Shuks Soundを楽しむ 暗い部屋に通され、足下を確かめながらソファに座ると目の前に拡がる巨大スピーカーのシルエット。見覚えのあるプロポーションとホーンの稜線。えっ!これがここにあるなんて全然知らなかった。圧迫感なく深い音場を携えて鳴り出すアジアンテイストのジャズヴォーカル・・・初めての部屋で聴く未知のソース。そういうものかと思った。・・・部屋の灯りがつき、それは両サイドに置かれた小型SP、Brilon1.0の成せる業だった。完全に騙された(笑)  Shuks氏こと是佐さんの隠れ家訪問は、こうして手荒く茶目っ気たっぷりの歓待で始まった。しかし、SD05(デジタルアンプ・システム)で鳴らされるBrilonはまったく侮れない。オラクル+マーク・レビンソンプリのアナログ信号をSD05でA/D変換されたLPディスクの音も見事だ。俊敏でエッジをしっかり描きながらも色香を感じる。しいて言えば中低域がもっと欲しいと思うが、中央に鎮座する某社フラッグシップスピーカーのLP再生よりこなれている印象。 Shuks氏こと是佐さんの隠れ家訪問は、こうして手荒く茶目っ気たっぷりの歓待で始まった。しかし、SD05(デジタルアンプ・システム)で鳴らされるBrilonはまったく侮れない。オラクル+マーク・レビンソンプリのアナログ信号をSD05でA/D変換されたLPディスクの音も見事だ。俊敏でエッジをしっかり描きながらも色香を感じる。しいて言えば中低域がもっと欲しいと思うが、中央に鎮座する某社フラッグシップスピーカーのLP再生よりこなれている印象。ここまではオーディオ機器主体のイベントの趣であったが、部屋の対向面に置かれたJBLハーツフィールド。これにぞっこんの是佐氏が今日のメインテーマだ(笑)。 このハーツフィールド、まさにミント級コンディションで、150-4Cウーファーを内蔵する初期型というところに大いに惹かれているわけだ。じつはわたくしごとではありますが、ハーツフィールドは我がフロントローディング・スピーカーシステムの究極の師匠格であって、日頃、アルテックでなくても良かったと言っているのは、この150-4Cがいつも意識にあったというのがその理由だ。フロントローディング用途のウーファーはいろいろ適用条件があるけれど、強靱なコーンとエッジ、ダンパーを備えながら、かつ適度な軽さも要求されるから難しいのだ。その点で150-4Cはもっとも相応しいユニットのひとつであったが、これに合うドライバーはやはりJBL 375なわけで、コストも・・・(笑) 最初の一曲が始まった。なんと浅川マキの「朝日廊」ではないか! ちあきなおみの名唱で馴染み深いが、この日本語訳は浅川マキだ。じつのところ本人の歌は聴いたことがなかったし、紀伊國屋ホールのライブ盤に収録されていることも知らなかった。ブルースギターの前弾きからして凄いことになっている。強いがけして重くはない弾力のあるアコースティックな響き。浅川マキも虚飾をいっさい排した素の存在感に圧倒される。こりゃ敵わないな、と正直思った。リッキー・リー・ジョーンズの「POP POP」のアナログ盤もはじめて聴いたが、これはわが家のCDと瓜二つの印象、これもある意味で驚き。持参したソフトは、ちあきなおみ生協独占販売盤から「赤と黒のブルース」だ。感情のダイナミックレンジをみごとにトレースしていたが、わが家とはちょっとニュアンスが異なる(良い悪いの意味ではない)。詳しくは近いうちにオフ会でもできれば分かるかも(笑) しかし、是佐さんの、これ良いから聴いて聴いて、というお節介サービスモードが嬉しい。ほとんど私と同じじゃないか(笑) 今回、ご同行いただいたジローさんこと神代氏もそうだったけれど、壁一面を覆う厖大なソフト。これがあっての彼のオーディオというところに妙に納得した。好きな音楽を聴きたいサウンドで聴くためのオーディオ。当たり前なことにいまさらながら共感するひとときでもあった。 Shuksさんの気まぐれ日記帳 http://www.shu-ks.com/nikki/2007/nikki4-2.html コウジロさんの不定期日記 http://www.studioadept.com/jirou_nikki/ |

| 2007/04/16 |

|

| 829 闇に向かう階調 優秀録音とはいっても、それは元の楽器なり声の在り方に支配されるわけであって、かのshuks氏が書いておられる「どこぞのおもろいオバはんが厭らしいほどビブラートを効かせて、しゃかりきになって似非シャウト」では、いくらHIFIでも勘弁ってとこがある(笑) セシル・テイラーを厚生年金のステージで目の当たりにして、それまで持っていた抑制の効かない高域とニュアンスの乏しい左手、という偏見が完璧に崩れたのは1973年のことだった。その来日時、スケジュールの合間をぬって深夜のイイノホールで録音された「SOLO」の凄さは旧幻聴日記にも書いた。 http://www.vvvvv.net/topics/topics.cgi?page=705 後日、録音を担当した菅野沖彦氏に伺ったお話では、プレイバックを聴いたテイラーは「おれのピアノはこういう音だったのか!」と感慨深げでたいそう感謝されたそうだ。じっさい、その録音は従来のジャスピアノの録音概念を覆すような衝撃に満ちている。それは闇に向かう階調を捉えたという意味だ。 この出来映えにインスパイアされたかのように、その後のセシル・テイラーは、ソロレコーディングを頻繁に行うようになった。翌74年にはモントルージャズフェスティバルにおけるライブ「SILENT TONGUES」があり、聴衆と向かい合うソロパフォーマンスとして貴重な記録ではあるが、音がやや遠いのが惜しい。 1980年、ドイツ・バーリンゲンのMPSスタジオで作られた「FLY! FLY! FLY! FLY! FLY! 」はテイラーのソロパフォーマンスの白眉というだけでなく、あらゆるピアノ録音の最高峰!というのはややオーバーとしても、我が所有のクラシックを含めた数百枚のピアノ録音のなかのベスト5であることに間違いはない。使用ピアノはベーゼンドルファーインペリアル97鍵モデルであるが、重厚でしなやかな低弦の重なりと、最高域まで節度をもったブライトネスの融和が素晴らしい。その音像はスピーカーのやや後方に原寸大で提示され、音の背後には彼の指、腕、肉体、頭脳を想起されるほどのリアリティを持っている。 もとよりMPSレーベルはピアノ録音に秀でていたのだが、この録音に際しては上記「SOLO」のサウンドが念頭にあったと思える。テイラー自身にも、エンジニアにも・・・ それにしても、この途轍もなく深い音響表現をアナログLPディスクに収める技、やはり凄いとしか言いようがない。 |

| 2007/04/13 |

|

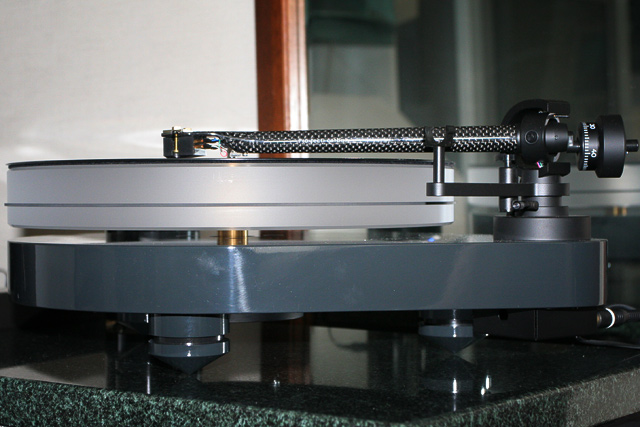

| 828 続・レコードプレイヤーの真実 Project RPM9.1の基本チューニングもカートリッジ選びを残して終盤に入ってきた。モータユニットが別筐体なので、正確な水平面を共有できるボードが必要だ。そのため御影石とMDFの積層ボードを制作した。500/350/46t(mm)でトータル20kg 。予想どおりMDF面を上にしてRPM9.1本体の3点スパイクと接触させ、付属フェルトマットは使わずアクリルプラッターに直にディスクを乗せる。ベルトのテンションは規定値よりやや強めが好ましい。これでほぼ決定だろう。 この状態でハウリングはフルボリュームでも発生しない。付帯音の激減したアナログサウンドはいままで体験できなかったレベルに達している。聴感上のダイナミックレンジはCDを越えているように感じる。ピークでも耳が喜んでいる(笑) ただ、ヘッドシェル一体フルカーボンのアームは超軽量ゆえ、重量型ウエイトを付けてもマスが足りないのか、DL103のようなローコンプライアンスタイプでは低域のエネルギーに採りこぼしがあるようだ。ここが現時点での悩みどころか・・・ ポール・ブレイとニールス・ペデルセンとのディオ「NHOP」 http://www1.odn.ne.jp/~cci32280/JazzPaulBley.htm 最終トラックのペデルセンのボーイングによる長い持続音に重ねるブレイの猛烈なアタック、ああ、こういう音楽だったんだと思わせる凄さ・・・しかしDENON DL103のポテンシャルもまったく侮れない。 ここで、先のNo.21の図版を思いだしてほしい。あれの作成時点ではRPM9.1は手元になかったにもかかわらず、実に似ている。あの図を描いたからこのプレイヤーが手元に来たような気がしてならないのだが・・・(笑) ※遅ればせながら、No.21のテキストを一部加筆した。 |

| 2007/04/12 |

|

| 827 オーディオの時代 その2 しかし、長岡鉄男さんの音と音楽に対する文章表現に納得していたわけではない。"金粉が散乱"したり"真綿でくるんだハンマー"が打ち込まれるのはいいとしても、"せつない音"とか"やるせない音"はあんまりだ(笑) 物質としての音は聞こえてきても、音楽の在りようというか心にどう響くかは明らかにしなかった。もっとも、ご自身も「オーディオは音楽を聴くためだけの存在ではない」と公言していたから、音楽表現に踏み込まないオーディオ評論を標榜していたのだろう。それはそれで一部マニアには評価されたとしても、普通の音楽ファンとオーディオの乖離現象を招いた一因ではないかと今でも思っている。(ぼくは普通の音楽ファンだったから、身に染みているのだ・・・笑) もうひとつ、氏の実績のなかで不可解なのは、音楽ソースを累積スペクトラムで表す手法だ。それも1/3octバンドパスフィルタの超荒っぽい分析。あれに如何ほどの価値があるのか、ぼくには解らない。 と、批判めいた記述をしてしまったけれど、オーディオに限らず先入観を排除して真実を追求するところが好きだったし、また、その姿勢は現代音楽や民族音楽のユニークなレコード紹介にも繋がっていったのだと思う。音楽はクラシックだけじゃないよ、とね。(不定期でつづく) |

| 2007/04/11 |

|

| 826 オーディオの時代 その1 評論家という言葉はどの分野でも微妙なものがある。ひとのことをとやかく言う前におまえがやれって(笑) オーディオにおける「評論」は単なるお買い物指南とは異なるのだ、とあえて強調したい。真の評論とは、過去を知り未来を測りうる人格をもって発信するものだ。個々のコンポーネントの定量的な差異を論うのはそのごく一部だろう。その意味で、実践のなかから明快な価値判断を示した長岡鉄男さんと、使いこなしの多様性を踏まえてコンポーネンツの特質を表現した瀬川冬樹さん、対照的ながらも特に好きな評論家だった。 先日、オーディオ業界事情に詳しいある方とお会いして、長岡さんはけして国産絶対主義ではなかったという興味深いはなしを聞いた。「ぼくのところには持ってこないんだよ。」という至極単純な理由を述べたらしい。(ホントか?) ローコスト主義も、初期の「マイ・ステレオ作戦」を出版された頃はそうだったけれど、晩年はオリジナルスピーカシステムを除けば、国産メーカーのフラッグシップ機が並んでいたから、パフォーマンス主義と呼ぶのが適切だろう。いまの時代にご存命だったら、覇気のなくなった日本メーカーや割安な海外製品にどんな判断を下すのか興味がある。 しかし、長岡鉄男のもっともコアな部分はシンプルで合理的な精神だと思っている。それは氏の設計するSPネットワークを見れば一目瞭然。ぼくは、そこに影響を受けた。フォステクスのユニットも使わないし、鉛インゴッドをアンプに置くこともないが、原理・長岡教信者なのだ。 http://www.vvvvv.net/audio/007_text.html#010 (つづく) |

| 2007/04/02 |

|

| 825 山口孝 in Dynamic Audio Sound House 現代JBLのフラッグシップDD66000によるスペシャルイベント。題して「JAZZ ON BASS LINE 」いつもながら山口孝さんの選曲とトークが素晴らしい。と言っても、全6曲のうち初めて聴く演奏が4曲だから偉そうなコメントはできっこない(笑) 会場フロアの店長である厚木氏が明け方までチューニングした機材は以下のとおり。先日、個人的に聴かせてもらったラインナップとほとんど同じで、LINN LP-12のみは最新フルバージョン仕様で、な、なんと270万円! スピーカー:JBL DD66000 パワーアンプ:Mclntosh MC501x2 プリアンプ:Mclntosh C46 ADプレイヤー:LINN LP-12 CDプレイヤー:LINN UNIDISK 1.1 音は、とても鮮烈で、しかも懐かしいあの音に再会したような・・・70年代の吉祥寺ファンキー1Fの音が35年後の最新テクノロジーで遙かにリファインされて甦ったと言えばよいのか。近年のオーディオで忘れられたかのような、濃くて太い音の立ち方。しかし、細部の表現力は当時とは格段の違い。たぶん、こういう野蛮な(失礼)エネルギーの塊のようなサウンドを初めて体験したオーディオファイルも多かったのではないだろうか。その意味でも大いに意義のあるイベントだったと思う。実際、ファイナルプログラムのミンガス「So long eric」はイメージのまんま。オーディオでこんな凄い音は空前絶後と断言したい。 が、しかし・・・ラファロ(エバンスのPortrait in jazzから枯葉)やゲイリー・ピーコックのソロは大いに違和感を感じた。個人的にとても好きなベーシストである彼らが、こんな巨大で、図太く、力任せの音(音楽)を目指しているとは到底考えられない。ウッドベースの力感は楽器の構造とプレイヤーの心技が一体になって成立するが、それは電気のチカラとは無関係のはずだ。 もとよりジャズの録音再生は、原音場のありようが基準にならない難しい問題を抱えている。ドラムとベースの音量差はそれらがアコースティックであるかぎり、どこまでいっても正解はないのかもしれない。が、目指す音楽による適正値は存在すると思う。ゲイリー・ピーコックが70年代はじめ、日本滞在中に録音した「EAST WORD」というアルバム。録音は名匠半田健一氏であるが、この時代を代表する名演・超優秀録音であると断言したい。巨大ではなく俊敏、力任せではない深く沈むピチカート。ピーコックの本質を見事に捉えているし、そこには電気のチカラは微塵もない。これをあの装置で聴かせてもらえれば真相は分かるはず(笑) |

| 2007/04/01 |

|

| 824 PROJECT MODEL RPM9.1 質実剛健というべきか、余計なものを削ぎ落とした潔さがあるというべきか、GyrodeckやOracleなどに見られる華やぎはここにはない。だから、わが家の他の機器たちとの違和感は当然なく、今日完成したハイブリッドベースにセットすると、まるで10年もそこに居座っているような溶け込みかたをした。 音はまだ判断がつかない。所詮コンポーネントのそれぞれは固有のキャラクタを持っているかのようにみえて、実はそのポテンシャルの一断面に過ぎないというか、多面体の稜線を見ているのだと思っている。何かを抑えて、別のあるものを引き出す。結果は千変万化・・・使いこなしとはそういう判断を時間をかけて行うものだろう。特に、この製品のように駆動部分が別筐体だったりすると、いっそうその感が強い。 ・・・この数時間後、ベースボードは石の面を裏側に変更。石と真鍮のスパイクは相性が悪いようだ。 |