| 2007/05/21 |

| 839 表現のダイナミックレンジについて ハイファイというと、ついワイドレンジだのダイナミックレンジだのと、再生のキャンバスの広さを競う傾向になりやすい。それで、すべての音楽表現を全うできれば、全然問題ナシなのだが・・・ 強い音、弱い音 激しい音、優しい音 喜びの音、哀しみの音 出る音、引く音 白い音、黒い音 ←なに? というような、レンジもあるわけで、特に右側の項をなんとかしたいと思っていた。 一ノ関のベイシーで聴いたビリー・ホリデイがとても良かったという話しは何度も書いているので、しつこいけれど、彼女の最良の表現が伝わって来たと心底思った。 なにが良かったのか? これを解明するのは難しい課題だ。従来のオーディオ技法だけではクリアしにくい部分であることには気がついたが、具体的にここをこうしたら解決するという回答は簡単には見つからなかった。 考えてみると先の項目の右側表現をベイシーはクリアしている。で、それを達成するには左項もキチンと表せないとダメということは当然として、右項を全うするにはシステムとしての余裕度がより必要ということに最近気がついた。ギリギリ目一杯の表現力では"哀しみ"や"引く表現"は表せない。さらに言うと両翼の幅は広さではなく、連続性と対比で感じさせるものではないかと思い至った。 ときどき、ふと、このニュアンスはベイシーにあったものだなあ、などと思うことがある。別に同じにしたい訳ではないし、あそこにも弱点はあって、低域がわたし的にはファット過ぎるとか、いろいろ・・・あっ、低域ファットの貢献度があったのかも(笑) |

| 2007/05/17 |

| 838 エンクロージャーの振動を考える 大音量域のエンクロージャーの振動は弊害には違いないけれど、これが皆無になって、ほんとにいい楽器の鳴りが期待できるかというと、どうもそうではないらしい。 F特的に低域が十分に伸びたスピーカーで、ストレスのない軽い低音を放射するのは至難だ。生音を聴きながら再生音のことを考えるのはオーディオマニアの悪い癖だが、この音にいちばん近いのは十分なサイズをもつ平面バッフル以外にないと断言したい(笑) 余計な振動を止めながら、そのことによって新たな弊害を出さなければいいのだが、重さで押さえ込んだりすると、その重さが悪さをする。これは巨大質量のアナログプレイヤーの弊害と同質のものだ。といってジュラルミンや超高硬度アルミANP89は鳴き出したらトンでもないキャラが乗りそうで恐い。やはりキャビネットに使っているMDFで構造的な補強という線に落ち着くのかどうか。いまだ継続審議中・・・ スピーカーキャビネットの振動については、一頃のDIATONEはかなり高度な研究をしていたみたいだが、いまどうなったのだろう。技術の継承は十分に保たれているのか。どっちにせよ日本のメーカーは振動を止めることにまっしぐらだったが、綺麗に響かせる知恵が足りなかったのではないか。その意味で、欧米のいわゆるハイエンドメーカーはユニットを外注に頼るのとひき替えに、エンクロージャーの研究は進んでいると思う。 |

| 2007/05/08 |

| 837 音楽の一回性とレコード演奏家論 あるところの議論にインスパイアされて、表題の二つの絡み合った関係があっさりと解れてしまった。結論をさきに言ってしまうと「スタジオ録音というものは、音楽の一回性をリスナーによる再生の時点まで先送りしている。」ということだ。 菅野沖彦氏の提唱する 「レコード演奏家」という言葉をはじめて聞いたとき非常な違和感を感じた。演奏しているものを演奏するって、ありえない。僭越なんじゃないかって。ただ、演奏とか創造、あるいはアートという言葉の本当の意味を考えたとき、半分は当たっていると思った。演奏とは、音楽家が自身の音楽を奏でることに他ならないとしても、純粋な自己表出とは異なる。クラシックだったら作曲家への敬愛であったり、ジャズやブルースなら、先人たちへの慈しみかもしれない。自身をトランス状態にすることで、いまは亡き偉大な表現者を顕現させる名演奏だってある。 その意味ではオーディオもまったく同じだ。どんなコンポーネントを選ぶか、どういう風に鳴らすかかは、より良いあるべき音楽再現を望む気持ちから来ていると思う。とはいえ、オーディオ再生で「演奏」という表現(ネーミングなのか?)にある種の引っかかりがあったのは、音楽の一回性という摂理(森羅万象を支配する道理という意味)に捕らわれたいたからだ。ドルフィーも言ったように音は消えて無くなり、二度と戻すことはできない。ぼくのオーディオのスタンスは戻れないであろうその場所、時間へ戻るための"あがき"のようなものだった、という話しはこの際置いて(笑)・・・ スタジオで収録された音を、音楽に成りきる以前の"音素"と考えたらどうだろうか。リスナーが部屋の空気を鳴らした時点で"音楽"として甦る。音楽を記録した時点、再生した時点、どちらをを基点にするかの違いだけではない重要な問題を孕んでいると思うのだが・・・。 (また、理屈っぽいコトバ遊び、ってどこかのブログで叩かれるんだろうなあ・・・笑) |

| 2007/04/30 |

|

| 836 命名「Air's Edge One」 アルテックのオールドユニットを使ったフロントローディング仮想同軸2ウエイスピーカー、って呼ぶのは面倒なので名前をつけた。名前は "Air's Edge One" 日本名 "空界1"。以後よろしく(笑)で、それを記念して、連ちゃんミニオフを敢行した。 1日目は、サウンドエンジニアのKさん。平原綾香さんの「クリスマス・リスト」という素敵な作品をご存じの方もいっらしゃると思うが、これは彼の録音である。ぼくより年下なのに鷺宮時代の瀬川冬樹邸の音を聴いているという筋金入りのオーディオファイルでもある。前回、コンディションの優れないときに聴かせてしまった経緯があってその雪辱戦だから、かなりの緊張。音は、本当のところどう思われたか自信はないけれど、音楽そのものを楽しんでいただけたようだし、お帰りになってご自宅の装置を明け方まで聴いておられたそうで、なにがしかのインパクトがあったのかもしれない。また、装置トータルのノイズフロアの低さに注目していただいたのは、さすがプロの視点。夜間だったので、音量はそこそこに抑えたがそれでもピーク110dB/1mに近いレベルだった。最後にかけたわが家の定番、ミージアのピアノ伴奏ファドは極々控えめな音量にもかかわらず、声の深度と消え入る余韻を見事に再現していた。これが一番の出来だったのはやや複雑な心境・・・。 翌日は、わが家から徒歩5分に在住のりゅりゅさんをお招きして定点観測をしていただいた。昨日最後に聴いたミージアから始める。間髪を入れずピアノが良くなったとおっしゃる。3-4年のお付き合いになるが、彼の耳とストレートな物言いは信頼できる。アナログディスクで、EW&F、浅川マキ、セシル・テイラー、コットンクラブ・・・ほとんど節操のないセレクト(笑)日曜の午後だから音量は昨晩よりかなり上がっている。最後にご持参の爆裂ソフト2点(上原ひろみ、ブロンボ)、方々のお宅でユニットやらアンプやらを飛ばして楽しんでいるらしい。まったく・・・。あえてボリュームを上げてみた。このスピーカ、いや"Air's Edge One"の過去最大音量だ。初期の9Wのビームシングル管のときもQUAD303のときも当然ながらユニットの限界を見せることはなかった。現メリディアン557はその数倍のパワーをもっているから、アンプもなかなか限界をみせない。どこまで行けるか*試したくなったのだ。隣室の食器戸棚は扉が外れそうなほどの振動が来たし、TVの上の木彫りのクマちゃんは仰向けになって落下してしまった。ヘビー級の破壊力とフェザー級のフットワークを兼ね備えたような、猛烈にソリッドで俊敏なサウンド。ピーク120dB/1m**は明らかに超えている。しかしなんの破綻も起きなかった。鳴り止んだあとの静寂が妙に心地よい。音楽のではない"音の魂"というものがあると思った一瞬であった。 *=ちょうど良い機会だったので、エンクロージャーの耐震能力を試してみた。懸念していた数カ所の振動データを採取した。(って単に手で触っていただけだが・・・)予想以上に堅牢ではあったが一箇所のみ対策が必要かもしれない。どうするか悩み中・・・ **=わが家の装置の最大可能音圧は机上計算で124dB/1m/200W(片ch)である。ちなみにJBL D66000+マッキントッシュMC501/500Wも、ほぼ同等である。耐入力では到底敵わないが、微細レベルのリニアリティでは当方に歩がありそうに思える。べつに大きな音が出りゃいいってものではないが、ノイズフロアと最大音圧との幅は音楽再現力にとって極めて重要なスペックであることに変わりはない。 |

| 2007/04/27 |

|

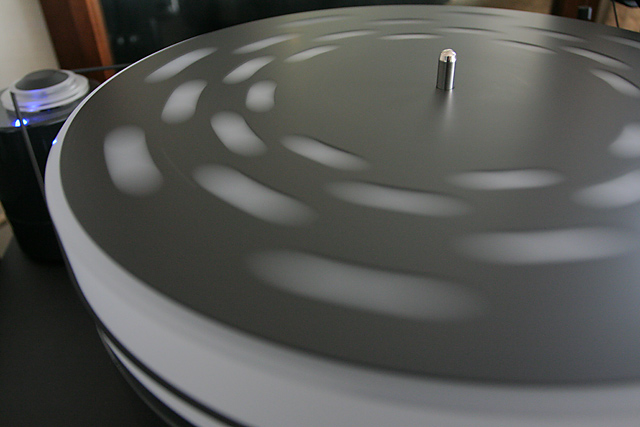

| 835 されど、マット ディスクマットが音に影響するのは薄々感じていたが、DENONのDP80を使いはじめた頃だから27年くらい前か。落語家柳家小三治さんの(いまは知らないけれど、かなりオーディオに凝っていた時期があったのだ)スエードのなめし革に軽くアイロンかけて円く切って、いままで使っていたゴムシートと入れ替えてこらんよ。びっくりするよ。という夕刊紙のコラムが気になった。で、さっそくトライしたのだが、順序を間違えて円く切ってからアイロンをかけたら、周辺が伸びてしまい使い物にならなかった(笑) レコードマットは、No.21のレコードプレイヤー論で書いたように、振動循環系に直列に入っているから、カンチレバーやトーンアーム素材の違いほどではないにせよ、同質の変化をもたらす。理屈でいえばディスク・ターンテーブル一体が好ましいわけだが、その場合、物性に由来する響きがどう乗るかが問題で、たいていは詰まった伸びの乏しい音になる。金属盤も過去にマイクロ純銅製から、テクニカのすり鉢状ディスク密着型などいろいろ試したが、みんなダメだった。ターンテーブル本体と金属盤の厳密な平面性が保たれなかったからだろう。点接触では逆効果だ。なわけで、いつも付属のゴムシートに戻ってしまう。また、センターに被せるスタビライザーにしても、それで良くなったと感じたことは一度もない。 Projectのアクリルターンテーブルはディスク直置きでもヘンな音は乗らないのだが、スリップ止めのスタビライザーが悪さをする。かといって付属の粗いフェルトシートは音が微妙にフォーカスしないし、ゴムマットもいまさら使いたくない。 そこで、評判のfo.Qの高分子制振ディスクマットを試してみた。 http://www.foq.jp/products/analog/rs912.html 穴あきの1mm厚と通常2mm厚がセットで適宜組み合わせて使えと説明書にある。 1:2mm+1mm NG デッドかつ余計な付帯音感知 2:2mmのみ NG デッドで音楽が弾まない傾向あり 3:1mmのみ GOOD! 音楽の起伏はこれがいちばん出る と、こんな印象だった。あくまでも我がRPM9.1における評価でしかない。念のため。3でもセンタースタビライザーを乗せると2に近い感じになる。 この素材はゴムのようなダルい感じにはならないが、元の響きを抑える傾向がある。0.7mm厚くらいを試してみたいものだ(笑) この状態で響きを殺さない傾向のフォノケーブルを選択すれば、アナログプレイヤーのチューニングはいちおう完了になると予想し、ベルデンの銅箔シールドインターコネクトを試しているところだ。やれやれ。 |

| 2007/04/25 |

|

| 834 オーディオの時代 その4 瀬川冬樹(中) 氏はインダストリアルデザインが本業であったが、何を手がけられたかということについては実はあまり公表されていない。もとより工業デザインは、多数のスタッフの共同作業の一環であり、外部のスタッフ名を明記することは稀だ。アドバイザー的立場で、多くの製品のデザインコンセプトの立案に関わっていたと思われるが、伝えられているものでは、スペックスのトーンアーム6120/6140、同じくオーディオクラフトのMC-300/3000シリーズ、ラックスのプレイヤーPD-441シリーズ、トリオのマルチチャンネルプリメインアンプ「サプリーム1」などがある。  いずれもシャープな明晰さを保ちながらマン・マシーンインタフェイスに優しさを滲ませていて、有機的な温もりを感じさせるものだった。氏のオーディオ機器におけるデザイン業績を網羅的に振り返る機会があれば、書き記された厖大なオーディオ評論にいっそうの輝きを与えるのではないかと思う。(瀬川氏のプロダクツデザインに関して情報があればお知らせいただけると嬉しいです。また、当方の記述に誤りがあればご指摘くださるようお願いいたします。) いずれもシャープな明晰さを保ちながらマン・マシーンインタフェイスに優しさを滲ませていて、有機的な温もりを感じさせるものだった。氏のオーディオ機器におけるデザイン業績を網羅的に振り返る機会があれば、書き記された厖大なオーディオ評論にいっそうの輝きを与えるのではないかと思う。(瀬川氏のプロダクツデザインに関して情報があればお知らせいただけると嬉しいです。また、当方の記述に誤りがあればご指摘くださるようお願いいたします。)ここで、わたくしが1999年にオーディオサイトを立ち上げたときの序文(現在はアップしていない)を引用させていただく。 優れたオーディオ評論は「文学」あるいは「芸術」であるとまず断定したいと思います。なぜなら表現芸術というものは、ある想いなり感動なりを次元を変えて表現することに他ならないから。音楽という時空間に依存する極めて抽象的で儚いふるまいを、言葉という具体的で強固で記憶の倉庫みたいなもので表現するって、本来なら不可能と言ってよいと思います。要するに文学者が苦しんでいる作業がすべて当てはまるんですね。 オーディオ評論家といわれる人たちも、その困難さを認識したうえで発言してくれるならもっと信頼されるのではないでしょうか。昔、ステレオサウンド誌上でオーソリティー訪問みたいな記事があって、瀬川冬樹さんが「あなたにとって音楽ってなんですか?」という根元的な問いかけに、しばらく間をとって「わからない・・」と答えたのが印象的でした。いまだに彼を越える「音→言葉」の表現者がいないのが残念です。 オーディオ技術は科学の産物でありながら、人間のメンタルな部分へどう訴え掛けるかという難しい役割をになっています。異論もあるでしょうが原音再生などありえないと考えれば、かならず変質が伴います。演奏者が出した、あるいは聴衆に伝えたかった音楽の内実をどう捉えるかで、その変質に対する評価は変わります。オーディオ評論はそれを的確に判断し言葉であらわす能力が必要ですが、それには音楽そのものへの自身のスタンスを予め表明しておく必要があるかもしれません。 (以上) 瀬川氏の文章は、エッセイ風のものでもコンポーネンツの紹介でも同じなのだが、ある存在や現象を表すのに、その過去(来歴)と未来(展望)がセットになって伝わってくる印象があるのだ。別の言い方をすると、現在は一定不変ではなく、脆く儚いものでありながら、如何ようにも変化できることを示唆している。これは氏がある機器にコメントをするときも、そのようなニュアンスを含んでいた。自己の来歴を明らかにしたうえで、どう感じたかを自身の感性で表現する。そういう手法に魅力を感じていた。わたくしもオーディオを語るのに"客観"だけではほとんど意味がないと今でも思っている。(以下、不定期でつづく) |

| 2007/04/23 |

|

| 833 kontrapunkt-aのその後とパッシブイコライジングの実験 kontrapunkt-aは8/40μmのファインライン・スタイラスだが、神経質な線の細さは感じなかった。ミディアムコンプライアンスなので、アームとのマッチングでより豊かな低域を期待したが、そうでもなかったのは残念。しかし、DL-103では得られない羽毛のような浮遊感は大いに魅力で、石原裕次郎・八代亜紀のお宝デュエットアルバムでは、彼女の初々しい色気に卒倒しそうだったし(笑) 浅川マキ「ブルースピリット・ブルース」 における萩原信義のアコースティックギターの鳴りは過去最高レベル。Shuks邸の浅川マキは実在感が壮絶だったけれど、こちらは存在感で負けていても空気感で若干上回るか・・・ ●改訂版パッシブイコライジング ウーファーとドライバの能率差を利用するハイ・ブーストイコライジングを実験してすでに3年が経過している。スーパーツイーターを好まないが、高域成分をより多く必要とする場合は有効な手法であると思う。実際のところ、元に戻すことは一度もなかった。 このハイ・ブースト回路はドライバのハイパスフィルタの後に組んでいたが、フィルタの前の信号(パワーアンプダイレクト)に対して行えば、より純度の高い、位相回転の少ない信号で高域端を増強出来るはず、と思いつき、ただちに実行してみた。 ただ、以前から述べているように、わたくしの場合、純度というものが絶対とは思っていないし、理屈がどうであれ結果の好ましい方を選ぶ。程よくこなれた味わいも捨てがたいから、今回の結果はたぶん思わしいものにはならないと想像した。やってみてダメなら戻すだけだし。 この回路は、ドライバ側からアンプをみると、通常の2次ハイパスフィルターとコンデンサ1個のバイパスから同時にパワーがやって来る。バイパス側を通過する帯域は高域端ではあるが、この部分は負荷インピーダンスが半分になる*ので、アンプの負担は大きくなる。パワーアンプに余裕がないとDレンジが狭くなる懸念もあるが、わが家の場合ここは余裕でクリヤだった。さらにユニットが16オームなのが幸いしている。 最終判断まで時間がかかるが、マイルスCBS時代の「E.P.S」から"Mood"を聴いた。思ったほど悪くない。というか、かなり凄い。もとよりALTEC 802D+511ホーンには15KHz以上の放射能力は皆無だから、10〜15KHzあたりの密度感の向上があれば吉とするところだが、のっけから尋常ではないミュートtpの凝縮力!マイルスのハイテンションが至近距離で伝わってきた。専用ツイターの振動板では再現不可能なエネルギーが確かにあると確信した。 *本来は負荷インピーダンスが下がらないように、抵抗(図Rx)をシリーズで挿入し、Cxの値を決定すべきなのだが、音質上のメリットがなかったので省略している。 |

| 2007/04/21 |

|

| 832 オーディオの時代 その3 瀬川冬樹(上) 1981年11月に瀬川冬樹さんは他界した。ソニー・フィリップス連合のDAD(デジタルオーディオディスク)の最終規格が決定するのは1982年に入ってからだから、デジタルオーディオの登場と入れ替わるように彼は世を去っていったと言えるかもしれない。 そのアナログ使いの名手が、FR社製のカートリッジトランクに収納された何点かのEMT XSD-15を、考え込みながらそして慈しむように取り出し、ショールーム備え付けのプレイヤーに取り付けた。目の前でみるトーンアームの調整、胸が高鳴るのを感じた。瀬川冬樹さんを見るのはこの日が3回目で、しかしそれが最後の邂逅になるとは思ってもいなかった。1977年か78年、新宿西口明宝ビルにあったサンスイショールームでのことだ。このときの様子は著作「虚構世界の狩人*」のなかの"JBL4350を鳴らした話"としてお書きになられている。ちなみに大幅な時間超過の最後に鳴らされたのは、なんとジェームス・ブラウンだった。これは本には書かれていない、ここだけの話し(笑) 最初にお会いしたのは、新宿小田急百貨店で催された全日本オーディオフェアの片隅に設けられたコンサルティングコーナーだった。年代はもはや定かではなくなっているが1966年くらいだったか。当時の小田急百貨店は高級オーディオに力を入れていて、マッキントッシュのC-22やARのフルシステムなんかを展示していた。ちょうどヤマギワの輸入品コーナーみたいな趣で、東京には他に銀座ヤマハと、意外なことに国立の国立楽器くらいが輸入製品を眺められる場所だったのだ。このフェア会場ではコンポーネンツの組み合わせ相談を受けていたようで、テーブルの上でメモというかスケッチのようなものを描きながら、時間をかけて丁寧に対応なさっていた。わたくしはというと、都立高校に受かったら、ステレオを買ってもらう約束を親から取り付けて、情報収集の一環でこのフェアに行ってみたものの、すでに著名だった評論家に相談なんて身の程知らずと思い、遠巻きに眺めていただけだった。 2回目は1971年、大学生になったわたくしは、地元府中の電気店の一角にあったオーディオコーナーでアルバイトをしていた。ある時、この店とオンキョーの共催でレコードコンサートがあり、その講師が瀬川さんだった。店番があるので調整過程を見ることはできなかったが、本番のキンテート・レアルのダイレクトカッティング・ディスクの再生は精緻でふくよかで、気品ある色香を感じさせるものだった。当時インプットされていた氏のイメージと完全に同期していて、あのサウンドはいまでも鮮明に記憶のなかにある。なにより、氏の綴る文章に絶対的な共感を持つに至ったのは、これがあったからだ。(不定期でつづく) *虚構世界の狩人は"audio sharing"サイトの"people"メニューから全文を読むことができます。Mさんにあらためて感謝! http://www.audiosharing.com/ |