| 2007/06/11 |

|

| 847 続・耐震補強工事とウルトラ・ハイエンド・オーディオ体験記 Air's Edge Oneストーリーを中断してこの2日間の近況報告。 前回のフロントボードの補強の結果に味をしめて、背面側(低音ホーンの後面)の強度アップにトライした。ここはALTEC 515Bの強靱な放射をもろに受けるところなので、もともとX形状の木組み補強桟があるのだが、さらに鉄製L型アングルを寄り添わせることで鳴きを半減させる意図。根絶ではなくて半減というところがミソなのだが・・・。前回と同じくアングルの固有音を避けるため硬化タイプの接着剤を多量に用いている。前回のフロントパネルより大きな450×45×45mmのアングルを片chで4本使っている。 結果は・・・大音量対策の一環であったはずが、ホーンの放射ロスが低減したため、低域端のレスポンスが向上し、床や壁、家具の共振が顕著になってしまった。ローレンジがかなり拡張されたように聞こえる。ドライバ側のハイブーストの設定を再調整する必要も出てきた。いずれにしても、いままでどおりの大音量リスニングは厳しい状況になった。つくづくオーディオは難しいものだと今回も思った(笑)。対して、微細音のリニアリティはどの音量域でも大幅に向上し、いままでいかに多くの付帯音を聴いていたのかと唖然とする。背景が一段と深くなり、埋もれていた様々な動きが見えるようになったと言えばいいのか。じつは補強のレベルはこれでも40%くらいに止めている。この先を行うかどうか、数ヶ月のスパンで観察する予定だ。 ・ エンクロージャーの無共振方向の最先端はYGアコースティクス社の一連の製品ではないかと、かねてより思っていたところ、幸運にも同社のフラッグシップ機を導入なさっているビーグルさんのお宅に伺う機会を得た。詳しくはお誘いいただいたジローさんのブログを参照していただきたいが、とにかく驚嘆のリスニングルームで、階下の電源室の尋常ならざる布陣はもとより、無数のケーブル類の扱いに言いようのない美学を感じてしまったほどだ。 音は・・・正確無比なスケール再現性、破綻のいっさいないスペクトラムバランス、緻密で揺るぎない分解能力・・・要は聴き手の意識に的確に寄り添える最高の道具がそこにあるということに尽きる。加えて、こんなハイデンシティ・プロダクツを神経質な雰囲気を一切出さずに日常空間に設置するビーグルさんのセンス、これにも参った。 しかし、軍事用の超硬アルミ合金のエンクロージャー・・・モノの限度というものを知った日でもあった。 ビーグルさんのブログ「はなはなはなこ 」 http://blogs.yahoo.co.jp/hanahanahanako ジローさんの不定期日記 http://www.studioadept.com/jirou_nikki/ |

| 2007/06/08 |

| 846 Air's Edge Oneストーリー 中 ところが、まったく鳴らない代物だった。低域の制動が効かないとか高域が明るすぎるとかは当面は許すとしても、声が不明瞭。これは致命的で、Voice of Theaterの系譜に繋がらない。ローレベルの階調云々は10年早いって感じ。うちのカミさんはフィリップス(AD9710/M)に戻せと宣う。 とかくフロントホーンはF特が暴れるからと、パラメトリックEQを入れたり、低域をソリッドステートアンプにしたマルチドライブを試みたり・・・しかし、どれも決定打にはならなかった。一時は解体して箱は燃やしてしまおうと真剣に考えた。思いとどまったのは、その重さである(笑) で、初心に戻ってエンクロージャーの補強を行い、ウーファーマグネットの再着磁、ネットワークの再設計・・・さらに金属ホーンの支持方法を試行錯誤し、3ポイント接地のフローティングという例のない手法にたどり着いた。なんとか音楽に入り込めるようになったのは、つい4、5年前である。その頃にはパラメトリックEQもバイアンプも止めて元のシングルアンプに戻っていた。 ステレオサウンドの「レコード演奏家」の取材を受けたのはちょうどこの頃である。タイミングとしては良い時期だったと思う。この以前も以後も、はっきり言ってイマイチだった。菅野氏との対話の最後にぼくはこんなことを言った。「できれば漂うような浮遊感も出したい。いまの音ではフランス近代は無理だから・・・」それを受けて氏はこう述べて記事は終わっている。「・・・とすれば、あなたはそういう装置を選ぶのじゃないですか。でも、そうはしなかった・・・」と。 自作機器は端的にいうと、持てる技術と資金と時間のせめぎ合いだ。もちろん出したい音のイメージはある。構造や回路やパーツを選ぶ基準はまさにそこにある。しかしそれがストレートに最終的なサウンドに結びつくことは少ない。多くの場合、テイストの違いより、正しいと思うものに意識が向かうから。というと自信たっぷりに聞こえるかもしれないけれど、そうではないのだ。不安だから、とりあえず間違っていないと思われる部分で攻める。その際、テイストは眼中にはない。 あるときRogers LS3/5A用に求めたQUAD303を面白半分に繋いでみて、音の立ち方に驚いた。音楽のダイナミズムや強靱なフォースを想像以上に表現している。これで粒子の粗さがなんとかなれば・・・ここがオーディオ沼の入り口だったのかもしれない。(つづく) |

| 2007/06/07 |

|

| 845 Air's Edge Oneストーリー 前 12年前にALTECのユニットを使ったスピーカーシステムを計画したとき、頭にあったのは604デュプレックスである。これはかのジェームス・B・ランシング氏が開発した515ウーファーと802ドライバーを合体させたものだ。1945年のことである。 この初代機は残念ながら聴いたことはないが、クロスオーバーを1KHzに下げた604Bをエルタスの店頭で聴いたことがある。床に転がした裸のままのユニットだったが、女性ヴォーカルの濃密な色香にコロッと逝ってしまった。これで石川さゆりの「おんな港町」を聴きたいと心底思ったものだ。(註:この曲は八代亜紀のカバーであるが、さゆりちゃんの方が数段勝っているように思える。) ところがこの604B、あまり綺麗とはいえないコンディションにも関わらず、値付けが高い! ジュピターオーディオにはキズひとつない新同品?があったがさらに高価でペアで50万くらいしていた。貧乏性なわたくしは、それだったら515と802を買ったほうが安いじゃんと迂闊にも思ったものだ。 というわけで、何軒かのヴィンテージショップ巡りをして、たいていは店主の唯我独尊的キャラに辟易としたわけだが(笑)515Bと802D+511ホーンを購入した。ご存じのようにALTECの正規組み合わせには、このセットは存在しない。515は288ドライバーと相場が決まっているし、802は803ウーファーもしくは416という具合だ。しかし、あたまの中は604だから一向に気にはしなかった。 その後のエンクロージャー製作の模様は雑誌MJにも書いたが、要はJBLパラゴンの作法を一部借りて、604の拡大解釈版を意図したわけだ。ちなみに515Bと802Dの組み合わせは1957年に発表された604Dデュプレックスそのものということになる。 当初目指したのは、ナローながら機敏でタイトな音だった。パワーアンプは自作の6V6ドライブのWE350Aシングルだったから、大音量域は想定外。ひたすらローレベルの階調を重視していた。(つづく) |

| 2007/06/03 |

|

| 844 耐震補強工事 先週のオフ会はこの後にすべきだったと後悔している。今日、No.36で問題になった大音量時の共振対策を施した。ウッドベースの開放弦もグランドピアノの左手のアタックも曖昧な付帯音が激減し、本来のフォースを示しているように思える。楽音と空間の響きの分離具合は、半世紀前のユニットから出ているとは信じられないレベル。 写真:ウーファーユニットのメンテナンスとバスレフポートを兼ねたフロントパネルの背面。元からあった木製の補強桟を両側から鉄製L型アングルで挟む。中間の木質と多量に用いたボンドK120が金属の共鳴をダンプするはず。重量付加を最低限に強度アップを図る手法だ。 |

| 2007/05/30 |

|

| 843 東京めたりっく通信を覚えていますか? 99年の暮れごろだったか、電話線に重畳するDSL技術が実用化され 加入者を募っていたので、すぐに申し込んだ。 当初は1Mで、それでも非常に高速で驚いたものだが、すぐに8Mの超高速タイプが発表され、露払い的被験者(笑)になってしまった。これがとんでもないシロモノで2日くらい不通なんてこともあったが、ようやく安定したころ、ソフトバンクに吸収されてしまう。このヤフーBBのADSLはめたりっく通信の8Mをそのまま踏襲したものだった。 メアドが変わらなければ移行も仕方ないと思ったのだが、そうはさせないという非情な態度。 なにしろ、めたりっくのメアドはカッコ良かったのだ。 studio@xdsl.ne.jp これが使えないでヤフーなんてイヤなこった(笑) この写真の2048pxサイズはこちらから http://blog.goo.ne.jp/gencyo/e/0702f99abaf59e9a0f5744d69608d058 |

| 2007/05/28 |

|

| 842 力の在処 アナログvsデジタルから 土曜日にミニオフを行った。今回集まっていただいた方々は偶然にもアナログ使いの達人ばかりで、以前だったらこういうシチュエーションではLPは遠慮するところだ(笑) それなのに延々9時間ちかくお皿を回し続け、いまさらながらアナログディスクとCDの音の違いを感じた。優劣をつけたいわけではないし、ある意味で不毛な比較には違いない。ただ、根元的な、いわばエネルギーの在処に由来するものと思ったのだ。クオリティとかバランスとかの問題ではない。 その1:低域は圧倒的にCDが優れている。500万円クラスのアナログプレイヤーを巧く使いこなせばどうなるか、経験がないので分からないが、一般クラスで言えばエネルギーの持続感はCDにアドバンテージがある。 その2:S/Nとダイナミックレンジ感(←感、というところがミソだ)はアナログの方が優秀だと思う。へんな言い方だけど、音量とエネルギーが比例、調和するのがアナログの長所かもしれない。デジタルは基本的に同じ力感(テンション)のなかで音圧だけが変化する気がする。そりゃ、500万円クラスのCDプレイヤーを巧く使いこなせばどうなるか。逆転するかもしれない。 その3:粒状感。これは一長一短でアナログの粒子は丸くてサイズが様々。エッジはシャープ。CDはしいて言うと敷き詰めた四角いタイルを均等にぼかしたような滑らかさ。小音量ではCDの方がエネルギーのある分、有利かもしれないが、大音量域では作為感が付きまとう。 一般的なDAコンバータのアナログ変換では、瞬間(点)の電流値をコンデンサで掃印して次のポイントまで持続させる。これがエネルギーの源で、電源がしっかりしていれば外乱は少ない。対してアナログディスクでは、ターンテーブルの回転力といういわば直流エネルギーから、機械的な弾性(中点に戻る力)を介して交流エネルギーを取りだしている。これは微小レベルになるほど外乱の影響を受ける。ただ、これが悪いことと単純に言えない面もある。このあたりにデジタルとアナログの差がでるような気がしているのだが・・・いやぁ、週明け早々屁理屈っぽい話しをしてしまった。異論反論大歓迎(笑) 写真:箱根ラリック美術館にて。展示ケースが展示ケースに入っていた。 |

| 2007/05/25 |

|

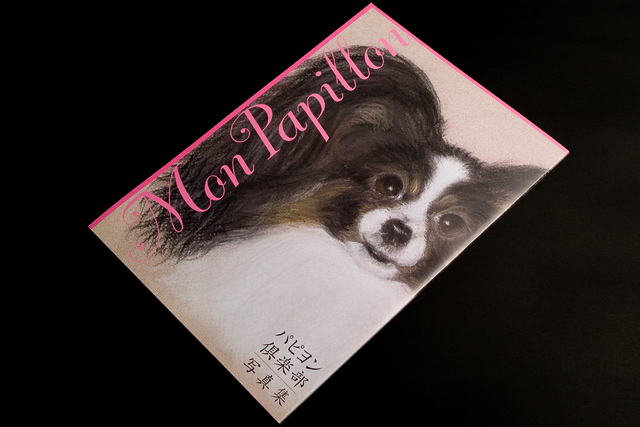

| 841 メーリングリスト インターネットに繋げるようになったのはSo-netの地元局がようやく出来たころだから1996年か。そう、あの頃は市内に接続ポイントがないと経済的な実用性がなかったのだ。 メーリングリストという言葉を聞いたのはそのしばらく後だ。妻が「パピヨン倶楽部」という犬のMLに参加した。メールアドレスのリストに、なんの意味があるのかと訝しく思ったら、メンバー全員にメールが行き交って非常な盛り上がりを見せていた。ここは日本ではかなり早い段階で立ち上がったMLだろう。サーバーは初台のアップルジャパンのなかにあったと伝え聞いた。そういえば、この時代のインターネット利用者の半数はMacユーザーだったのだ。そのうち、住居の近い人たちが集まってオフ会を催すようになり、ぼくも野川公園や小金井公園にお供したが、同じ犬種を引きつれて多くの人間が集まるのはとても不気味な風情だった(笑)オーディオのオフ会も端からみたらそれはそれは怪しいものに違いない。 あるとき、この「パピヨン倶楽部」で写真集を作ろうという話しが持ち上がり、メンバーの中だけであっという間に制作スタッフが揃ってしまった。表紙のイラストレーター、ヴィジュアルを考えるデザイナー(不肖、わたくしである)そしてページレイアウトと進行を受け持つプランナー。写真データはメール添付がメインだったし、校正チェックがPDFってところが凄い! 数年後の業界のフローを完全に先取りしていた。 オーディオのメーリングリストも随分多く参加させてもらった。現在でも4つは活動中だけど、ひところの活気はない。話題が出尽くしてしまったのか、こういう仕掛けに飽きたのか。パピヨン倶楽部も写真集を出したころがピークで、いまは分散化してよりクローズドな交流に戻っていった。この写真集を見ていると、ネット黎明期のオープンな活気というものについ思いがいってしまう。 |