| 2007/07/06 |

|

| 855 Air's Edge ver1.1 Air's Edge Oneストーリー完結編にかえて 前回、オーディオ沼の入り口に立ってしまったという話しだったが、考えてみたらその後の状況はこの幻聴日記1&2に逐次書いているので省略。音楽を聴くためのオーディオというスタンスを何十年もかけて定着させたにもかかわらず、音そのもの、あるいはオーディオ的快感にこころ惑わされたということかもしれない。 いまから3年ほど前、輸入オーディオショーで聴いたFMアコースティック社の「インスピレーションシステム」にぞっこんになった自分がいる。このコンプリートシステムはあまり評判にならなかったが、並み居るハイエンドプロダクツの頂点に立つくらいのインパクトがあった。特に低域のうねるような高揚感、さらには楽音と空間音のブレンドの妙。これには大いなる示唆を受けた。厚かましくも、このイメージを取り入れたいと思った。その思いはいまも継続中で今回のSPエンクロージャー耐震補強工事にしてもその一環と言えなくはない。 ことの発端は、ウーファーに0.45ミリ銅線88本撚りなんていう非常識なケーブルを繋いだときからだ。無限遠にフォーカスしたようなそのサウンドに戸惑いながらも、その可能性に賭けてみたいと思った。その無限遠を目前に引き寄せるプロセスが今回の補強工事だったのかもしれない。結局のところネットワークの大幅変更まで強いられたが、結果はまったく別物のスピーカーに変貌した。なので、ネーミングをAir's Edge ver1.1に変更(笑) しかしながら、オーディオが難しいのは、それがトータルのサウンドにリニアに貢献しないことだ。いま様々な問題点が浮かび上がっている。これらはいずれ駆逐出来るはずだが、また新たな問題が出てくるのは必須だ。いったい、いつまでこんなことが続くのか・・・。 |

| 2007/07/04 |

|

| 854 国内盤正統オーディオ"新次元"・・・ http://pureaudio.exblog.jp/ 既存オーディオ=旧次元で、自分(たち)のやってるオーディオは新次元なんだと。非常に分かりやすい構図。 まあ、長年オーディオなんかを突き詰めていると自分は最高って思わにゃやってられんしねえ。よく解ります。 ただ、わたくしには、この方のお書きになっていることの意味がさっぱり解りません。日本製のディスクはフラットで欧米のやつはハイ落ちって、それは基準をどこに持っているかで変わりますわな。欧米フラットで日本ハイ上がりと意味は同じかと・・・ で、最近は位相問題を集中的に取り上げてますが、 「フルレンジ一発で完全に位相が合っていて低音から高音まであらゆる音が左右の振動板を結んだ線上から聴こえる。」 これ拙くないっすかねぇ。でもリファレンスソフトが「ミーツ・ザ・リズムセクション」か。なんか判るような気が・・・ あっ、べつに非難じゃありませんので、悪しからず。というか今度は何書いてるだろうって気になって仕方がない。 |

| 2007/06/29 |

|

| 853 時代 スイング・ジャーナル1972年10月号のディスク・レビューのいち見開き。吉祥寺アウトバックでは、いつ訪れてもこの2枚が掛かっていたなあ。スピーカーはALTEC 211システムで、あり得ないほど巨大な音像。しかしオーディオ的快感も比類ないものだった。その後、マッキンXRT20になり、最後はシーメンスのオイロダイン・・・。ポリシーなんてものはくそくらえってか(笑) ところで、わが家のスピーカーの耐震補強だけど、接着剤が完全硬化したいまになって、あれは失敗だったと悟る。ホーンの設置方法でなんとか繕っているが、本質的な解決手法とはほど遠い。箱の鳴きを低減することは本来的には間違っていないと思うのだが、システム全体としてのバランスを欠いてしまった、ということだ。当分は人様にお聴かせすることもないだろうし、茨の道を時間をかけて歩むしかないだろう。 |

| 2007/06/27 |

|

| 852 集団依存 いまの日本の行き方に疑問を持つ人は多いが、そうでない人もいる。しかし、いちばんの問題は疑念を抱きつつもそのことを内に秘めてしまう人たちの存在ではないだろうか。 いつだったかのTV番組で、数人の見知らぬ人どうしをビルの会議室に入れて、そのうちに火災報知器が鳴る、という非常事態時の挙動リポートがあった。その後、サイレンの音も聞こえてくる。ついにはドアの隙間から煙が入ってくる。しかし、誰も動かないのだ。これには驚いた。お互いの反応を伺いながらも様子見モード。ひとりだけだったら自己判断でなにがしかの行動を取るのだろうが、みんな集団依存体質になってしまう。 いまの日本って、ドアの隙間から煙が入ってきている状況だと思う。 集団依存が恐いのは、それが組織としてのヒエラルキーを持ったときだ。オウム真理教の例を出すまでもなく、とんでもないことが日常的に行われ、そこでは個人の判断力が限りなくゼロになる。良いことも悪いことも突出した行動が出来なくなる。 その点、自衛隊はじつに日本的な役所組織だから、なにも起きないことを願っているひとたちで上から下まで埋まっている。これって、幸いなことなのかどうか・・・ |

| 2007/06/26 |

|

| 851 音楽もオーディオも大事なんですが・・・ どうもそれどころではない状況。 もう日本は立ちゆかなくなっていると思う。 腐敗しきった政治家と官僚。かれらは自己保身だけだ。 役人も警察も仕事したくないらしい。 裁判所もなぁ・・・・・どこが三権分立なんじゃ(怒) 日本の借金850兆円はいったいどうなるのか。 公的年金も記載漏れといった事務手続き問題も重要ではあるけど、集めた厖大な資金がいまどのようになっているか、この不安は大きい。 無計画な資金運用と保養施設運営、上層部の法外な退職金なんかで相当目減りしているはず。 さらに、マスコミは輪を掛けて情けない。 偽牛肉やらコムスンやらNOVAみたいな政府の目眩まし爆弾に無防備に被弾してるようにしか見えない。 ・・・てなことをホザいても何も変わらないのが歯がゆい。かといってクーデター起こす勇気もない。 なわけで、選挙は、いち市民の有効なカードのはずと思って欠かさずに投票しているけど、いつも愚衆にやられますな(笑) とくにS価学会員・・・・・あれ、なんとかならんのかぁぁぁ。 |

| 2007/06/25 |

|

| 850 "感動"について 感じてこころ動くことが"感動"だ。盤石の自己なんてものはあるはずもないから、なにがしかの影響を受ければ、自分の立ち位置は変わってくる。緩いインパクトであれば、以前の定位置に戻るかもしれないが、その場所を忘れるほどの影響を受けてみたい。しかし、この歳になると難しい・・・笑。 音楽の感動は"忘我"あるいは"エクスタシー"と同義だ。過去の経験から考えると3年に一回。・・・あと7、8回か。オーディオなんかに気を取られていてはイカンかも。 写真:高幡不動尊にて http://www.vvvvv.net/film/topics.cgi |

| 2007/06/21 |

| 849 Air's Edge One 耐震補強工事 近況報告 12時間硬化型の接着剤でもほぼ固まったと思われる感触まで10日かかった。音は接着剤の硬化具合に連動して面白いように変化した。で、どうなったかというと・・・失敗だぁぁぁと思った。2日目は見事な音だった。井上陽水の"少年時代"が入っているアルバムは、リッチでヴィヴィットで声と楽器のパースペクティブも完璧だった。これ以上望むものはなにもない。ここで止まって欲しかった(笑) それが徐々に硬く解れないサウンドに変化していった。 しかし、グランドピアノやウッドベースのサスティーンは当社比で過去最高レベルに達しているので、補強による低域の硬さではないと判断した。たぶんウーファー帯域の問題ではなく、ハイ側ドライバーとの不連続感だろう。いままでは、エネルギー感はあるもののやや曖昧さのある低域に対して、硬質で濃い味付けのドライバーでバランスがとれていたのではないか。とすれば、補強工事でモヤが晴れた低域に相応しい素直な高域が求められるはずだ。 というわけで、対策可能範囲を探ってみると、まず金属ホーンの設置に目が行く。過去に実践して芳しくなかった対策の幾つかを再び試してみた。3点フローティングのうちメインのドライバー近傍の1点は裏板に直結しているから、補強工事で強度が増したことで振動モードが変化しているはずだ。このポイントは比較的リジットに接しているのだが、ここを対策してみた。詳しくは書かないけれど、よりフローティング度を増す設置方法に変更してみた。物理的な損失が多くなる手法と言えなくもないので、よりダイレクト感を増した低域と合うかどうか・・・ 結果は、2時間聴いただけなので判断は保留中だが、菊池雅章の"LOVE SONGS" は過去最高レベルのピアノサウンドになっている。しなやかなテープヒスノイズの上に菊池の唸り声があって、そこにピアノの強靱なアタックとテンションを持続するサスティーンという図式が目で見ているように展開している、という感じ。 さらに、ちあきなおみの"霧笛"を聴く。冒頭の教会のオルガンの空気感が激変している。空気が澄みきったような変化。ギターの前弾き、これは以前より輪郭が細くなり低弦はより深さを増している。で、彼女・・・いやぁ、驚いた。悲しい結末を予想させない平静を装う企み。こんなものまで忍ばせていたのか。参ったな(笑) |

| 2007/06/15 |

|

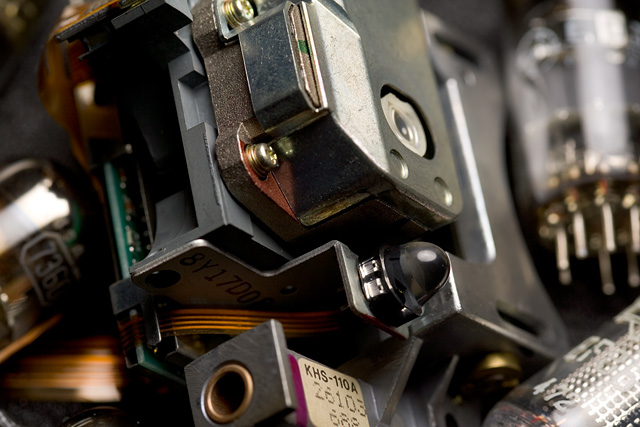

| 848 SONY MDP999が凄い・・・ 長岡さん推薦のLD/CDプレイヤー、SONY MDP999。ジブラルタルシャーシーに特厚の金属プレートで重量30Kgオーバー。12インチのLDを高速で回すには、これくらいの重さが必要ってことか。最近は使う機会がほとんど無かったのだが、昨日、スピーカーの角度調整をやったので、トレイを動かしてテストした。なんとトレイの左端からスピーカーまで5ミリ ←いったいどんなセッティングなんじゃ! ついでだからとCDを掛けてみてビックリ! こんないい音だったっけ。スピーカー耐震補強工事の影響しか考えられない。常用のLHH-300Bと較べると、色はやや浅いが、広大な音場感と凝縮した音像。ニュアンスもあざとさのない品があるし、ひたひたと迫り来る静寂感はまるでdcsのよう。←これはオーバー。音の雰囲気はわが家のアナログに近いやや辛口傾向。 ドライブモータはLD/CDで別のものだけど、ピックアップは兼用。LDの強大なサーボに耐えられる電源がCDに有利ってことがあるのか。しばらくは、これで聴いてみよう。いやぁ、ピックアップを交換しておいて良かった。そういえばピックアップ交換してからCD掛けたことあったかしら(笑) 写真はMDP999のピックアップアセンブル。DVDなんかとはモノが違う。 |