| 2007/08/28 |

| 881 予告なき改良??? お気付きかもしれないが、写真サイズが当初の左右640pxから1024pxへ大きくしたものが混じっている。実はそのための布石は1か月ほど前に溯る。レイアウトをセンター揃えから左揃えに変更し、さらに大サイズの画像に対応すべくCGIを書き換えている。 当初、幻聴日記3ではテキストを主体にして写真はサブという関係を狙っていた。そのため写真主体の"like a film"という並列サイトを構築したのだが、どうも写真サイトは難しい(笑) 日々追加する形式と写真といういわば完結したフレームとの相性の問題か、はたまた、わたくしの未熟さに起因するのか、たぶん後者であって、そういえば最強の写真サイトのつもりで立ち上げた"an ordinary spectacle"も後が続いていない。まったく・・・でも止めたわけではないので、お見捨てなきよう。 という次第で幻聴日記3も、大騒ぎしたわりに成果を見出せず、以前のようにテキストと写真どちらが主体ということはなく、そのときの都合で変幻自在、いいかえれば緩く気楽に行くことに決めた。 |

| 2007/08/28 |

|

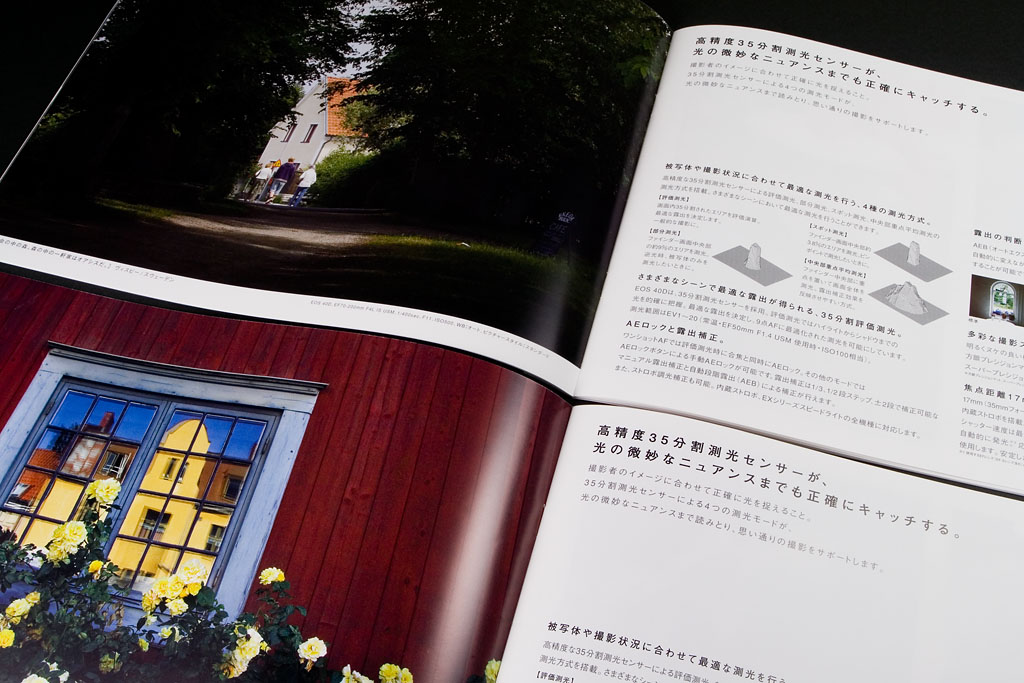

| 880 混迷のデジタル一眼選び EOS-40Dは事前の予想が外れて10Mpxだったが、それ以外はかなりハイレベルな仕上がりだ。現行レンズの分解能力等を勘案するとモノ撮りには35mmフルサイズよりAPS-CもしくはAPS-Hが相応しいというのが、わたくしの3年間の経験からの結論だ。 というわけで40Dを予約した途端に、ニコンから凄いスペックのD300/D3が発表された。ただ、これは3か月後の発売ということで開発途上のモデルだ。現時点ではサンプル画像さえ存在しないし、過去の例をあげるまでもなく年内発売がぎりぎりといったところだろう。いずれにせよ数字が先行するような議論は何ごとによらず疑うことにしているし、92万画素液晶などという表示(実質はVGAの31万画素)にニコンのあせりを感じるのはわたしだけだろうか? 40Dの実機を触った印象は非常に良い。特にライブビュー。この10倍拡大&露出シミュレーションモードは絶大なものがあって、PCリモート表示を併用すればモノ撮りのワークフローは新たな段階に入ると思う。問題はデジックIIIの色の浅さだ。D60にみられた濃厚色は過去のものとしても、10D--20D--30Dと徐々に色の力を失ってきているように思えてならない。カタログの画像は十分に濃いが、あてにはならない。 そういえば、2秒セルフが追加されたがミラーアップは別途に設定しなければならないようだ。ペンタックスのように連携動作すると便利なのに・・・ 写真:EOS-40DのA4版40ページカタログは写真を差し替えて2種類発行されている。 |

| 2007/08/28 |

|

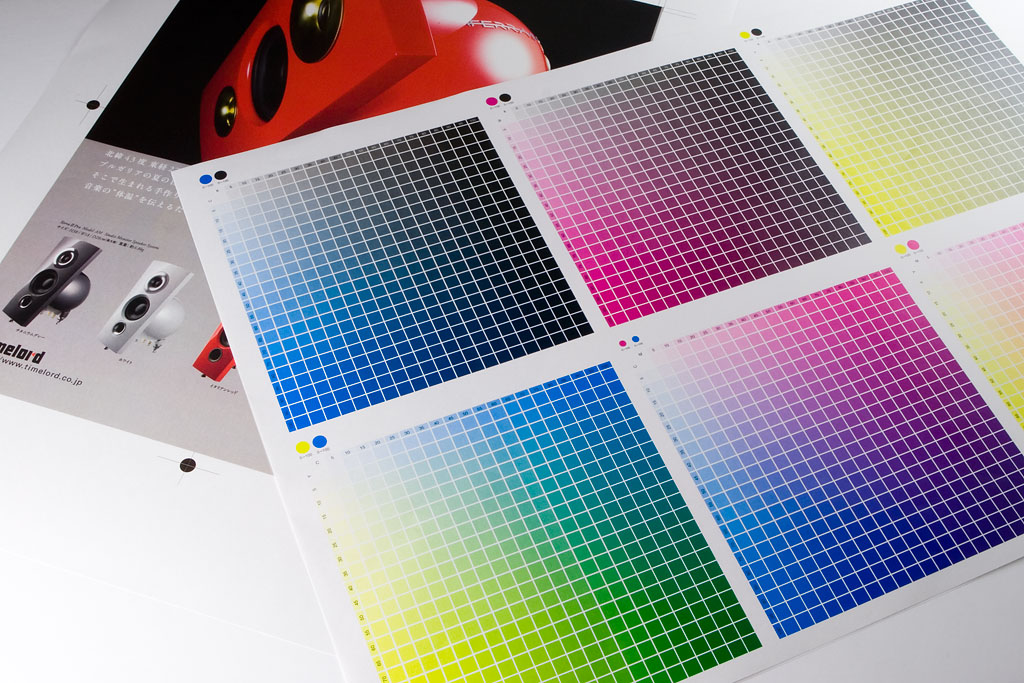

| 879 絶対値 新しく導入したカラーレーザープリンタで難関の5%ステップのチャートを出力した。普通紙にも関わらず商業印刷レベルをクリアしている。これは減算混合のCMYK値であるから、デジタルカメラで撮影する場合、AdobeRGBモードで撮ったところで絶対的な色価は記録できない。では相対的な関連が合っているかというとC+Mの濃い部分(手前の右下)などはリニアに変化しない。sRGBに変換しているからいっそう顕著だ。モニター鑑賞にはそれに特化した手法が必要というあたりまえの結論。ちなみにこの撮影は複写用のライティングではないので、光源の反射が若干混じっているから参考にもならないが・・・ |

| 2007/08/14 |

| 878 三遊亭円朝「真景累ヶ淵」(改訂) 中田秀夫監督の最新作「怪談」を見たら、原作を読みたくなり図書館で岩波文庫版を借りてきた。 円朝の原作とはいえ、ご自身の高座の速記本であって小説ではない。「宗悦殺し」「深見新五郎」「豊志賀の死」「お久殺し」「お累の婚礼」「勘蔵の死」「お累の自害」「聖天山(しょうてんやま)」などの各段を単独で高座にかけていたのだから、読むほうにもそれなりの配慮がないと緩慢に感じたり、流れが途切れたりする印象を持つだろう。 真景は"神経"に通じると冒頭のまくらで円朝自身が語っているように、中世・近世の怪談とは趣が違う。円朝は明治33年に62歳で没したから、江戸と明治を跨ぐ、いわば和に洋が浸食していく時代背景のなかで芸を育んだ人だ。理性というものがコアにあるから、荒唐無稽なストーリーが「因縁による幻視」というキーワードで見事に繋がる。 そういう意味で、映画「怪談」は黒木瞳演じる豊志賀とその周辺を描くことで大半を使い切ってしまうが、巧く綺麗に映像化したものだと思う。願わくば、綺麗さを抑えて、澱のような猥雑な堆積を感じさせればさらに怖い作品になったと思うが・・・ ・ 落語はそれこそ小学生のころから好きで寄席へも通ったが、高座でこの演目を聴いたことはなかった。昭和の名人三遊亭圓生の「圓生百席」では真景累ヶ淵だけでCD8枚にも渡る大作であるが、それでも完全版ではない。1枚50分として6.67時間。こんなものが通しで高座にかかることはまずあり得ないし、相応しい噺家が現存するのかどうか・・・。ちなみに岩波文庫版の見開き2ページをそれらしく朗読してみたところ、平均150秒。計算するとトータル9.5時間になりそうだ(笑) 虚構を全面に出しながら、演じる中身はリアルという意味で、落語というものは写真にもオーディオにも通じるのだと、あらためて思った。 |

| 2007/08/13 |

|

| 877 音の敏感力が・・・ 先週末、音楽鑑賞オフ会を行った。夏休みの真っ只中、それも直前告知だったため、数名の方々から「もう予定入ってるから・・・」とご連絡いただいたが、それでも3名の熱き音楽愛好家のご参加をいただき、あらためて感謝申しあげたい。 じつはその前日に、エアコンの下で口を開けて小一時間ウタタ寝をしたせいで風邪をひいてしまい、咳を堪えるのに必死でほとんど喋れない、という情けない状況。お招きしながらほんとに申し訳なかった。さらにマズイことに、耳に膜が二重に張られた感じで肝心の音がよく聴こえないのだ。味見しないで料理を出すシェフがあっていいのだろうか(笑) 基本的にオーディオの音を聴くためのオフ会はやらない。べつにオーディオファイルを揶揄しているわけではなく、当方の装置が世間のハイクオリティオーディオの表現する世界に達していないからで、さらに言えば、機械の格の違いによる変化量にプライオリティを置かないという"ひねくれ者"だという事情もある。 わが家のオーディオ機器は音量調節以外に操作する部分がない。機器の絶対的クオリティが"そこそこ"ということは、音楽ソフトのポテンシャルを引き出すための操縦はボリュームしかないわけで、この点はかなりシビアに対処しているつもりだ。が、耳がこんなではそれもままならない。ところが隣室の妻に尋ねると、けっこうイイ音が出ていると言う。まったくオーディオは不思議なものだ。ちなみに今回の音楽鑑賞会の締めは"ラブ・サイケデリコ"の「I will be with you」信じがたいほどグッと来たんだが、これって鈍感力のなせる技か? 付録: いい機会だから、耳*の状況が芳しくないときに、どのように聞こえるか観察していた。まったくホスト失格であるが・・・ 顕著だったのは微少音量域の追従性が損なわれていることだ。ニュアンス**が聞き取れていない。不感レベルが嵩上げされた状況といえばよいのか。音圧として感知できてもあるべき変化に聴感がついていかない。 *耳の性能とは鼓膜とそれに付随する機構一式と脳における聴感覚ソフトウエアの総合性能だから、耳の機構が劣化したからといって聴力そのものがリニアに劣化するわけではない。しかし、限界をこえればソフトで補償できないという事例かもしれない。 **個人的に装置のチューニングでよく使うのはヴォーカルのような人間の聴覚に敏感な部分の変化を聴き取ることだ。ローズマリー・クルーニーの「Don't Explain」のなかのあるコトバに注目する。"Quiet Night"とか"Lipstick"あたりの波形の皺とか滲みかたに意識をフォーカスさせるのだ。スピーカーを別のモノに変えても変化は少ないのに、入力系、とくにターンテーブルのクオーツロックのオンオフなどで表情が激変したりする。不思議というわけでもないが・・・ |

| 2007/08/10 |

| 876 テロリストか? さきほど、新宿駅西口地下広場を歩いていたわけだが 20メートルくらい向こうにいた警察官がこちらへ向かってきた。 そいつ、顔の筋肉だけはにこやかに、でも鋭い視線を外すことはなかった。 警官「このあたりの警戒を行っています。 お忙しいところ恐縮ですが、バッグの中身を見させてもらえますか」 「ありゃ、怪しそうですか?」わたし 警官「いえいえ、みなさんにご協力いただいております」 ・・・って何十人もパスしておいて、よく言うぜ。 むかしだったら、警察官の証明を見せろ、だの なぜ、あんたにプライバシーを委ねなきゃならんのか、だの 小一時間は揉めたシチュエーションだが 年の甲というか、時間がもったいないから 言われるままに応じてしまった。 けっこう、細かく見るんだよね、これが。 警官「工具などはありませんか?」 ・・・今日はもってないけど、 レンチセットは良く持ち歩くし、昨日は札束3束入っていたし(爆) きっと、どこか別のところへ連れていかれて事情を聞かれるケースだよね、ありゃ。 ってなわけで、時間にして2分弱か。 やはり、風体が怪しいのか? 黒Tシャツ、スーパースリムジーンズ+サスペンダーでメガネは鎖付き、 Samsoniteの小型カメラカバン、そんなに怪しくはないはず。 警官「ご協力、ありがとうございました」 なぜか、言いようのない快感が襲ってきた。 ・・・「ジャッカルの日」の主人公みたいに思われたんじゃないだろうか。 あっ、やっぱり暑さで狂ったみたいだ・・・ |

| 2007/08/08 |

|

| 875 猛暑お見舞い申しあげます |

| 2007/08/06 |

|

| 874 阿久悠「ざんげの値打ちもない」 彼の作品でいちばん印象深く、かつ好きな詞だ。北原ミレイのデビュー作でもあるが、3番の「細いナイフを光らせて」の一節は21歳だった彼女の鋭い眼差しとオーバーラップした記憶がある。 この曲がリリースされた1970年当時は「怨み節」という括りで語られることが多かったが、もっと達観した境地にあるのは4番の詞をみれば明らかで、No.62で取り上げた、ちあきなおみ「酒場川」と同質の鎮魂性を感じる。伝え聞くところでは阿久悠氏は「ポルトガルの教会のクリスマスの夜」をイメージして作ったようで、そのイメージの翼に驚くが、さらに個人的に飛躍させてもらうなら、1番から3番は1965年から70年であり、新左翼運動の隆盛、衰退の年代記ということになる。 残念ながら、手元にある北原ミレイのこの歌は後年に録音された全曲集アルバムで、当時の鋭角的な向かい方は消えているが、この詞は4番に立脚点があるわけだからより曲想に近づいた歌い方というべきか。そうそう、鎮魂性という面でいうと、故・岸洋子の歌ったこの曲は、過ぎ去ったはるか昔の自分自身を偲ぶ"静謐なる慟哭"を意図したように思えるのだが。 作曲は村井邦彦である。(JASRAC作品コード036-2731-4) ♪あれは二月の 寒い夜 やっと十四になったころ 窓にちらちら 雪が降り 部屋はひえびえ 暗かった 愛というのじゃないけれど 私は抱かれて みたかった ♪あれは五月の 雨の夜 今日で十五という時に 安い指輪を 贈られて 花を一輪 かざられて 愛というのじゃないけれど 私は捧げて みたかった ♪あれは八月 暑い夜 すねて十九を越えたころ 細いナイフを 光らせて にくい男を 待っていた 愛というのじゃないけれど 私は捨てられ つらかった ♪そうしてこうして 暗い夜 年も忘れた 今日のこと 街にゆらゆら 灯りつき みんな祈りを する時に ざんげの値打ちもないけれど 私は話して みたかった |