| 2024/09/05 |

|

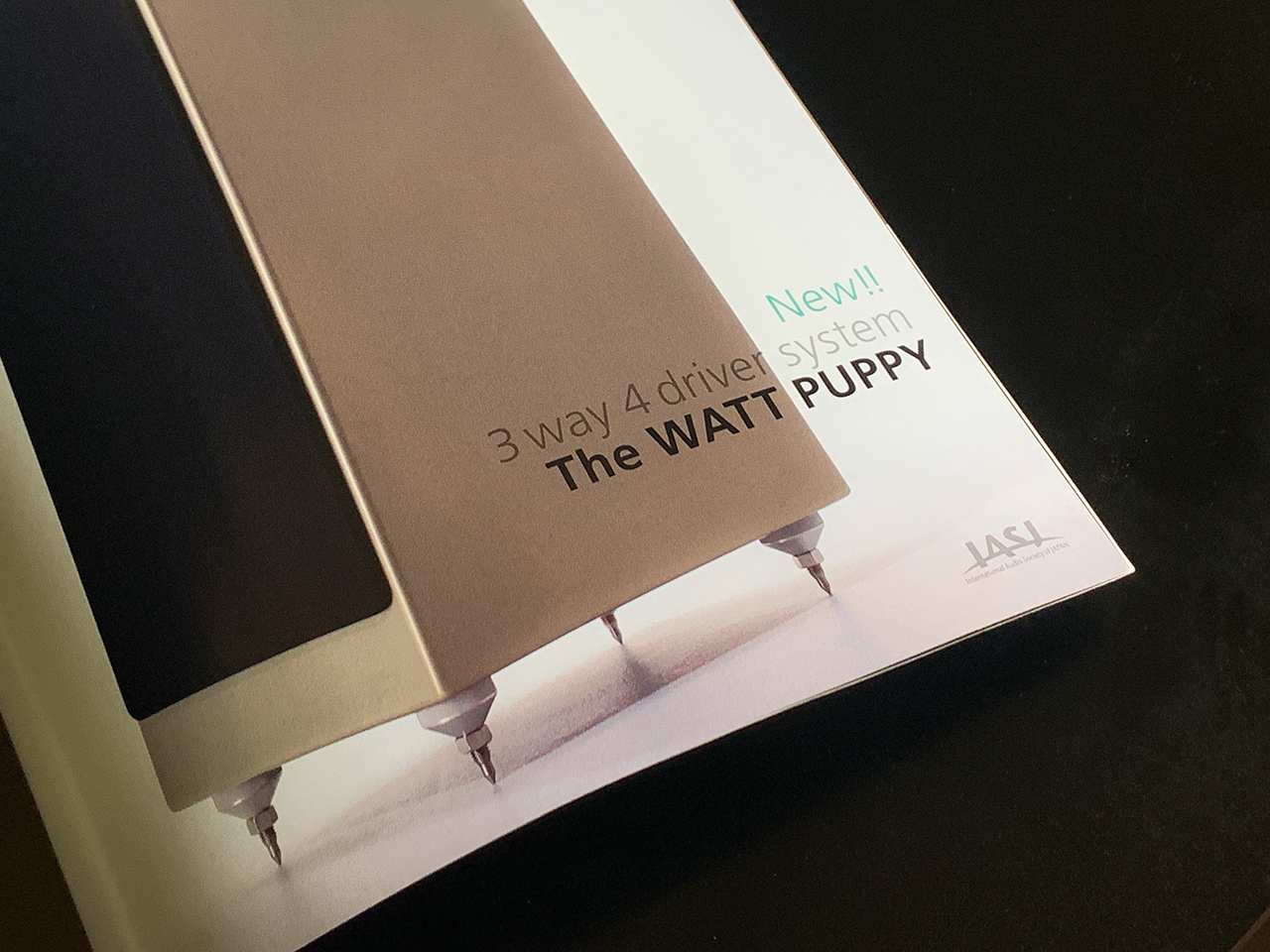

2291 18年目のリニューアル 2006年からこのクライアントの仕事をするようになって、当初はわたしの撮影する写真だけで構成していた。ところが近年は諸々の事情からメーカー提供写真を使うことが多くなった。6-12ページの連続カラー広告であるから一貫したテイストも必要だが、全体を俯瞰して途方に暮れていた。 この難題を解決すべく骨太なタイポグラフィの力を加えようと考えた。かなり思い切った提案をさせてもらい、それを受け入れてくれたクライアントに感謝! 18年経って初めての大幅リニューアルである。 |

| 2024/08/20 |

|

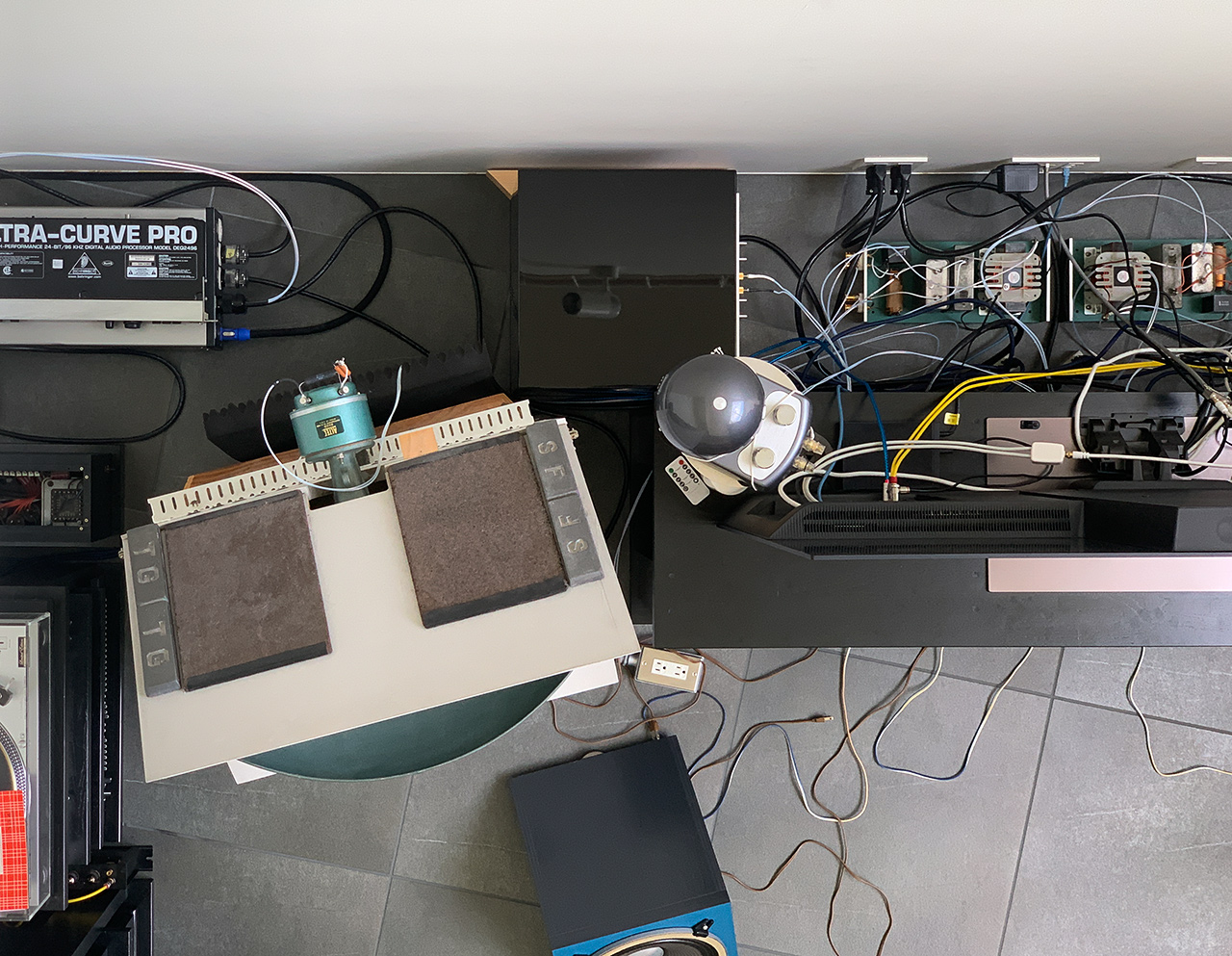

2290 真俯瞰撮影 新たな方向が見えてきた。 |

| 2024/08/16 |

|

2289 長年探していたパワーアンプが現れた。 QUAD 50Eである。 動作チェックを兼ねて、JBL D-123自家製キャビに繋いでみた。QUAD初のソリッドステートでアウトプットトランス駆動。1965年デビュー。このアンプ、山中敬三氏が評価していていたが、文面ではどういう音なのか不明。ナローレンジで緻密な質感くらいしかイメージできなかったがこうして聴いてみると、まさにそのとおり(笑)QUAD 303を長年使っていたがコンデンスミルクと生クリームの違いか?(意味不明) 当方のメインシステムも声の再現には自信があったが、違う世界を聴いてしまった感。惜しむらくは残留ノイズが多め。左右揃っているので故障ではないみたい。対策があるのかないのか・・・ |

| 2024/08/16 |

|

2288 RTA測定とGEQの調整 銀線化計画が予想外に上手くいっているので、RTA測定とGEQの調整を行った。今回は定在波補整だけでなく全域のF特フラットを目指した。前回の測定が1月末くらいで、その後ホーンドライバとサブウーファーアンプの交換があったのでスロープ(肩特性)の調整に多くの時間を費やした。写真のRTA画面はサブウーファーとスーパーツイターを実装した状態で、測定マイクはニアフィールドのセンターポジションで左右同時出力時の様子。縦軸が15dB幅なので±5dBくらいのバラツキがあるが、かなりワイドレンジ!ピンクノイズによる61バンドの測定と31バンドの補整で、最大調整幅を±6dBに制限しているのでこれ以上の深追いは出来ない。高域を伸ばしている割に声はナチュラル!かなりの完成度と自己評価(笑) で、もうこれでオーディオは完成間近と考えたところへ・・・ |

| 2024/08/16 |

|

2287 銀線化計画第2陣 オルトフォンSPUの銀線仕様を導入するつもりでいたが、価格に見合う効果があるのか不安になった。上手くいったとしてもフォノ系だけだから、同じ予算でシステム全体を底上げするプランのほうが面白い。 で、ケーブルである(笑) 2年前に、スピーカーケーブルを銀単線に入れ換えた。パワーアンプからネットワーク、スピーカー端子まで全てである。マルチウエイのスピーカーケーブルは、ALL銀線で上手くいく目算があったが、電源やラインではどうなのか? CDPのアナログアウトは以前から銀線であるし、苦労するとしても試す価値があると考えた。 1:現行のSPUからトランスにつながるフォノケーブルに細い単線ノンシールド。アースラインはやや太めがいいだろう。 2:プリアンプから分岐してパワーアンプに入るバランスケーブル。 3:さらに200Vダウントランスからパワーアンプ以外のすべての機器に供給する電源タップ。 これらを銀線で試してみようと思っている。吉と出るかあるいは・・・??? ・・・ まずは、銀単線直出しのテーブルタップから試してみた。200Vダウントランスからアナログ系すべてに電力を供給する。 アナログディスクで内田光子のモーツアルト。 第一印象はやや軟調!メリハリが少なく音源がほんの少し遠ざかるようだ。余韻は綺麗で、低域(低絃)の沈み方も自然。長唄三味線では軟調さがなく艶やか。ブルースは迫り感が不足。 ではCD。中華DACも良かったが、本体のアナログアウトのほうが重心が低く好ましい。声は誇張がなくいい感じ。これで暫く聴き続けることにしようと考えたが、時間に余裕があったので、フォノケーブルを試した。 オルトフォンSPU-GEに銀の細単線ノンシールドはかなりイケそう。SPUの鈍重さが皆無でSPUの銀線仕様に肉薄(笑・・・うそ)高中のALONEを聴くとメンバー達の小技が克明で、こんな凝った音作りだったのかと嬉しくなった。ここまでは予想どおりで、これで暫く聴き続けようと考えたが、ついでだから最後の切り札も試してみよう。 パワーアンプ3台パラレル用のバランスラインのうち、サブウーファー以外の支線2本を銀線に換装した。これは自信がないのだが、CDは絶好調(注1)とはいえアナログディスクは改悪(注2)、というふうに評価が分かれた。どう落とし前がつくか、秋の終わりころまで悩みが続きそう。 とはいえ、経路の途中を入れ換えただけでこんなに変化する理由はなんなのだろう? (注1)ちあきなおみのファドを聴いた。以前の印象は”歌謡曲臭いファド”だったがこれは違う。地中海の向こうのアラブ世界を匂わせる乾いたファドになっていて初めての体験。断然素晴らしい! (注2)アナログ系に手を入れるか、バランスの支線を元に戻して、想定済みの他用途に組み替えるか? |