| 2025/08/20 |

|

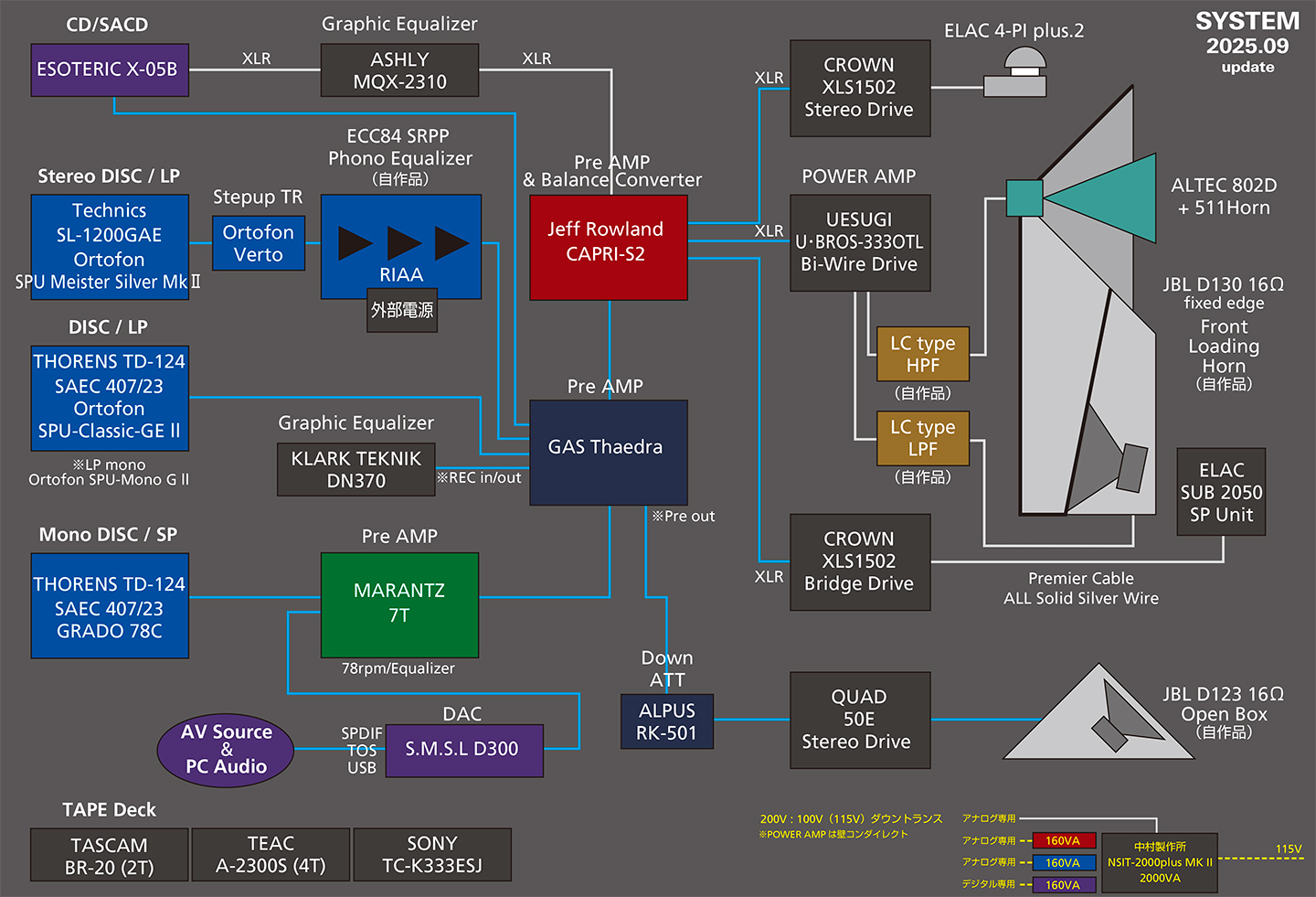

2305 UPDATE 酷暑が過ぎたらOTLアンプに入れ替えるつもりだったが、我慢出来ず(笑)ついでにプリアンプを50年経過のテドラに任せた。これが素晴らしい!勢いとボディ感が凄い。 スピーカーは1996年夏の完成だから30年目だが、45歳の時の工作物を75歳のジジイになるまで使っているなんて!当時はこんな大げさな使い方は考えていなかったが、LCネットワークによる音声帯域にマルチチャンネルアンプで両端を補助しているだけのシンプルな構成なのだ。 |

| 2025/08/07 |

|

2304 ようやく出来た! 20年間の撮影をまとめた冊子はごく少部数の配布だったが、多くの嬉しい反響をいただいた。画像は最終版の表紙で、白地に文字のみをモノクロームで配置しているが4色の掛け合わせだ。デジタルのダイレクト印刷なのでアミ点はない。用紙をヴァンヌーボスノーホワイトにしたのは、金属質のハードエッジの被写体で空気感を阻害したくなかったから。用紙の適度な起伏がディザノイズのような効用をもたらした。 完成して分かったこと: 1:撮影・レタッチ技術はあまり進化していなかった。撮影年代をランダムに配置したのでバレた(笑) 2:ライティングは準備時間が大幅に少なくなった。これは進歩か? 3:エディトリアルデザインはまだ発展途上だった。選択肢が多く出て選べない(泣) |

| 2025/07/16 |

|

2303 これは終着点ではなく・・・ しばらく更新が途絶えていたのは、あるプロジェクトに没頭していたからだ。諸般の事情でこの春から請け負い仕事を停止しているが、この時間を使って小冊子を編集していた。タイトルは「Machida Hideo Photo Works of Audio Equipment 2005-2025 private edition」 撮影業務を開始してちょうど20年の折り目ということで、オーディオ機器に特化した写真集を作ろうと考え、この3か月寝る間を惜しんで作業を続けた。制作意図をクライアントに伝えるためのパイロット版を先行させて、ようやく本番入稿を終えたのが昨日である。A4版84ページのフルカラーという体裁で、写真は二種類作成したパイロット版の一部である。 自身のコンテンツでエディトリアルデザインに向き合えたことが嬉しい。この冊子が終着点ではなく、新たなスタートとしたい。 |

| 2025/05/10 |

|

2302 藤原OTLアンプについて 上杉研究所の最新作。6C33C-Bを用いたOTLアンプである。初段の12AX7はバランス変換用で、これをスルーすると完全バランス伝送アンプになる。藤原伸夫氏の代になって実現した偉業であると思う。諸条件が当方のシステム構成にぴったり嵌まるので終のアンプとして導入した。聴きはじめて3週間経過したが、この音をどう伝えるか迷っているうちに時間がすぎた。 ダイナの厚木氏が、どう鳴るか興味津々とのことで搬入をかねてお越しいただき、まるでミニオフのよう(笑)7時間ほど通電し、このアンプの支配力に驚いた。以前使ったオーディオ専科のほぼ同規模のOTLと現用のアンプジラ2000もそれぞれ固有の支配力があるが、藤原OTLはキャラクタ的味わいは皆無で澄んだ空気のよう。解像感を際立たせたりせず、意識するとそこに在るという感じ。そもそも輪郭的描写がない。これは厚木氏も同意見のようで、真空管アンプの音で似たものはなく石アンプでは出ない音だそうだ。 ノイズフロアの低さとDレンジの広さも驚異レベルで、聴感上の性能も文句なし。入力インピが高いので当方のパワーアンプ3パラ全帯域駆動を難なくクリヤした。装置の中枢はプリアンプでパワーアンプは縁の下の力持ちでイイと考えていたが、最高レベルの縁の下を構築できた。ちなみにプリアンプの違いを明確に示すようで、ジェフは端正で仄かな色艶、テドラは彩度が高く勢い勝負。どちらか迷うが、ノンジャンルでは基本性能でジェフだけど、テドラのアルバート・キングには落涙を隠せない。 |

| 2025/02/24 |

|

2301 MICHEL PETRUCCIANI "Something Like This" only a part ESOTERIC X-05B, GAS Thaedra, QUAD 50E, JBL D-123 |

| 2025/02/20 |

|

2300 オーディオにおけるイメージとリアルを考える。 イメージは頭のなかのリアルを復元する作業だ。そのリアルは原体験と言い換えられる。オーディオが原体験を呼び戻す仕組みであるなら、現れるイメージに精度を求めるのは当然だ。オーディオの進化とはこのことだろう。ところがこの音にはイメージの片鱗もなく無垢のサウンドが屹立している。文句なく素晴らしいと思った。わたしが求めているサウンドはこれだ。モノラルだからかも知れないが更に考える必要がありそうだ。 遊び案内人TONOチャンネル 【後編】WE13AホーンとWE555の魅力に迫る!オーディオはやめられない! https://youtu.be/AeUHmDwiYPM?si=LR1jGi2gAEI-c8ni |

| 2025/01/21 |

|

2299 JBL D123 Floor Reflection System 冴えない外観をなんとかしようと、好きな色味のグレー(下地用途)に塗り直した。内部も手を入れている。平行面にフェルトを貼り、さらにグラスウールを充填したが、まだ調整途中で少ない方が快活だが大音量で喧しくなる。グラントグリーンのIDLE MOMENTSを聴くと演奏者の実在という意味でこれ以上の演出は不要だと思った。とくに後半のジョーヘンダーソンとボビーハッチャーソンが素晴らしい!個人の感想(笑) 命名の由来は小型SPボックスを床ベタ置きでユニットが上に向いているからで、影響の大きい床からの一次反射の時間差を最小にしていて、高い天井高の空間を満たすには最善かもしれないと考えている。 https://youtu.be/EN7uvDUcsjw?si=lzxMoD9RNe0CKw4l "DJANGO" alternate version not on LP configuration IDLE MOMENTSのなかの"DJANGO"ロングバージョンである。LP盤では一週間後に録り直したショートバージョンだけが収録られている。しかしCDに収められた追加トラックの奔放なプレイは壮絶! https://youtu.be/DawkCC_ratY |

| 2025/01/06 |

|

2298 年の瀬の忙しい最中に、アドオン方式のバスレフベースを思いついた。 JBL D123は最小サイズに折り込んだ形状の後面開放箱で鳴らしているが、如何せん低域が足りない!浮かんだアイデアは、この箱の下部にバスレフ構造を組み込んで一体化させるというもの。現物を採寸して必要部材のカットを依頼し、午後に受け取りその日のうちに仮工作。片CHたった4個の部材を両面テープで仮組み。バスレフポートは計算なしの勘決め。それが下の写真である。60年前のOUAD 50Eでさっそく音出し。・・・悪くない、いや相当スゴイぞ。オープンな良さを失わずに低域が加算させた印象。追加ベースは床のグレー色に合わせて浮いた印象にしようか。 という次第で完成したものの、いまいち冴えない外観。全体を同色で塗り直したいがとりあえず完成披露コンサート! RAY ANDERSON 1988 トロンボーンとベース、ドラムのトリオでこの濃密感! https://youtu.be/TfQyS-Jq4qE 石川さゆりの朝日楼 浅川マキの日本語詞だが、舞台はニューオリンズではなく立川? https://youtu.be/bSDyRDqQS8g 相変わらず6世代まえのiPhoneで収録したが、今回から編集ソフトとPCを更新している。 フォーマットはmp4、クイックタイム互換。 再生機材はエソテリックX05B、TVのTOS出力、テドラのプリ、パワーアンプQUAD50Eは同様。 なんかねぇ、まったく構成の異なるメインスピーカーと似たサウンドになってしまった。いいのかわるいのか? |