| 2008/06/11 |

|

| |

| 2008/05/08 |

| 963 もうそこに私はいません(大風呂敷モード) わが家のオーディオ機器はプリアンプとスピーカーシステムが自作品。フロントエンドにあたるCDPとアナログディスクプレイヤーが既製品という構成で、それはここ10年にわたり不動だ。フロントエンドの機器類はまず作れないし、パワーアンプも自作でより良い結果を出せる自信がないというのがそうなった理由でもある。 電圧増幅段は無帰還の真空管が最良という思いがあって、だから慣れないながらも自家設計・製作を選んだ。もともとへそ曲がりな性格ゆえ、キットはおろか製作記事のコピーも避けた。苦難の道ではあったが、なんとか実用に漕ぎ着けたのはいまから10年前。その後はスピーカーシステムとの二人三脚的改良を繰り返したつもりだったのだが、判断が甘かった・・・。 発端は、去年のエンクロージャー耐震補強工事が想定していた成果に届かなかったことで、まずはその工事を疑ったわけだが、深い追求が出来ないまま、先月のCHORD軍団の襲撃で、想像以上にスピーカーのポテンシャルを見せつけられたこと。これがとどめになった。 そのときの分析から、プリアンプ送り出しのトランスをスルーした話はこの日記に書いたとおりで、その後もシステムの表現力は徐々に変化している。このGWの後半は湿度が少なかったせいもあるのか、強靱な放射力にヘッドルームの気配さえ伺えず、さらに女性ボーカルのアンニュイな色香やストリングスの瑞々しいざわめき感を伝える、ほとんど無敵のサウンドリプロデューサーに大化けしてしまった。先の「ナローレンジ宣言」はいったい何処へ行ってしまったのか(笑) ここまで読んで、呆れ果ててページを閉じた方も多いと思うが、いったい、なにが貢献してこうまで言わしめるのか、ここは冷静に他人ごとのように分析してみた。 1:3極管無帰還1段のシンプルプリアンプをきわめて小レベルの入力で動作させていること。グリッド電位2.7Vに対して、CDのマックスレベルで0.5V以下! S/N的見地からは拙い配分ではあるが、リニアリティは最高で、さらに歪率特性も大幅に改善されているはず。 2:もともとフォノイコアンプなので前2段分の消費電流がブリーダーとして安定化に貢献している。片CHで50mAの消費電流のうち7mAだけで稼働しているというわけで、これはどんなピークが来てもヘタらないことを意味している。 3:この電圧増幅段はトランス10KΩ負荷を前提にカップリングコンデンサの定数を決めていたが、スルーしたためパワーアンプの47KΩが負荷になり、低域限界が大幅に拡張した。 というわけで、ラインアンプとしては例のないリニアリティと広帯域特性をもたらした模様。問題はS/Nだけ・・・ スピーカー"Air's Edge One point One"の最大の利点は、じつは低音ホーンとかネットワークレスではなく、ユニットを取り付けているバッフルを100Kgの全重量で前後から押さえつけていることではないかと、最近気が付いた。まさに微動だにしない。さらにウーファーの位置が前後中心にありながら、いちばん低い所に位置する。こういうエンクロージャーは古今東西例がないと思うが、浅薄な当方の知識ゆえ知らないだけかも。 これらは動作でブレないという意味でプリアンプの電源状況と似ている。 結論として、プリアンプのリニアリティを初めとした基本性能が向上して、スピーカーの本来のポテンシャルをようやく活かせるようになったということではないだろうか。プリの支配力は想像以上なのだ。 現状のサウンドを知っているのは。家族と愛犬二匹を除くとご近所のりゅりゅ氏だけ。いままでお聴きいただいた多くのみなさま。もうあのときの音は忘れてください。もうそこに私はいませんので(笑) |

| 2008/05/05 |

| 962 三音家朝丸の河内音頭に落涙す レゲエがジャマイカの伝統音楽とR&Bの混血音楽であるように、河内音頭は祭文、説教節あるいは新聞(しんもん)読みなどの語り芸に、その時代なりのリズム楽器を取り入れたいわば生きた伝統音楽だ。近年の河内音頭の楽団構成は音頭取り(リードヴォーカル)、おはやし(コーラス隊、ほほ3人)リード弦楽器は三味線で、サイドはエレキギター(テレキャスタイプ)、大太鼓、さらにはシンセもありっていう感じ。サウンドそのものも、まんま大阪レゲエと言ってもいいくらい似ている。アフロなんですもの(笑) という蘊蓄はさておき・・・ 昨日から絶好調のノンストレス、バリアフリーのサウンドで、河内音頭はどうだろう?と思ったのだ。 三音家朝丸という若くしてこの世を去った天才音頭取りがいた。さいわいCDを何枚か残してくれた。録音は色気のない業務用っぽい仕上がりだが、自然で作為感がないところが、きっと今のオーディオ装置に合っていると思ったわけで、当然ながらオーディオ耳で聴き始める・・・ 河内音頭の歌詞というか言葉は、義太夫などと違って現代口語文なので、非常に解りやすい。物語に入り込む気はさらさら無かったのだが自然に入ってしまう。「木津の勘助」という演目は、貧乏な若者がお大尽の印鑑入りの財布を拾い、届けたことが縁でお大尽の娘と結ばれ、その後世界的な建設会社を創業するという、まあなんというかアレな話(笑) しかし、朝丸と彼の社中の芸の燃焼力というものは凄いものがある。聴いていて涙出ちゃうのだ。ティッシュ3枚・・・ で、音はどうだったか、それが思い出せないのだ。 |

| 2008/05/03 |

| 961 オーディオ評論はなぜ滅びたか?という刺激的な見出しに惹かれたが・・・ やや旧聞に属する話題なのだが、映像系エンジニア/アナリストである小寺信良さんのコラムを読んでみた。 http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0404/12/news002.html 大ざっぱにまとめると、記憶レベルや事象の相対マッピングという脳の仕組みから(それを人間の限界と彼は捉えているらしい)音や絵の絶対的評価などできないという論拠で、「オーディオや映像機器の“横並び評論”は、単に“評者の好み”でしかあり得ない。」とし「そんな個人的なことで優劣を決めたものが、別の個人の役に立つのだろうか。」が前半の項。 相対的な製品評価にあまり意味がないという件は、わたくしがこの日記でくり返し述べていることでもあるし、書いてある内容に異存はないが、その根拠というか視点はずいぶん異なるように思った。 さらに、後半の項ではこの人が昔懐かしき「瞬時切り替え判定」に捕らわれていることをあからさまにした上で、「音というのは文章化したり図案化したりすることができない点にある。これが映像ならば、静止した状態をキャプチャーし、拡大するなどして誌面に載せられる。だが音は一カ所で止めておくことができないし、(あたりまえだが)『←原文にあり』そもそも視覚的ですらない。」と呆れるほどの稚拙な論理を展開している。 「だからオーディオ評は、どこか詩的な文章になってしまう。」以後の文章に読む価値は見いだせなかったが、最後に「すでに世論は「雑誌」という旧態然としたメディアの上にはない。」とコラムを締めている。 わたくしは読んでいて腹が立った。「オーディオ評論」という文言を使わなければ、ま、許せるレベルかどうか知らんが、物事を部分しか見ることができないのに、したり顔で蘊蓄を述べる、そのことに腹を立てたというわけである。 当方のサイト「at sense」に書いていることが、氏への反論になると思うのであえて繰り返さないが、 http://www.vvvvv.net/sense/ 音楽を聴くことの"意識"に潜むプロセスを丁寧に観察するところからやり直してもらいたい。 近年のオーディオ評論(製品ガイドでなく)に魅力的な成果が見られないのは確かだが、小寺氏の指摘する部分以外に多くの理由がある。 「機械を介在させ、時空を超越する音楽体験」の質を問うことがオーディオ評論であると思っている。そして機械の両翼に位置するのはいつも人間だ。かつて栄え、いまは荒れ地に近いが、しかしオーディオ評論の可能性はゼロではないだろう。小寺氏の捉えている100倍の深さがそこにはある。浅薄な体験で「滅びた」などと断じるべきではない。 |

| 2008/04/26 |

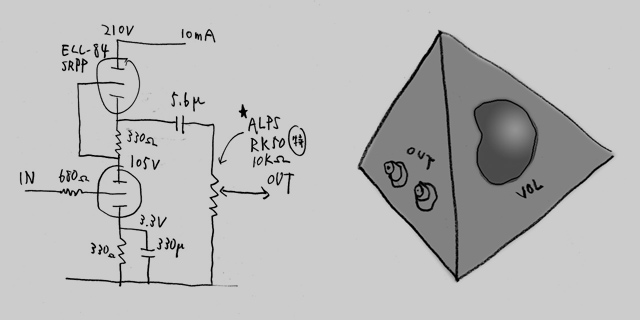

| 960 演奏者の"気"の表現、あるいはSNと鮮度についての試行 I S/Nが良ければ、微細なニュアンスが出て演奏の気配も出やすいと考えるのは普通だが、実はそうでもないところが悩ましい。わが家のシステムでは増幅系のゲイン配分を考慮してオーバーオールの残留ノイズを聴感上ほぼゼロに押さえ込んでいるが、アンプのゲインを落とすプロセスで演奏の"気"もやはり落ちるのではないかと最近疑っていた。アルテックで残留ノイズが聞こえないのはやはり怪しい(笑) わが家の場合プリのアウトプットトランスを外してアンバラに変えると大幅にゲインが上昇し、いままで12時のボリューム位置だったものが8時半くらいになる。SPからの残留ノイズも夜間では気になるレベル。過去の実験ではそのノイズだけでNGだったのだが、音はまったく違う。なんというかNFBをやめて無帰還にしたような蛇口全開モード。やはり、こっちか。 この3年、真面目な音作りに偏りすぎたか、このような奔放に弾け飛ぶサウンドを忘れていた。音楽の"気"が充満し、それが自然に溢れ出ると表現すればよいのか。 II 以前から "鮮度" はけっこう気にしていた。単段無帰還プリアンプやウーファーのネットワークスルーなどはそのためと言っても過言でない。いちおう成果はあったと思っていたが、甘かった。 いままで聴いていた鮮度は単なる "鮮度感" に止まっていたと今は思う。そのくらい今鳴っている音は"活きている"音。オーディオが鳴っている感じがあまりしない。 ただ、ドライバーから聞こえる残留ノイズとゲインが高すぎてボリュームコントロールが難しい点は要改良だ。ゲインを下げる方策を考えているが、たぶん、なにをやっても今の鮮度は保たれないような予感。 III ディネッセンのJC-80というプリアンプは素晴らしい音質なのにS/Nが悪いという評価があった。当時のステレオサウンド誌の記事で興味深い記述があって、それは長島達夫氏が、 「S/Nが悪いことと音の良さには関連があるんじゃないだろうか?」 と述べたのだ。 テクニカル方面で信頼されていた氏としては意外な意見で驚いたが、他の評論家たちからはほぼ全否定のような反論が出て、そこでその記事は終わっていた。 わたくしは、そういう因果関係はあると思っていて、電圧増幅段のNFBには未だに否定的だし、真空管でも石でも、増幅ディバイスには持って生まれたμ(増幅率)があり、それを落とすいかなる手段も鮮度を劣化させるのではないかと。 とすれば、ボリュームは諸悪の根元だし、負荷インピーダンスは高いほど良いということになり、はたまたμの高すぎる石はもともとプリアンプには不適当・・・などということになってしまうが(笑) 要は数値的なスペックには出にくい「鮮度」にプライオリティを置くオーディオ作法は重要ではないかと、ここ数日のわが家の音を聴きながら思った。 IV 使いにくいとはいえ、ビクター・ウーテンのスラッピングベース「アメイジング・グレイス」やグレニーのパーカッションをボリューム11時で聴くと・・・これは恐ろしい世界。 ウーテンのバンジョーっぽいアルペチオ奏法で、指一本一本が見えるような俊敏な弾け方はかつて聴いたことがない。 アナログディスクのオランダ盤でアン・バートンの「ブルーバートン」 ウッドベースの質感はもとより距離感と大きさに、こういう録音だったのかと はじめて知った。これでピアノがもう少し立ってくれるとパーフェクトだろう。 V 現行のプリアンプをフォノイコ専用にしてあらたにライン専用アンプを作るのがベストかもしれない。回路は現行のラインアンプの最終段のままでいい。CDの出力をダイレクトに入力するからグリッド電位は3Vくらいが適切かもしれない。SRPPの上側カソードアウトにアルプスのアルティメイトボリュームをぶら下げる。まったく無謀な構成みたいだがこれまでの経験からぜったいイケル。ホントだ(笑) デザインはアルミの正四面体(三角錐)で決まりだろう。 |

|

| と考えつつも、新たなアンプ製作は諸事情で難しいので、現行ボリュームを入力レベルの設定に特化して、新たに音量調整ボリュームをライン増幅段の後に挿入することに決定した。 聴取レベルが一定なら必要ないディバイスだが、休日午後の爆裂サウンドと平日深夜のリスニングでは平均音圧レベルで40dB以上の違いがあるはず。CDの実用ダイナミックレンジを70dBと仮定すると、ラインアンプに求められるダイナミックレンジは110dBに達する。 これは、無帰還真空管アンプでは(じつは石でも同じ)無謀な仕事! ソースの70dBでさえアンプにとっては厳しく、動作域のスイートスポットは必ず存在する。最終的な音量とは無関係に入力レベルでアンプの美味しい動作域を設定するという計画なのだ。 これは業務用ラインアンプでは昔から行われている手法ではあるが。 音量調整用のボリュームは先のアルプスRK50型で、−120dBを保証する世界最高レベルのボリューム。ただ、トランスの替わりにボリュームが入るデメリットも当然あるわけで、これはやってみないと結論が出ない。なお、ラインアンプの出力インピーダンスを考慮し10KΩタイプを特注した。 VI という次第で、ライントランスを省いたビビットなサウンドを10日ほど聴き続け、もう元には戻れそうにないが、最後の記念にもう一度トランス+バランス送りに戻してみた。 ところが・・・これが良いのだ。参ったなあ。 圧倒的なSNでドライバーからは残留ノイズの微塵も聞こえない! ハイゲイン・アンバランスより深くて濃厚! 鮮度感もFレンジも劣っているのにソリッドな密度感。声の実在感はやはりこっちって感じ。アンバランスが白をバックグラウンドにしているとすれば、こちらは漆黒のベルベットの世界。こりゃ、こっちも残す方法考えなくては・・・(ホント、一貫性がない。スマンです。) |