| 2014/05/22 |

|

| 1733 真空管式OTLアンプについて(その2) オーディオ専科カスタムメイド「6C33C-B OTLモノラルアンプ」、無骨な雰囲気がなにげにカッコ良い。予想を超える工作精度で、WBTやローゼンクランツのパーツも違和感なく融け込んでいる。 ヒーター電源ONから1分後にB電圧を投入という儀式が必要だが、非常に安定した動作だ。 添付された実測データシートによると、10Hzで-0.2dB、100KHzで-0.3dBという超広帯域アンプだ。驚いたのは、回路各部分の動作電圧が設計値に限りなく近いということ。平均で3%前後、最大でも10%に納まっている。さらに左右の偏差はその半分くらい。CRパーツをシビアに選別しているのだろう。RはあのA&Bなのだから結構スゴイことだ(笑) その昔、我が家の2台目のTVは4スピーカーOTLアンプ駆動という仕様だった。 もちろん真空管の時代だ。 キレは良いが、重心がやや高く、さっぱり系の音色。 ある種の偏見でしかないが、似ていたらイヤだなぁと(笑) CDでクラウディオ・アラウのバッハを聴き、U-Aの「アントニオの歌」をアナログディスクで聴いた。 「名水の湧き水のような」という常套句をつい使いたくなるような、優しさ、自然さがある。歌も楽器もストレスなく立ち上がる。やや、線の細さを感じたのは意外だったが、刻一刻と変化する演奏者の心情をリアルタイムで描いていると感じたのは気のせいか? 響きを克明に描きながら空間の引きを上手く表現することにも感心した。考えてみると、オーディオ歴ウン十年のなかで、モノーラルアンプ2台という構成は初めてだった。 EQに関しては、ソリッドステートアンプの調整値のままなので、低域のバランスは再検討する必要がある。現状、重低域は不足気味なのに100Hz前後はあきらかに過剰だ。ここを追い込めれば、自分比過去最高となるかも。 |

| 2014/05/22 |

| 1732 真空管式OTLアンプについて(その1) 現在使っているメリディアン557は現代のソリッドステートアンプだが、 16オーム負荷をスペックに明記している数少ないパワーアンプでもある。肌理が細かく色艶もあり、しかも強靱でマッシブな質感も備えた素晴らしい製品だ。ただし、低域はやや重く緩い。弦楽器の漂い感やヴォーカルの人肌感とのトレードオフかもしれない。 http://www.vvvvv.net/topics/topics.cgi?page=53 このアンプは中古で(きわめて廉価で)購入したもので、すでに8年を経過している。まだ現役で頑張れると思うが、アルテックのオールドユニットを使っていると、いつかは「OTL」という想いが消えることはなかった。 といって、自作(設計)する執念は消えかけているし、OTLはとうてい無理だろう。 長らく保存しているMJ(無線と実験)のページがある。 真空管アンプ研究の第一人者である森川忠勇氏の「6C33C-B SEPP OTLの製作と調整」という1993年の記事だ。いつかは作りたいと穴があくほど読んだ。このアンプの初段がECC84のSRPPで、この実験回路をヒントに作ったのが、何を隠そう私の製作した唯一のプリアンプなのだ、という話は置いておいて、このOTLアンプは、ヒーターとB電圧の遅延回路にサーマルリレー管を使用し、位相反転段のカソードに6BQ5の定電流回路を組み込んだりという、大がかりな構成だ。なお、位相反転部に用いられたロクタル管3A/167Mは、現在では希少管であり入手も不可能だろう。 その後、このアンプの構成をほぼ踏襲した「6C33C-B OTLアンプ」が森川氏の手で具体化された。初段のECC84はそのままで、次段を6414に変更し、B電圧遅延回路のかわりに電源スイッチを2系列にして対処するするなど、電願部がやや簡略化されたが、16オーム負荷時の最大出力は同じ50Wをキープしている。 この正月明けに秋葉原のオーディオ専科へ立ち寄り「6C33C-B OTLアンプ」を聴かせてもらった。店長さんに話を聞くと、次のワンペアが最後だと言う。電源トランスとチョークの特注がメーカー解散で出来なくなったとのこと。 6C33C-B OTLでドライブするハーベスのSPは、やや場違いな組み合わせではあったが、英国スピーカーらしからぬウッドベースの弾み感と濃厚色に、これは行けるだろうと確信し、その場で予約してしまった。躊躇っていると二度と入手できないという切迫感がそう決断させたのだが・・・(つづく) |

| 2014/05/16 |

|

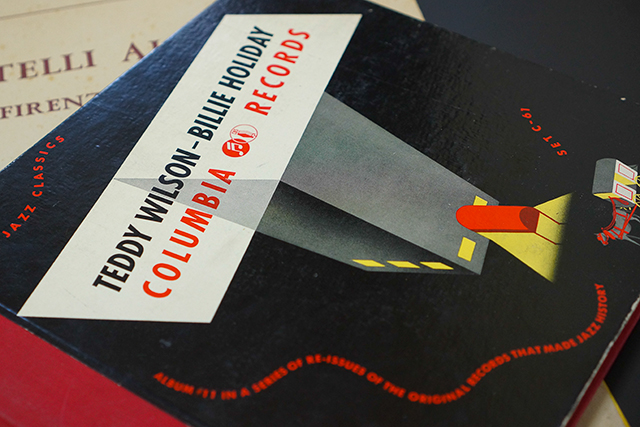

| 1731 SPレコード 10年ほど前に、SP盤を多数買い求めた。 ほとんどは、長唄、義太夫などの三味線音楽で、それらの音源はその後、LPやCDに復刻されなかったから仕方のない選択だった。当時、ほんの少しJAZZ分野のSP盤も購入し、それらに込められた音の世界に驚愕した。鮮度感がまるで違うのだ。SP盤の音を完全に復刻することは不可能と思った。 このことがきっかけになり、始めたのがこの「幻聴日記」だ。 http://www.vvvvv.net/topics/topics.cgi?page=817 最近、思い出したようにヤフオクを漁っているが、落札相場が当時の倍になってしまったようで、とても悔しい(笑)さらに驚いたことは、「チャーリー・パーカー」とか「ジャンゴ・ラインハルト」のレコードは皆無! いったい何処へ消えたのだろう? 幸いビリー・ホリデイは、時々出品されていて、このひと月で10数枚仕入れた。 昨日、届いたレコードは「テディ・ウイルソン&ビリー・ホリデイ SET C-61」。 彼女のレコードデビューは18歳だったが、これは20歳前後の記録ということになる。 彼女の若い時代の声は、後年の深さはないけれど、瑞々しく輝いていて素敵だ。 このことをいっそう分からせてくれたのがSP盤の聴かせるサウンドだ。 |

| 2014/05/13 |

|

| 1730 万策堂の私的オーディオインプレッション http://pansaku.exblog.jp/21919219/ 以前は「上奉書屋」さんと名乗っていた方らしい。詳しくは存じ上げないのだが、「ハイエンド・オーディオ」のテリトリーで製品レポートを積極的に書いておられたのは知っていた。 最近の記述はあきらかにブレークスルーしていて必見だ。結構のところ、自分自身を語らない機器の評価は無意味ということを分からせてくれる。 長らく途絶えているステレオサウンド誌の巻頭言に相応しいのはこの方ではないだろうか? SONY NEX-7 E35mm F2.8 新宿マルイ本館前の歩道、かなり通り過ぎてから引き返して撮った。 |