| 2006/11/27 |

|

| 791 終わりの始まり? 藤沢在住のAionさん宅へ向かう途中の光景。 を・・・1 とっさに撮ろうと思ってバックをカメラから取り出す。おっと、慌てるな(笑) しかし、24-70mmでは機敏に撮れないのよね。 といってEF-Sレンズはどうも買う気になれませんねぇ。 17-40mmLはいい感じに合いそうかな。 ・ Aionさんのところには1時間遅れで到着。スミマセンでした。 で、オーディオ演奏は素晴らしいものだった。 やはり達人の鳴らす再生音楽はいろいろな意味で勉強になる。 |

| 2006/11/20 |

| 790 山口孝さんのピアソラ鑑賞会 etc... 白金のインテリアショップDEVANTとタイムロードの共催によるイベントに行ってきた。 解説は山口孝さんで、さきに行われた輸入オーディオショーと同様に「ピアソラ」の魅力を味わうという主旨だ。 あいにくの雨でというか、オーディオマニア向けの告知をしていなかったせいか、参加者が少なかったのが残念だったが、内容は密度一杯の超濃厚なもの。使用したブルガリア製の小型スピーカEBTBが信じられないくらい熱く、鮮烈な音を放っていたのも印象的だった。ピアソラの音楽のうねりに圧倒された。 クレーメルのソロも鳥肌ものだったが、やはりピアソラ・キンテートだ。このVnの猥雑で澱を含んだ音色と揺れる震える感触は他に得難い。 あと、初めて聴いたのだが、Assad兄弟のギターとNadia Salemo-SonnenbergのVnのトリオの矢を射るような表現に聞き惚れた。これは常備しておく必要がある。 いつもながら、山口氏の熱意あふれる解説は面白く、かつ刺激的だ。彼流の「20世紀の音楽」を継続的にやってほしいとリクエストしておいた。 |

| 2006/11/14 |

|

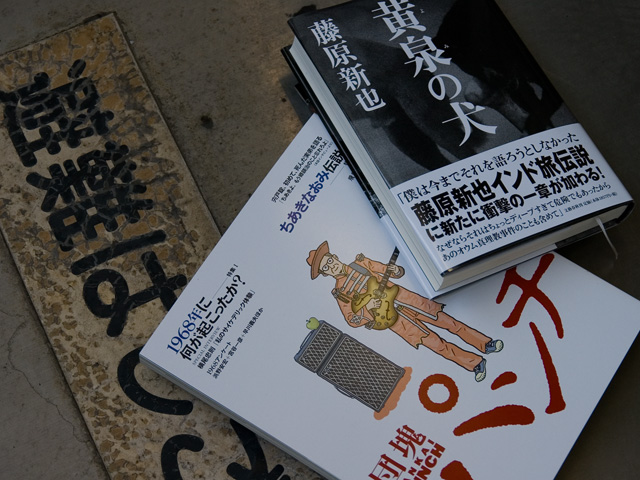

| 789 団塊パンチと藤原新也「黄泉の犬」 ちあきなおみの大特集。彼女の歌そのものよりゴシップ記事満載と聞いていたので、買うつもりはなかったのだが・・・60ページのボリュームは半端じゃない! もうひとつは藤原新也。立花隆なんかもそうだけど、なんか妙に偉ぶっているような立ち振る舞いが気に入らない(笑)でも「東京漂流」の衝撃はいまでもからだの深いところに残っている。まだ読み始めたばかりだが、こりゃ凄い予感。犯罪リポートとしても、ミステリーとしても空前絶後か。ほんとは、そういう本じゃないけどね。そういえば「東電OL殺人事件」佐野眞一著は「水平線の記憶」だとか興味深いキーワードで誘われたが、たいしたもんじゃなかったな。 |

| 2006/11/13 |

| 788 音楽鑑賞オフ きのうの日曜日。抜けるような晩秋の透明な空の元、部屋に閉じこもって音楽を聴くなんて普通の神経じゃないよねぇ、などと思いつつ、6名のお客さまをお迎えして「音楽鑑賞オフ」を催した。「オーディオ・オフ」ではないのだ。ぼくの場合は機械なんてものは音楽を聴くための手段でしかないから、突き詰めればなんでもいい。なんでもいいのだけれど、機械が気になると音楽を聴けなくなる病気を持っている(笑) ・ ネットの時代になって、友達のいなかったぼくも、音楽やオーディオを通じて多くの交流を得、おりをみてはわが家の装置で音楽を聴いていただく機会を作ってきた。けして自己顕示なんかではない。他人の耳に晒すことで、装置を、あるいは自身の聴き方を鍛えたいと思ったのだ。今回のオフを含めここ数年間で20回ちかくやってきたと思う。お招きした延べ人数は80-90人くらいにはなるだろう。 なぜ、鍛えられるかというと、自分の中の客観的視点を容易に見出せるからだ。ひとりで聴いているときは、装置の弱点は自分の感覚の中に織り込まれ消えてしまうことが多い。そのさきにあるのは安直な自己陶酔だ(これはキー・コンポーネンツが自作機であるということが大きな理由かもしれないが・・・) ・ 今回、音楽鑑賞オフと名付けたのは、ちょっとした理由があった。それは音あるいは音楽が内在するそれぞれの共通性をしりとりのようにして、さまざまなジャンルの音楽をつなげることが出来ないかという個人的なテーマだった。その共通性というのは、音の先に存在する生命力であったり、演奏家のタッチの自己フィードバックのスパンであったり、いろいろなのだけれど、結果的にはあまり上手く行かなかった。ネックになるのは悔しいけれどオーディオ装置の表現力の限界ということになるだろうか。 ・ 例えばエバンスのPortrait in Jazzのなかで白眉の演奏と思われる「When I Fall in Love」のあとにミケランジェリのラベルの協奏曲をつなげたのだけれど、聴き手のみなさんにこちらの意図は伝わらなかっただろうと思う。2年ぶりにお見えになったある方は「ずいぶん普通のハイファイになりましたねぇ」と感想を述べられていたが、まだ全然足りてない(笑)シンフォニーオーケストラを鳴らすには、いまだ最低限のレベルに達していないと思い知らされた。といって、仮にオーケストラが十全に鳴ったとしても、津軽三味線の放射力が萎えたり、マイルスの強靱なミュートTpが遠くに行ったらNGなのだ。 ・ 音楽を聴くオーディオ装置はブラックボックスでいいと思っているから、ジャンルによって調整を変えたりするのは好まない。最後はボリュームひとつで追い込むというのが究極のクオリティコントロールだ。しかし、このボリュームさえ上手く設定できないのよねえ、未だに(泣) ※これ以前の記事は「幻聴日記archive」に収録されています。下のMenuボタンの■HOMEからお入りください。 |