| 2007/10/09 |

|

| 900 |

| 2007/10/05 |

| 899 Adobe RGB モニター導入記 その2 前回の写真のようにまっさらな作業画面と右横にパレット画面というツインモニターに慣れてしまったので、ColorEdge CG241を2台という線もなくはないのだが、このように遮光フードを付けると使い勝手がよくない。とりあえず従来使っていたCRTにパレット画面を担当させてみたが、これは使えないということが分かった。カラーモード問題以前に黒レベルがまったく異質だった(笑)ほぼ漆黒に見えるCG241の黒に対して、ブラウン管のダークグレイ地、さらに経年変化で絶対的な輝度が低下しているので、調整すると黒が浮いてしまう。CRTだけ使っている分には使えたが、あきらかにNGだ。 というわけでサブモニターは同じナナオ製のS1921という19インチ液晶を発注した。19インチでありながら1280×1024px表示というところが実は利点なのだ。CG241の1920pxはドットピッチ0.27mmなのに対して、S1921は0.294mm。文字表示が年寄りには優しい(笑) だいたいにおいて、画像だけならドットピッチはいくら細かくても問題ないがテキストを扱う画面でピッチが細かすぎるのは問題だ。 むかしMacが提唱していた原寸思想によれば、ドットピッチは0.35mmくらい必要で、19インチの場合1024px(左右)が妥当なのだが、さすがに現代では粗すぎの印象。 この仕事場では2台のMacでそれぞれOS10とOS9を起動し、モニターは必要に応じて切り替える方式をとっている。右側のパレット画面も同様だ。CG241は二組のデジタル入力(DVI)を備えているが、現在はOS10用がデジタル、OS9は変換アダプタを通してアナログで送っている。これはデジタル/アナログ各入力で直前に適応していたカラーモードを記憶しているから便利というだけの理由だ。当然ながらデジタル入力のほうが滲みがなくて良い。 Adobe RGBモードとsRGBモードの切り替えはフロントパネルのモードセレクタで行う。Adobe RGBでマッピングされた画像を通常のsRGBモニターで見ると彩度の下がった眠い絵になるのは周知のとおりだが、では、ウエブ上のsRGB画像をAdobe RGBモードで見るとどうなるのか。これは先の例と逆の関係で無理にエキスパンドさせたかなりケバイ絵になる。例えていうと、テープのドルビーのON、OFFの関係か。 さらにもうひとつ、モニターをAdobe RGBモードにしてAdobe RGBの画像とsRGBの画像を較べると・・・これは、従来のsRGBモニターと違って明確な差が出るし、sRGBの絵もそれなりに正しく表示される。色空間の内側だから問題はないというわけで、各モードを正しく監視するという意味においても価値があると痛感した。 ・・・とすると先のウエブ上のsRGB画像をAdobe RGBモードで見るとケバイという判断と矛盾する。どうもプロファイルの問題のようだ。ウエブサーバーにアップして各種ブラウザでチェックしてみると、Safari(Mac OS10)以外はプロファイルを認識しない。その点、Photoshopでは複数開いている画像に対して、それぞれのプロファイルに従って再描画しているという推測・・・お詳しいかた、どうかご教授を。 |

| 2007/10/05 |

|

| 898 Adobe RGB モニター導入記 その1 1984年にMS-DOSのPCを導入したとき、モニター画面の色はその中で完結していた。256色のなかから任意の16色を表示するのが精一杯だったし、当時は外部からカラー原稿を入力する手だてもごく限られていた。デジタルカメラが登場するのはそのずっと後で、スキャナーの主流はモノクログレースケール、カラーはというとハガキ大の読み取りしかできないEPSON GT-1000の登場に狂喜乱舞したくらいの時代だった。 その4年後に登場したMac IIとAldas社のFreeHand(PostScript)によって、はじめてC/M/Y/Kという印刷インキのシミュレーションが出来るようになる。現在でも生きながらえている24bit(8bit×3)規格のビデオカードも登場し、フルカラー制作環境が整ったわけだ。当時わが事務所では年間売り上げの半分に相当する資金を投入してMac DTPを始めたのだが、FreeHand ver2やIllustrator ver1における青色「C100%」の表示に驚いた。本物と似ても似つかない軽い色しか出ない!深くすると彩度も下がってしまう。緑色「C100%+Y100%」はさらに悲惨だった。鮮やかにするには明度を上げるしかないRGBの宿命というものを実感した瞬間だ。しかし世の中には濃くて鮮やかという色はいくらでも存在するのだ。 ただ、不思議なことに仕事でそれほどの支障は出なかった(笑)。モニターというものは他の世界でもそうだが、基準をわきまえて使うスケールだから、サバ読みというか換算が出来れば大きな問題は生じない。もとより印刷における減算混合と蛍光体(発光体)の加算混合は別世界であって同じになることはあり得ない。それは赤と緑の境界のザワメキ方を見れば一目瞭然で、しかしここを問題にした解説をあまり見ないのは不思議だ。 それからほぼ10年後の1998年に発表されたAdobe RGBカラー空間は、プロセスインキ(CMYK)が表現する色域を確保した拡張RGBだ。これは「モニター画面の中で完結する世界」から実世界近似へ解放する手だてになるのか大いに期待した。間もなく登場したAdobe RGB対応ディスプレイは三菱のCRTだったが売価70万円で、景気低迷の折りちょっと手が出なかった。で、待つことさらに数年、コスト対効果でようやく導入に踏み切ったのはNANAO ColorEdge CG241W BKである。Adobe RGB領域96%表示というスペックはやや気に入らないが(笑)価格を考えれば・・・まあAdobe RGBのスケールに早く慣れる必要があるから仕方がない。 この機種はオプションで自動キャリブレーターが装備されていて簡単に色補正ができるという触れ込みなのだが、あえて目視調整にトライしている。基準がカラダに染みこんでいるから合わせられると思うが、多岐に渡るパラメータをどこから手をつけるかというのは結構難しい。ハードウエア内でできる限り追い込むこと、ソフトウエア段階は最後にほんの少しだけ・・・オーディオの調整とまったく同じだ(笑) 写真はハードウエアの調整にトライしているシーン。手前のカラーチャートは画面上のデータをそのまま印刷したもので、色味と階調性(とくに中央部50%付近の濃度)を比較する。ウエブ上ではsRGBに変換せざるを得ないので、真価が伝わらないのがもどかしい(笑) |

| 2007/10/03 |

|

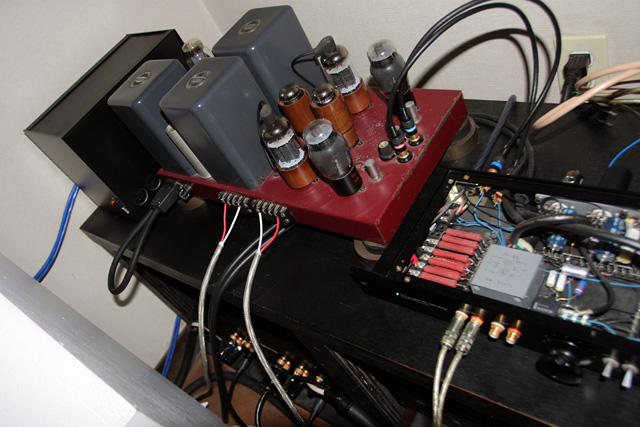

| 897 ハイブリッド・バイアンプシステムに再挑戦 メインで使っていたメリディアン557が修理で1か月以上お留守になったので、仕方なく自作管球アンプをつないでいた。一年ぶりに聴いたそのサウンドは耳を疑うくらい良かった。スピーカーエンクロジャーの耐震補強工事後、声の硬さが気になっていたのだが、それが嘘のように消えている。もとより粒子っぽい解像感はないが、上質の印画紙にプリントしたフィルム画像のようにやや湿り気を帯びた滑らかな階調がすべてを補っているように感じた。さらに低域も以前のような茫漠感がない。このアンプはなにもいじっていないから、エンクロジャーの改造が功を奏したのだろうか。さらにエソテリックのCDPの威力があるかもしれない。とにかく、もうこれでいいと思ったのだが、メリディアンが修理から戻ってきてつなぎ変えてみると、これもいい(笑)大幅なパーツ交換で音のフォーカスがピタっと決まって、中低域のクオリティは過去最高レベルになった(あくまでも当社比ですので・・・) なわけで、両者のいいとこ取りを目論んだ。ハイブリッド・バイアンプである。以前にもトライしたことはあって、それなりに効果を感じたものの数か月すると元のシングルアンプに戻っていた。理由はいろいろあってここでは述べないが、端的にいうと微少音量域と大音量聴取でバランスを取り直す面倒がイヤだったのだ。 今回のハイブリッド作戦は、以前のQUAD303のときのようにのゲイン設定で悩む必要がなかったことに大いに意味がある。球アンプにはゲインボリュームと可変NFBを備えているがボリュームはフルでバランスした。レベルはNFBの微調整で追い込める。今後、高域ドライバのパッシブ・ハイブースト回路の再調整が残っているが、かなり期待出来そうだ。・・・しかし、この写真の威容というか異様はいったいなんだろう。まるでマニアみたいに見えやしないかとそれだけが危惧(笑) ・ 写真解説:左隅の黒い筐体はプリアンプの電源部。プリのライントランスを介したバランスアウトがメリディアン557(下段)に入り、出力はダイレクトにALTEC515Bの入力端子につながる。101dB/1mに200Wは半端ではない。いっぽう、カソードダイレクトのアンバランスアウトが球アンプに入り、出力はネットワークを介して802Dドライバへ。入力部の奥がゲインでその左右(銀色)は可変NFBボリューム。電源は壁コンの4つですべて賄うので、アナログディスクとCDは必要な方だけを差し込むことになってしまったが、じつはこれが効果的。 |

| 2007/10/01 |

|

| 896 自然体・・・だけどほんとは硬派。和田博巳流オーディオ的快感について オーディオ評論家のなかでも飛び切りの売れっ子で、とくに若い世代にファンが多い(ような気がする)和田博巳さん。ステレオサウンドの連載エッセイ「ニア・フィールド・リスニングの快楽」今号では経験的低音論を展開し、最後をこんな感じでまとめている。 「・・・音楽を楽しむ上では、ナローレンジでも小型スピーカーでもそう不安を覚えるとは思わないし、録音の古いレコードを聴いていれば人生それでハッピーと、利いた風な台詞を吐いた僕が、なぜこんなにもワイドレンジな(17Hz〜50KHz!である)スピーカーを使うんだ。わけを説明しろ。とこういうことになるが、んー、困った。演奏はまあまあでも80年代以降にリリースされた素晴らしく録音のいいアルバムのSACDなんかを、わが家のYGで聴くと、超高域や超低域が感じさせる生々しい気配や空気感、暗騒音といったものがフッと立ち現われ、実は、いやがうえにもオーディオ的快感を喚起するのだ。よって私、今後は音楽マニアという看板を下ろして、オーディオマニア宣言させていただく。問題は特に無いと思う。」 いつもの軽妙な文体につられて最後まで読んだら、結論はそれかい(笑) かくいう私は幻聴日記の003で「脱オーディオマニア宣言」しているから、まあ、入れ違いのようなものだが、あまりの面白さにイスから転げ落ちそうになりましたと感想をお伝えしたら、「死ぬほど嬉しい」っていうご返事をいただいた。それがきっかけで、ほとんど初対面の和田さんに逢いに行った。彼のオーディオ関連の文体は独自のスタイルを築いていて、じつはとても憧れているのだ。 ・ 空がやけに広い新浦安の風景を楽しむ間もなくアッという間に和田邸に到着。かの朝沼氏がリスニングルームに設えたあの空間である。全然知らなかったのだが、すっごく若い奥さまがいらして、それがまた、超美人で年齢が彼とうん十歳はなれてるんですって・・・まったく羨ましい人生があるもんだ。 というわけで、昼日中からワイングラスを傾けつつ、まずは長年使い込まれたというロジャースのLS3/5A(15Ω)でラファロ時代のエバンストリオや、マイルスのCBS初期、バルバラの前中期を何点か聴かせていただいた。部屋のほぼ中央に孤立して置かれたLS3/5Aは、それでも音楽の重心が心地よく低く、独特の不透明感がミュージシャンの存在を際だてている。よほどの大音量を望まない限り音楽を聴くには適切なかつ十分な器だと改めて思った。DENONのSACDプレイヤーと上杉のプリアンプ、パワーアンプは正月に自ら製作されたという300Bシングル。エディー・パルミエリ"Perfecto"のなかの一曲にとりわけ心を奪われてしまった。ブラスセクションがトロンボーン3本という構成が面白いし、少ない音数でサウンドの裏側まで見るような感覚にゾクゾクした。サルサ系はいままで聴くことが少なかったのだけど、こりゃマズかったぞ、と貴重な経験をさせていただいた。 と、ここまでが先の連載記事の前半部分に重なるわけで、あの記事の追体験モードになっている現在、YGアコースティクスにいやが上にも期待が膨らむ。じつは3か月くらい前にウルトラマニアのビーグルさん邸でアナットリファレンスは体験済みなので、そのポテンシャルの凄さは承知しているつもりなのだが・・・ しかし、柔和な雰囲気の和田さんとALL金属筐体のこのスピーカーシステム"Anat Reference studio"はどうもイメージが結び付かない。改めてシステムのラインナップを記すと(装置がどうたらは実際どうでもいいのだが、マニア宣言なさったことだし・・・笑)フロントエンドがCHORD CODA+DAC64IIデュアルリンクとロクサンのアナログプレイヤー、針はライラのHelikonでフォノイコがCHORD Symphonicという盤石の布陣。プリはクレルのちょっと古いモデルでこれじゃないとドバっと来ないらしい。パワーはLINNでトライアンプドライブ(ネットワークはアナット内蔵)という構成だ。 途中の雑談でマイルスはCBSのトニー・ウイリアムス、ロン・カーター、ウエイン・ショーター、ハービー・ハンコックを擁していた時代が最強という意志統一がなされていたので(笑)アルバム"ESP"から「アジテーション」をリクエストさせていただいた。この時代のマイルスのなかでも白眉の一曲だと思う。そうそう、あとで気がついたのだけれど、この日(9月28日)はマイルス・デイビスの命日だったのだ。 で、どうだったかというと・・・すっ凄い!凄すぎ! わが家でもその再生音にはかなり納得していたのだが、次元が違った。まさに新次元だ。極めて強靱なボディと滲むようなアンビエント成分が指で示せるくらいに識別できるのに、あざとい分離感はない。一体なのだ。マイルスのミュートでマウスピースと唇の圧力変化さえ、あのサウンドの中に示されていたのかと悔しい思いをした(笑) 低域のファンダメンタルは、意外というわけではなかったがかなり控えめに感じたのは気のせいか。LS3/5Aの低域が足りない分を総量で補う再生術に耳がすでに馴染んでしまった、と一瞬思ったが、彼の通常聴取音量はさらに高いところにあるのかもしれない。しかし、凝縮して一糸乱れぬスーパーソニックエクスタシー。これは烏滸がましいはなしだけれど、わたくしが目指しているものとほとんど同一だ。 一転して、Joe Henry(じつは、この人のことはまったく知らなかった)の "Scar"では、アーバンな香りを放ちつつ蒼い澱が積もっていくような哀愁、それを高張力アルミニュームエンクロージャーが一切の箱鳴りを排除しながら表現するのだが、マイルスのときと打って変わって加工しまくりE-Bassの人工的なブーミングを深くかつ豊かに表現する。さらに、エディー・パルミエリの別アルバム(タイトル失念)の高揚感はどこから来るのだろう? 聴き手の血を沸騰させるラテンの本質を伝える装置というものがあるとすれば、和田さんの音はまさにそれだ。どうも、装置の示す限界をなかなか捉えきれない。思うに、このアナットリファレンスは(というか装置全体が)固有のサウンド傾向を持たないのかもしれないと思った。ふつう、そういう場合は味気ないつまらんサウンドになりやすいが、むしろ正反対だからここは謎だ。 先の文章で「オーディオ的快感を喚起する」なんて仰っておられるが、ここまで聴き続けた印象でそれは「音楽的快感の喚起」の間違いだと確信した(笑) 音を超えたところを明らかにするための能力、それはたぶん客観的アキュラシーのことではないと思うが、多様な音楽と使い手の感性に向き合える狂いのない鏡。それが和田さんの求める究極のオーディオ装置なのではないか。その点、ここのLS3/5Aも最大音量さえわきまえれば、同質の能力を持っていると感じた。あるレベルを超えた使い手にとって「音楽的」と「オーディオ的」に境目はないのではないか。音楽的インパクトとオーディオ的快感はじつは同じことを違う視点で見ているだけかもしれない、なんてことを考えた。 ・ 知るひとも多いと思うが和田博巳さんはその昔、日本語ロック黎明期の代表的なバンド「はちみつぱい」のベーシストであった。下記のサイトの71年から75年までの軌跡は、フォークからロック、その後のニューミュージックにいたるリアルタイム年代記でもある。そのなかでベーシストとして、あるいはプロデューサーとして培ったキャリアがいまのサウンドに投影されていると考えると、なかなか・・・これはちょっと敵わないかもしれない。 飄々として自然、けれど揺るぎないご自身のスタンスも垣間見た。じつは鋼(はがね)の人かもしれない。だからアナットなんだ。 ・ "はちみつぱい"の軌跡はこちらから。 http://www.geocities.jp/spanishcastlemagic2005/ |

| 愛猫 シナモンちゃんとポーズ |

|

| 2007/09/27 |

|

| 895 マスクのはなし(改訂版) 急に涼しくなったせいか風邪ひきが多くなって・・・ってそのマスクじゃぁなくて、まあ似たような効用なのだけど、画像処理のマスク版のはなし。それもグラデーションマスクだ。 昔のフィルム時代の製版現場では、赤いアセテートのマスキングシートを超人的な技巧で切り分ける職人さんがいた。製版フィルムに貼り付けてそれこそ髪の毛一本一本の切り抜きまでこなしてしまう。これは切り抜きの語源でもあるが、要は該当部分の露光を遮蔽するのが目的だ。 製版工程がデジタルになったのは、サウンド関係よりずっと早く1970年代後半には基本的なフローが電子化された。イスラエル製のレスポンスという機械(レイアウトスキャナーと呼ばれていた)は、当時3億円くらいしていて大手の印刷工場にしか置いてなかったけれど、これにより半透明のマスクという概念が生まれた。言いかえれば不透明から全透明までのグラデーションマスクである。先の"切り抜き"はハードエッジだからオン・オフの世界でしかないが、レイアウトスキャナーでは画像同士のフェイドイン・フェイドアウトが可能になったわけだ。 その効用をフル活用したのが、当時のオーディオテクニカの広告だった。担当デザイナーは現在も継続中の遠藤享さんで、大いに羨ましかったものだ。はなしは逸れるがオーディオテクニカの初代デザイナーはかの杉浦康平さんである。 その10年後にレイアウトスキャナーと同じ作業(あるいはそれ以上の)がパソコン上で出来るとは誰も予想しなかった。Adobe Photoshopの出現である。 Photoshop上のマスク版も先人の例にならって赤く表示されるところが面白い。このマスク版の境界をぼかしたうえで、さらに別のグラデーションマスクを適応してぼかし量をコントロールできる。例えば、あるオブジェを切り抜くとしてピントの来ているところはぼかしを少なく、アウトフォーカスの境界部分はぼかしを多くすることで自然な合成ができるというわけ。 この作例(といえるほどの出来映えではないが)では、3重のマスク処理を施している。元画像(下の左上)の輪郭をトレースしたマスク版に一定の幅のぼかしを入れる。さらに画面左のアウトフォース部分が背景とうまく馴染むように別のグラデーションマスクで左に向かってボケを強調する。さらにさらに、ピンの来ているスタイラス(針先)部分は輪郭をシャープに切り抜いた3番目のマスクをつくる。・・・と書くと複雑だが、ものの数分で完成。この総合マスク版(下の右上)を反転させて元画像を選択し、背景(左下)に重ねるだけだ。 デジタルがオンオフの世界というのは、じつは誤りだ(笑) デジタルだからこそ、連続世界を自在にコントロールできるというべきなのだ。(関連オーディオネタへつづく) |