| 2008/01/29 |

| 927 気になることをいっそう気にする病 日頃興味をもっているのは、全体と部分の関係だ。 人間の意識はいつも全方位に向けられているわけではなく、 意図的であれ偶発的であれ、ある特定部分に向く。 この部分の解釈が問題・・・ 全体のなかの位置づけがしっかりしていれば、あるパートの重要性は 自ずと決まってくると思うのが、そう簡単にはいかない。 これは人様のことを言っているのではなく、自分のことだ。 昨晩も寝付く寸前に、隣接している鉄道管理会社の発する騒音に意識が行ってしまった。 送風ファンに周期的な金属音が混じったようなノイズ。 客観的にみればたいした騒音じゃぁないようにも思えるのに すでに聴感覚はこのノイズだけに占領されてしまう。 カクテルパーティー効果が悪い方へ出てしまった。 で、気を取り直して他の音がどの程度か探ってみると 件の騒音よりはるかにデカイ音がそこら中にあるわけ。 寝付けないからいろいろ分析を楽しんでいると 騒音でも自然音に近いものはそれほど気にならない。 もはや自動車の走行音やタイヤのノイズは自然音に分類されるほどの わが家の住環境なのに、電気的な歪み音ははやはりダメだ。 そういえば、通勤電車で漏れ聞こえるヘッドフォンの音は気になるのに レールの継ぎ目音は気にならない。 ヘッドフォンのひずみ成分としか思えないような人工音と較べると、 レールや車輪の発する音はナチュラルで柔らかく、かつ俊敏で非常なハイファイサウンドだ。 というわけで・・・今日はいったい何を書きたかったのか(笑) |

| 2008/01/28 |

|

| 926 ミックス光源の実験 毎度つまらん写真で申し訳ないが、目下の興味はこれだけなので仕方ない(笑) ストロボ光と蛍光管を併用するにあたって色温度の問題は避けて通れないが、しかしケルビン値を合わせれば一件落着といかないところが難しい。この写真では影のカタチとかハイライトの描き具合などはいっさい考慮していない。ひたすら影の色味に注視した。 カラーメーターを持っていないので、ストロボと蛍光管でそれぞれグレーチャートを撮影し、そのグレーバランスから蛍光管の色温度が約600Kほど低いことが判明した。そこでPoly-colorコンバージョンフィルタB2という淡いブルーをかませた。300Kほどケルビン値がアップするはずで、これ以上の補正はスペクトラムバランスの見地から避けたいところだ。 背景に用いた蛍光管は右奥一灯だけなので、そのグラデーションに破綻がなければ、ハイブリッドライティングは実用になるということだ。 光のことを考えていると、なぜかオーディオとの共通性を感じることが多い。 もっと自由でいいのかもしれないと思いつつ、しかし、基本を押さえるところからしか始まらないのも事実だ。 |

| 2008/01/25 |

|

| 925 ストロボシステムの導入 蛍光管の定常光ライティングは設備コストが安いし、なによりわたくしのような物撮りのキャリアの少ない人間には"見えるとおり"という判りやすさがいい。この2年間、ずいぶん勉強させてもらったが、不満も多かった。光量調整に多くの時間を割かなければならなかったし、たいていは後処理(Photoshop)にしわ寄せが来た。 ただ、前回も書いたようにシンプルなライティングといっても最低4灯必要なので、ストロボ化計画には躊躇いもあった。コストが尋常ではない*とか、モデリングランプを頼りに思い描くような光を作れるものかどうか、などがその理由だ。 (*ストロボ4灯を制御するための総コストはEOS-1DsIII+NIKON D3くらいになる。) で、窮余の策が蛍光管を背景に用いるハイブリッドライティングだ。これが一応でも使えるようなら、その後の展開も描けるだろう、ということでストロボシステムの導入に踏み切った。機材の構成や機種選定では悩みに悩んで、でも現時点ではベストの選択になったと思っているが、ブロンカラー社のジェネとヘッド。それに吟味したリフレクターである。今日の午後、代理店の担当の方が届けてくれたので、早速実験に取りかかった。わたくしは不器用で物覚えが悪いので、ひとりひっそりと取り組まないと成果が出ない(笑) 今回の案件は覚えることが多く(なにしろフラッシュメーターは使ったことがないし、EOSの外部ストロボ設定もライブビューとの連携も初めての経験だ。)忘れやすい頭に事前に操作プロセスをたたき込んで、最初に取りかかったのはハイブリッドライティングだ。 下の写真は。狭角度リフレクターにグリッドをかませたスポット的なエリア光とデフューズした拡散光による2灯のストロボ光のみ。ランプの位置も2灯の光量比率も大ざっぱだが、非常に滑らかな周辺減衰が気持ちよい。これに背景用の蛍光管2灯を加えたものがさらに下の写真だ。それぞれの光源はカラースペクトラムに違い**があるので、これを上手くコントロールできるかどうかが今後の課題だ。 (**ミックス光源では相互の影響でシャドウに色むらが発生している。) |

|

| |

|

| 2048pix: http://blog.goo.ne.jp/gencyo/e/937941a39a141ed7d23da3b2c609bbca |

| 2008/01/17 |

|

| 924 ハイブリッドライティング計画進行中! シンプルなライティング構成が好きなので 灯数の多い複雑な組み立てはいらないのだが、それでも、ディフューズのメイン+スポット的なパーシャルライト、さらに背景2灯で全部で4灯。これを蛍光管でやるにはスペースに問題があるし、光量調整の手間は半端ではない。 かといってストロボ4灯を思いのままに制御できるジェネレータがあるのかどうか。さらに色温度を一定に保てるものかどうか。 今朝、たばこをふかしながらふと閃いたアイデア。ストロボだからって1/60secに拘らなければいいだけじゃないかと。蛍光管の光量不足はロングシャッターで補えば背景に使えるし、2灯のジェネレータだったら意中のものがある。 というわけで、あまり例がないと思うがストロボ2+蛍光管2というハイブリッドライティングが浮上してきた。昨年夏のスタジオ全周ブラック計画から半年。ようやく片鱗が見えてきた。 写真は、タイムロード扱いのTerra II pro BML-psa バッフルに張られたレザーとクロームのホーン、ペーパーコーン、それぞれの質感の描き分けが難しい。蛍光管2灯ライティング。前後の個体は合成ではなく一発撮り。別々ピントを合わせて合成すると見事に不自然! このくらいになると被写界深度と回析現象のせめぎ合いだ。 2048pix: http://blog.goo.ne.jp/gencyo/e/76867573cfd112ad5efa63427b857b1b |

| 2008/01/15 |

|

| 923 |

| 2008/01/11 |

|

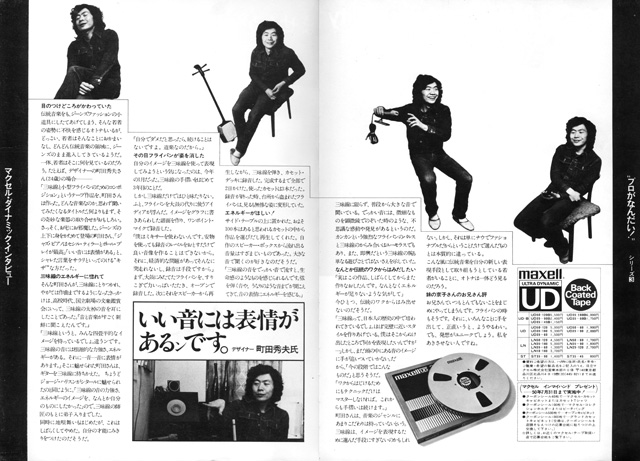

| 922 岐路 1975年、マクセルの見開き広告。 なんか、70年代の匂いをプンプンさせた若者が写っている。 その頃、毎年行われるオーディオユニオン録音コンテストの常連で、 いつも自演の録音というパターンで出品していた。 この時は「三味線と小型フライパンのためのコンポジション」という 作品で最優秀賞になり、マクセルからの広告取材という経緯だった。 細かい文字をどうしても読みたいという奇特なお人がいると仮定して やや大きい画面を用意した(URLをコピペしてください。) http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6f/aa/63acf5b3b103365edbb70e0a2fee025b.jpg すでに33年も前のことだが言ってることは今と変わらない。 まぁ進歩がないと言い換えてもよい。 当時は、駆け出しの舞台デザイナー兼舞台監督アシスタントをしていて 同時期に長唄三味線に夢中だった。といって古典の世界に沈む勇気はなく、 現代音楽における三味線の可能性に考えを巡らせていた。 上記の作品もそのような状況でトライしたわけだが、 そして、同じ年の後半に重大な岐路があった。 いまでは名前も定かに思い出せないが「パン・ムジーク祭」みたいな ネーミングの伝統楽器のコンクールに出場したのだ。 アメリカ大使館がその会場で、 かの鶴田錦糸さんや横山勝也さんといった巨匠の前で演奏するという暴挙! 自前の作品は12音階からランダムに抽出した音列を 思いっきり歌わせるという着想の「三下がりの曲」。 これが評価されたら、この道を進もう。 もし、ダメだったら音楽演奏から身を引く覚悟を決めていた。 その後の経緯は詳しく述べなくても、今をみれば判るとおり・・・ 音楽は受け止める方だけにポジションを移した。 タイトルの写真の背後に写っている自作スピーカーは、 フォスターのFE203とパイオニアのコーンツイターの2ウエイ。 エンクロジャーはバックロードタイプで開口部が後面の上部! 音は、今の装置と似ていてFよりDを優先するところも同じだ。 ちなみに、この広告のヘッドコピー「いい音には・・・」は タイトルに使えそうな文章をあえて発言したら そのとおりコピーになっていたという代物。 |