| 2008/04/10 |

|

| 949 グリュミオー+コリンデイヴィス+コンセルトヘボウ 1974 この数日間、毎朝同じ時間帯に聴いているのは表題のメンバーによるベートーヴェンVnコンチェルトOP61だ。グリュミオーの精緻でありながらも耽美的ともいえるボーイング、コンセルトヘボーの重心を低く決めたハーモニーの妙・・・などに聴き惚れているのだが、実は目的はインターコネクトケーブルのテストだ(笑)日替わりで異なるケーブルを繋いで、隣室でカフェオレを淹れながらのテイスティングが今週の日課になっている。 下の948で書いた某高級ケーブルを別格とすると、予想どおり好ましかったのは、その昔使っていたREVOX B226というCDPに付属していた貧弱なピンケーブルだった。このケーブルのホットピンは昔は一般的だった中央を貫通して先端で半田付けするタイプ。超ナローレンジだけどハーモニーの自然なふくよかさは他のなににも代えがたい。 オーディオマニアをやっていたころ買い集めた内外の中級ケーブルはどれも納得できなかった。これは書いてもあまり意味がなさそうなので省略・・・。中間というものがないのが"オーディオ"かもしれない。 |

| 2008/04/06 |

| 948 アンプを作る人なら分かってもらえると思うけれど・・・ ケーブルなんかで音が激変するのは どこか問題があるんじゃないかと・・・まあ思いますわなぁ、普通。 1,000,000円のインタコ差したって それを受け止める自作プリの内部配線は 日立電線製の水色皮膜のメッキ単線なんですよね。 メーター70円だったかな。 例のREDに鎮座いただいた特等席にエソテリックのCDPを持ってきた。 こうするとアナログプレイヤーを置く場所がないので、 ほんとはイヤなんだけど、ここが圧倒的にベストポジション。 さらに加えて、 某米国製のハイエンドコネクトケーブルを試しているのだ。 これが、スゴイことになってしまった。 セッティングとケーブルの相乗効果なのだけれど インクジェットプリンタ用紙をエコノミー光沢紙から超平滑鏡面仕上げに変えたみたいな、 滑らかな階調、オーバーシュートしない精緻なエッジ感。 とんでもない高価な紐なわけで、かなり戸惑いながらも といって、このコストを他に注入したってこれだけの音は出ない・・・ かの、ぺるけ氏曰く、 新幹線でずっと立ち席だったのに小田原*--新横浜*の間だけ座れたようなもの・・・ なんですけど、 さあ困った。。。 (*駅名はたぶん違っていたと思う・・・笑) |

| 2008/04/03 |

|

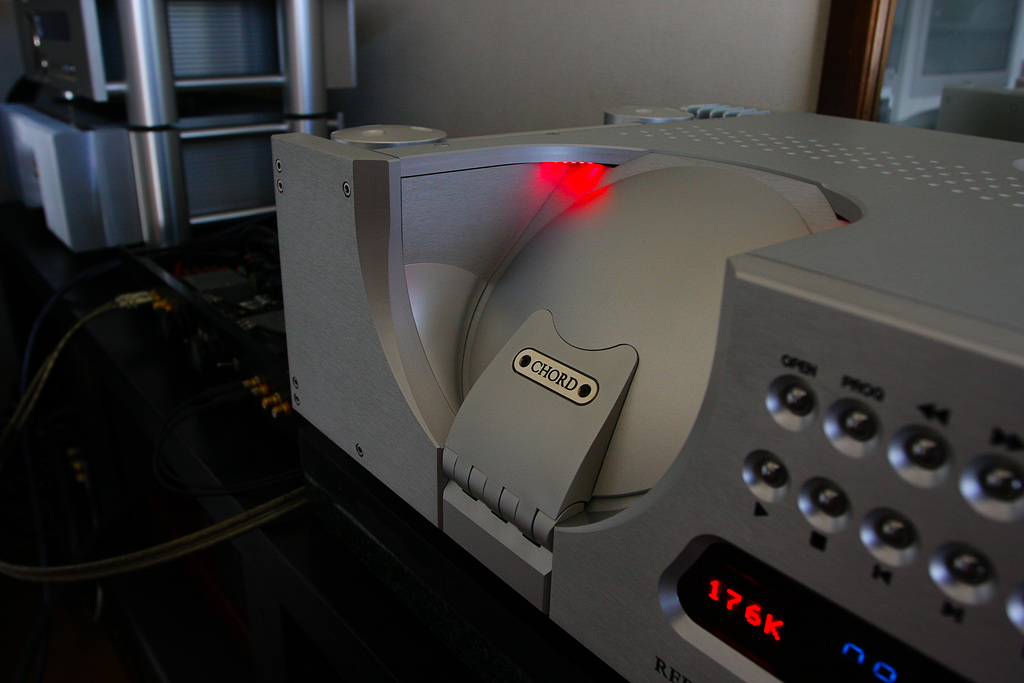

| 947 All "Chord" but Air's Edge One point one (日記風に、でもちょっと長い) 3月26日 週末の実験のためにラック天板に載っている機械をほとんど撤去した。 今朝は、CDP--PRE--POWERだけのシンプルライン。音は2段階くらい向上しているように聞こえたが、気のせいか。 しかし、この音を超える状況というのがなかなか想像できない。(←これは自信なんかではなく、想像力の欠如に他ならない。) 3月27日 表題のbutは"…以外は"という意味で使ったわけだが、半世紀前のALTECユニットを用いたSPシステムをCHORDのフラッグシップコンポーネンツで鳴らしてみようという試み、はたして結果は? Red Refarence+CPA5000Refarence+SPM1050 and Air's Edge One point one(ALTEC515B+802D all horn system) 3月28日 どちらかといえば、 質素なコンポーネンツでバランスをとっているところに突然、なんのチューニングもなしに、このようなそれこそ目眩く機器群を入れてスンナリいい音になるはずがない・・・ と思いつつ、まずマイルス+マーカスの「ラ・シェスタ」をかけて一気に陶酔の極地に連れ出された。何層にも響き合う音の大伽藍。思いっきり下げたスペクトラム重心にもかかわらず高域の高揚感はどうだろう。もはやF1級のエクスタシー! さらに驚いたのは途中に挿入されるガットギターのしなやかで軽く浮遊する表現だ。わが家の常用ラインナップでは重さは表現してもこの軽さは出なかった。 つづいて、バルバラのごく初期のCDアルバム(真夜中の女歌手/モノラル)を聴いた。日頃、CDのバルバラはペケとか言っていたのを撤回しなければならない。豊かだが、とても細くデリケートな描写力と自然な佇まい。誇張がない。スムース・・・なかなか言葉がみつからない。Red Refarenceにおけるレート176KHzとロングバッファの威力は、すでにデジタルだアナログだと議論するレベルではないと思った。究極のデジタルはごく自然な"アナログ"そのものであるということをこのCDPが宣言しているかのようだ。 3月29日 サンプルレートとバッファの可変は個人的には使いにくい。 浅利みき"津軽じょんがら節(中節)"を例にとると、三味線は48KHzが圧倒的に芯のある放射力なのに、彼女の声は176KHzの滑らかさが好ましい、というように変えられるということで判断に迷ってしまう。音楽を聴く機械としてはすべてを同時に欲しいわけだから。このあたりは芯のある表現は得意だけど広がりとか緩い滑らかさが苦手というわが家のSPとの相性なのかもしれない。 DAC64ではバッファはスルーが最善だと考えていたが、REDはロングモードでも曖昧さが少ないし、連綿としたエネルギーの持続を感じる。濃厚な色香を秘めているが膨張するような滲みは皆無で、最高級のルビーの光彩、女優でいえばグレース・ケリー(笑) 3月30日午後 今日は代理店のKさんと和田博巳さんがお越しになって厳しいチェックの耳に晒された。とはいえ自分の機械はスピーカーだけなので、楽な気持ちで音楽を楽しめたと思う。和田さんは、わが家のシーラカンスのような古代スピーカーにちょっと戸惑っておられたかもしれない。 最後は、SPレコードのオリジナルサヴォイ盤を自作のフォノイコライザーのバランスアウトからCDP5000に入力して、チャーリー・パーカーの全盛期の演奏を堪能した。これが信じられないくらい最高のSPサウンドで、サーフェイスノイズはほとんど気にならなく、REDの176Hzと非常に似た印象。パーカーのぶっといアルトは現代優秀録音とは言わないまでも、ブルーノートやインパスルの黄金時代のクオリティには確実に行っていた。本当ですってば(笑) 3月30日夜 REDの特質と思われたかなりの部分はプリのCDP5000の支配力のなせる技かもしれない。というわけで、今回の実験の要になりそうな、機器の差し替えテストを行なう。常用機器との一対一バトル&トータルチェック。意味があるのかないのか・・・。 まず、CDPのみをREDからエソテリックに入れ替え。これで明確に分かることはエソテリックX30-VUはニュアンスが平均化(?)される。背後に廻っている微細な楽器の表情のコントラストが出にくいこと。いい意味で言えば主従の関係が明確になったりポイントを整理して提示するような感じ。さらに感じたことはALL Chordにおけるサウンドデリシャスの源はプリアンプのCDP5000であること。エソテリックでも大いに影響というか御利益があったから確かだ。 次は、パワーアンプだけを常用メリディアンに変更。これははっきりダメだ。同じ英国とはいえ流儀が違いすぎるのかどうか。音の喰い付き方が弱い。Chordはトータルで使ってこそ、その真価を発揮するというべきか。 3月31日 最後に行った組み合わせは、常用機器のラインナップのフロントエンドのみを入れ替える、すなわちRed Refarence+ECC84srpp PRE AMP+Meridian557のセット。サンプルレートは176KHz、バッファはゼロか中間のショートモード。 結論を書く前にお断りしておくと、あくまでわが家のシステムでの評価だ。スピーカー実質周波数特性60-12KHz、可能最大音圧123dB/1m、プリアンプはメリディアンのために回路変更しているし、なんの普遍性もないから(笑) シンフォニーオーケストラでは、フルChordのときのような天井の高い空間表現は残念ながら得られなかったし、弦の湿気を含んだ艶やかさも叶わない。この辺を望むならやはりフルChordの魅力は他に替えがたい。 が、しかし・・・ 唯一鳴らなかった「デコイ」が水を得た魚のごとくタイト感を伴ってグイグイ迫って来る。スラッピングベースのアタックが近くてしかも速い。陽水の「少年時代」はオーケストラのゴージャスな響きは消えてしまうが、彼の気配を至近で受け止める感じ。エヴァ・キャシディの「ストーミーマンデイ」、彼女の言いようのない切迫感とブルースアレイの空間が蘇える。 いままで意識していなかった部分での大きな差異を見せつけられ、あらためてオーディオの面白さを実感する。 4月1日 そろそろ返却の時がやって来るので、組み合わせマトリックスのまだ済んでいなかった(笑)2案件にトライしたが、あまり効果的ではなかった。さらに今宵は電源状況が良くないようで、なんかリンギングっぽい! こういうときはシビアな評価は無理だ。 質素なわが家のコンポーネンツが一対一比較で太刀打ちできなかったというより、増幅系のゲイン配分の問題だろう。ALTECの能率が高いので(101dB/1m)現代の市販品をそのまま繋いでも好結果が出にくいという面がある。 いろいろ試した結論。 いちばん魅力を感じたのはALL CHORDのラインナップだった。悔しいけれど仕方ない。なにしろ響きがゴージャス! 艶やか! 空間がある! しかも熱い! 二番目に良かったのは、わが家の常用ラインにRed Refarenceを加えたセット。やや渋めでタイトになるが、ジャンルによってはALL CHORDよりフィットする局面もあった。 三番目は、わが家のセットそのまま(笑) プリもパワーも単体で迎え入れても製品の本領を発揮するレベルには行けなかった。これは製品のせいではなく、長年にわたる割れ鍋綴じ蓋といっては語弊があるが、コンポーネント連携の緊密度から来ている。 今回のALL CHORDのラインナップでスピーカーを含めたシステム総体を何年か熟成させたら、いったいどんな世界が待ち受けているのだろう? この想像力が今後のオーディオライフのパワー源になりそうだ。 最後に、貴重な機会を与えていただいた(株)タイムロードのKさんとSさんに改めてお礼申し上げて長いレポートを締めさせていただく。 |

|

| |

| 2008/04/02 |

|

| 946 YASUKUNI 今日の天声人語はつくづく巧いなあと思った。文章表現としてである。担当者が替わってからまた読むようになった。 しかし個人としてではなく朝日新聞社を代表しているのなら、なにか人ごとのような感は否めない。中国餃子事件の腰の引けた報道はどうなんだ。自粛するべき理由にあらぬ想像をする人も多いだろう。 映画館に勇気を呼びかけるくらいなら、いっそのこと上映権を譲り受けてテレビ朝日でオンエアすべきじゃないか、なんてね。 |

| 2008/04/02 |

|

| 945 |

| 2008/03/31 |

|

| 944 フローティングブリッジの謎 ストラトキャスターのブリッジはいかにも華奢な構造だ。L型に折り曲げた金属板をやや緩めたネジで浮かせ、弦のテンションと裏側のコイルスプリングの張力で均衡させる仕組みになっている。 元来、トレモロなんか使わないので、ブリッジを固定していた。6本のネジを完全に締め付け、さらに裏側のテンション調整用スプリングを5本に増強して・・・ ・・・しかし、そのような野蛮な対処はフェンダーの意にそぐわないのではないかと最近思い始めている。トレモロを使うか否かに関わらず、このブリッジはフローティング状態で楽器としての音色を醸し出しているのではないかと。 G&Lというメーカーではこのブリッジをダイキャストにしてサスティーンの伸張を計ったらしいが真意はどこにあるのだろうか? 以前、三味線の構造を学んでいて*分かったことは、構造の単純化と複雑化は、それらの相互バランスで音を作るということだ。楽器製作者は響き(振動モード)の単純化を嫌う。多様な倍音を殺ぎながら、マテリアル固有の音色が前面に出るからだと推察する。 というわけで、リペアショップに依頼して、完璧なフローティング状態にチューニングしてもらった。 *参考ページ 三味線の不思議「サワリ」を考察する。 http://www.vvvvv.net/audio/syami03.html |