| |

下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |

|

707 401minutes | | 昨日の日曜日は「ドクトル・ジバゴ」と「マルコムX」を連続踏破するという怪挙に出たのだが、やはり疲れた(笑) 「ドクトル・ジバゴ」は、音楽が語りすぎるとか群衆がやけに整然としているとか、今となっては古いセンスだと思った。1960年代に作られたものの難しさは映画だけではないが、もっと古い時代と70年代以降の両リアリズム(意味はかなり違うが・・・)の谷間だったのかもしれない。作為だけがいつまでも尾を引くような"作家性"を感じたといったら言い過ぎか。 「マルコムX」は自由民権運動の闘志としての物語より、前半のヤクザ時代、1946年のシカゴの街のリアル感あふれる描写が印象的だった。ダンスクラブのビッグバンドのシーンは、映像も音楽も"場"の匂いを伝えている。 写真:横田のDEMODE DINER。国道16号の向こうは塀の中のアメリカ。(2004年5月撮影) |

| PENTAX *istD FA28-105mmF4-5.6 2006/05/29 |

|

706 自然光のちから | | 目下のテーマはライティングで、映画も広告もそればかり気になる困った状況になっている。なにも作為的なスタジオライティングの話ではない。自然光をどのように取り入れるかは、写真でも最重要のテクニックであるし、アングルにも関わるので、なかなかシャッターが押せない(笑) ・ 702の「天国の日々」を撮影したネストール・アルメンドロスのことを調べてみた。スペイン出身でキューバに亡命。その後パリに渡りヌーベルバーグの諸作に関わった。自然光重視でスタジオでも作為的ライティングを極力排除したとか。惜しくも1992年にエイズで世を去った。 彼のセンスとスキルを端的に物語る素晴らしいページを見つけた。 http://www.asahi-net.or.jp/~IJ9S-UCYM/tengoku.html リュミエール叢書 ネストール・アルメンドロス著「キャメラを持った男」 この本は入手不能みたいだけれど、 だれか見せてくれませんかー。 写真:TOKYO HIPSTERS CLUB |

| PENTAX *istDS SIGMA17-70mmF2.8-4.5DC 2006/05/26 |

|

705 色即是色 | | 色を感じるということは光(光源)の反射を感じることに他ならない。しかし、ある物体色の純度からみれば、光源がしゃしゃり出ると、本来の色価が曖昧になる。たとえば料理写真なんかにも多いけれど、やや逆光気味のライティングの反射込みで見せるケース。質感やシズル感を表現できるから写真としてサマになるのかも知れないが、あまり好きではないなあ。本当の色は何処なんだと。 |

| EOS-1Ds MarkII EF16-35mm 2006/05/25 |

|

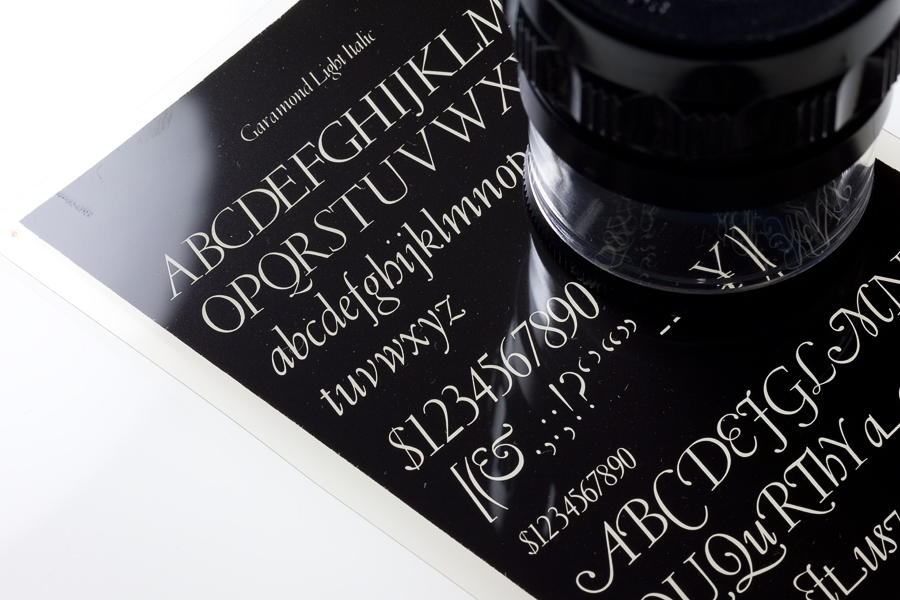

704 精度と時代 | | 年季の入ったグラフィックデザイナーなら、これが何だかわかると思う。欧文組のためのネガフィルムだ。大型引伸ばし機のフィルムフォルダにこれを挿入し印画紙に投影させて紙焼きをつくる。で、必要な文字を切り貼りして版下を作ったのだ。ただ、このようなフィルムが市販されていたわけではなく、モンセンの書体帳から4×5のリスフィルムに焼き付けて作った。先の紙焼きと逆の関係で、引伸ばし機の印画紙台に原稿を置き、上のフォルダ内のリスフィルムを感光させる仕組みだ。駆け出しのころは日がな一日これに従事していた。(TBS-TV厨房ですよ!の"未来の巨匠"みたいなもんか・・・笑) スタットカメラが普及した1970年代後半には、このような手間のかかる作業は敬遠されたけれど、精度は(シャープネスも矩形歪みも)これがいちばんだった。限られた時代と人の技法ではあったが、じつは90年前後にMacのDTPに飛びついた人たちと重なるというところが面白い。 ・ 写真:TS-E90mmのデビューである。ティルトを目一杯効かせて、フィルム全面にピンが来るように・・・ちなみに絞りはF16であるが、これ以上絞るとやはり回析現象が気になってくる。残念。 |

| EOS-1Ds MarkII TS-E90mm/f2.8+ExtensionTube EF12 2006/05/24 |

|

↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。

しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |