| |

下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |

|

011 限りなく透明に近い・・・ | | 「透明感」という言葉はどうなんだろう。音像の表面の不透明な膜が本体のクリアネスを損ねている、というなら分かる。でも「透明な音」っていう表現は、音像の向こうに別の音像が透けて見えるような状態を想像してしまうのです。これはかなりアンナチュラルな世界。個人的には音量を絞り込んでいって限りなく無音に近い状態に「透明」を感じるのだけど、ヘンかなあ。 ついでに言うと「くちびるの大きさ」とか「滲みのない音」あるいは「ピンポイントの定位」なんていう表現にも、違和感を感じるわけです。なぜかといえば、人間の声はくちびるが出すわけではないし。音には滲みがあるし、音像には幅があるから・・・。 (photo by scylla, model: cha-) |

| 2004/03/16 |

|

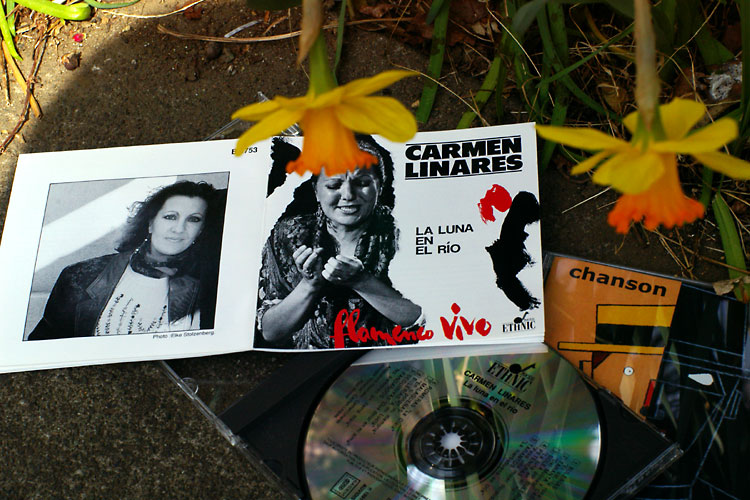

010 唄のないフラメンコなんて・・・ | | 唄のない「津軽じょんがら節」はまったく面白くないけれど、ギター演奏だけの「フラメンコ」にもあまり興味がない。 カルメン・リナーレスはカンテ・フラメンコの伝統を受け継ぎながら、現代のまさに生きた音楽を具現するアーティストであると思う。その声は鋭利でありながらグラマラスな熱気を伴っている。このアルバム「La Iuna en el rio」は、曲によってフルートやチェロも動員した多彩な音づくりなのに、これらの作為が音楽の内側の血の濃さを一向に減らさないことに驚く。両翼に位置するギタリスト、Paco CortesとPedro Sierraも強靭でハイスピード、ときに天を舞うような軽やかさ。 AAD表記のアナログ録音で、どこまでも伸びる強大なDレンジと漆黒のSN感に驚愕。 写真右下のジャケット「シャンソン/フラメンカ」これもカンテ・フラメンコ。一流どころ12組がフランスの名曲にチャレンジしている。たとえば「ラ・ボエーム」まぎれないスペインの色、ディープではあってもけしてゲテモノなんかじゃない。世の中には凄い音楽がキラ星のように存在し、でも聴く幸運に巡り会うのは、ほんのわずかということを実感しながら聴き入った。 (PENTAX*istD smcA 50mm F1.4) |

| 2004/03/15 |

|

009 A BUS OF THE RISINGSUN | | 新宿駅南口で外界に出る。一瞬、朝日をあびた「鮮やかさ」が視界に入った。カメラを首から下げる野暮はしたくないので、いつもそれはバッグに潜めている。信号待ちの「鮮やかさ」の正体が、どうか過ぎ去ってしまわぬように祈りながら、あわてて取り出しシャッターを切った。こういうときは構図も露出も、なるようにしかならない。ノートリミングです。というか基本的にトリミングはやらない主義です。 (PENTAX*istD smcA 50mm F1.4) |

| 2004/03/15 |

|

008 音場か、音像か、それが問題 II | | 再生音を聴くとき、意識は「音像」に向かうことが多いです。わたしの場合。しかしこの音像は切り絵のような平面ではダメで、側面から裏面に回り込んでいく様子や、背後の気配さえ感じさせてくれる三次元の音塊であってほしいし、願わくば周囲がすこし滲んで空気と溶けあうさまも・・・ということは「音場」を再現することと変わらないのか? そう、変わりはないけれど、構築することと意識をどこに向かわせるかは、微妙に異なる問題なので、そこに個人のさまざまなアプローチがあると思うわけです。 (PENTAX*istD smcA 50mm F1.4) |

| 2004/03/12 |

|

↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。

しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |