| |

下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |

|

431 ラウドネスの怪 | | フレッチャー/マンソンの等感度曲線(1937年)は、音圧が低くなると低音域が聞こえにくくなることを示している。微小音量域では、人間の耳にもっとも敏感な3.5kHzを基準にすると、低音50Hzは≒50dBもの感度差がある。50dB/50Hzと0dB/3.5kHzが同じ音量に感じるということである。その後、このカーブは1957年にロビンソン/ダットソンの再検証を経て微調整されながら、最近では2年前に制定された国際基準(ISO226-2003)にまで至っている。これらは立派な学術業績であり、各分野で大いに貢献したであろうことに異存はない。 ・ 問題はオーディオである。フレッチャー/マンソンの実験では純音を用いたという記述があるが、生音、再生音の如何を問わず同じ傾向を示すのかどうか。パルス的不連続波形ではどうなのか。ひと昔前のオーディオアンプにはラウドネススイッチが装備されていて、これは上記の理論を拠り所にしていた。いまやラウドネスはおろかトーンコントロールさえ付いていない。このような傾向を、ピュアオーディオマニアのバランスを欠いた潔癖性と揶揄する向きもあるだろう。だが、あんなものは必要ないというのがぼくの結論だ(笑)。低音域のサスティーンをしっかり表現できる装置であれば、という条件付きではあるけれど。 ・ 等感度曲線を否定するわけではもちろんない。ただそれは静特性的に、量で補えば済むという単純な問題ではないだろうし、微小音量域における低音感の減少は生の音響においてもたえず発生しているはずで、人間の耳と脳はすでにそれらを折り込んでいるのではないだろうか。コンサート会場で弱音の低音が足りないとは誰も思わないだろう。音響理論をいちから勉強していないので、これから先のフレーズを述べるのはちょっと憚られるが、従来の理論は耳を完結したセンサーとして捉えている面が多いように思えてならない。定量化しにくい困難さを伴うが人間の「感覚」を基準にした新たなパラダイムが必要ではないか、ってね。(EOS-1Ds2 EF50mm/f1.8II) |

| 2005/07/28 |

|

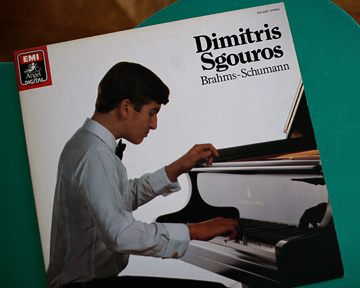

430 Dimitris Sgouros | | ディミトリス・スグロスのデビューアルバム、1983年13歳の録音である。シューマンの交響的練習曲は、目が詰まりすぎた息苦しさに最後まで聴き通せなかった。  しばらくぶりに今朝聴いてみると、そんな感じは微塵もなく、周到ながらもナチュラルな語法に唸ってしまった。時代が変わり、オーディオも変わった。なによりこちらが変わったということか・・・。 (EOS-1Ds2 EF50mm/f1.8II) しばらくぶりに今朝聴いてみると、そんな感じは微塵もなく、周到ながらもナチュラルな語法に唸ってしまった。時代が変わり、オーディオも変わった。なによりこちらが変わったということか・・・。 (EOS-1Ds2 EF50mm/f1.8II) |

| 2005/07/28 |

|

429 More Darkness VIII | | 2048px画像を5点ばかりアップした。こちらから→ (EOS-1Ds2 EF70-300mmDO) |

| 2005/07/26 |

|

428 続・未来を滅亡から救う | | アートディレクションに未来の滅亡を防ぐ機能があるのかどうか。ほとんどの広告は拡大再生産のための道具なわけで、世界の人口増や天然資源の枯渇を持ち出すまでもなく、滅亡を加速する手段になっていると思う。破滅の淵がすぐそこに来ていることを提示つつモノを売るということは、はたして可能なのか。むしろ「競争して他者に勝つ」というテーゼを撤回するところから、新たなディレクションが生まれるのかもしれない。 ジャズミュージシャンの 菊地成孔氏がTBS情熱大陸で放った言葉「音楽が地球を救うなんて幻想だ。音楽は戦争の道具にもなるんだ・・・」(EOS-1Ds2 EF70-300mmDO) |

| 2005/07/25 |

|

↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。

しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |