| |

下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |

|

435 | | 宇宙みたい・・・。(EOS-1Ds2 EF50mm/f1.8II) |

| 2005/08/03 |

|

434 ちょっとさむい3つの小品 | | ★その1★あっ、そこ段差あるよ。暗いから気を付けて。ダンサ・イン・ザ・ダークなんちゃっ。。。★その2★モダンフォークの王者、PPM。コンサートでいつも右にいるベーシスト、日本人なんだって? ピーター、ポール、安藤、マリー。。。★その3★くるま運転中に便意を催したんだよね。そしたらデニーズの看板。とりあえず店入って、ウエイトレスの女の子に「トイレ、お借りできますかぁ」 なーにを聞き間違えたか「お持ち帰りですか?」だって。いえいえ置いていこうかと(^^; (EOS-1Ds2 EF50mm/f1.8II) |

| 2005/08/02 |

|

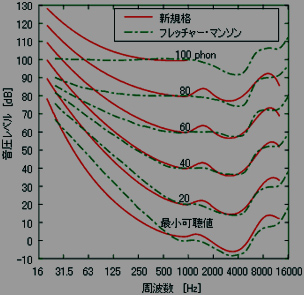

433 音の強さを計る困難、小音量の隔絶世界 | | オーディオにおける等ラウドネス曲線へのコメントについて、複数の方から同様の疑問を提示された。 ラウドネスは再生音が実音と比較してどれだけ小音量域にシフトするかにより発生する問題であって「演奏会場では小音量でも低音不足を感じない・・・」という件の意味がわからない。等ラウドネス曲線を理解していないのじゃないか。というような主旨だった。 ・ 再生音への基本的な考え方を記さなかったことが、このような疑問を生み出したと反省している。しかも、その考え方は世間の常識と異なっているから(笑)。というわけで補足説明を少々。 ・ ラウドネスコントロールは基準音量に対して、小音量聴取時の人間の感度低下を補う手段ではあるけれど、足りない量を付け加える意義が本当にあるのだろうかという疑問は、何十年もまえから抱いていた。 まず、小音量聴取時に大音量と同じスペクトラム分布を実現したとしても同じ音にはなるわけではない。音量の変化は極言すれば音色の変化の一部であるからだ。かつて電気の力を借りたオーディオが出現し、再生音量を調整できるようになったわけであるが、元の音量より小さい(あるいは大きい)ということを人間の感性がどのように受けとめたのか、きちんと検証されたことはあるのだろうか。 小音量聴取に、生演奏時のスペクトラムバランスを求めているとは思えない。マイルスのミュートTpを深夜にひっそり聴く快感は、その音量でしか表現できない、生演奏とは異なる価値であると思う。 ・ ふたつ目は、計測の問題である。波長が大幅に異なる2つの音の強さを較べるのは単純な話ではないということだ。黄色と青色でどちらが明るいかは分かりやすいけれど、それではこの二つの色の強さの判断はどうかというと複雑で微妙だ。等ラウドネス曲線確定のための何千人にもおよぶ被験者たちは、スピーカーから放射される純音(≒サイン波)を較べて同じ音量と思われるポイントをチェックしたと思う。しかし純音であっても音の高低で表情は異なるわけで、とくに100Hz以下の超低域で音量判断が正しく行われるだろうか。また、楽音のような意味のある音波に対しては、人間の耳(脳)はターゲットの音を聴き抜く能力を備えている。いわゆるカクテル・パーティー効果もその一部だ。 ・  2003年に制定された改訂・等ラウドネス曲線は興味深い時代の変化を示している。フレッチャー/マンソンのそれと比較して基準レベルが100phon時の大音量領域であっても、低域端の感度低下が30dBにも及んでいる。フレッチャー/マンソンではこのレベル域では低域端に向かってほぼフラットで感度低下は示していなかった。これが実験手法によるものなのか、人間の感性の変遷なのか、ぼくには解析できないけれど、音量レベルによる偏差より波長の高低による感度変化を重視すべきと語っているように思える。とすれば再生装置のレスポンス(特に微小音量時の低域リニアリティ)がクリアできれば補正はほんの僅かですむという結論になるかもしれない。またそれに相応しい等ラウドネス曲線を求めるとしたら、純音ではなくバンドパスノイズとパルス成分を含む有意的な楽音を組み合わせ、なおかつ人間の意識レベルまで考察した測定手法の確立を待たなければならないのではないか。(EOS-1Ds2 EF50mm/f1.8II) 2003年に制定された改訂・等ラウドネス曲線は興味深い時代の変化を示している。フレッチャー/マンソンのそれと比較して基準レベルが100phon時の大音量領域であっても、低域端の感度低下が30dBにも及んでいる。フレッチャー/マンソンではこのレベル域では低域端に向かってほぼフラットで感度低下は示していなかった。これが実験手法によるものなのか、人間の感性の変遷なのか、ぼくには解析できないけれど、音量レベルによる偏差より波長の高低による感度変化を重視すべきと語っているように思える。とすれば再生装置のレスポンス(特に微小音量時の低域リニアリティ)がクリアできれば補正はほんの僅かですむという結論になるかもしれない。またそれに相応しい等ラウドネス曲線を求めるとしたら、純音ではなくバンドパスノイズとパルス成分を含む有意的な楽音を組み合わせ、なおかつ人間の意識レベルまで考察した測定手法の確立を待たなければならないのではないか。(EOS-1Ds2 EF50mm/f1.8II)・ グラフは新規格とフレッチャー/マンソンによる等ラウドネスレベル曲線の比較(独立行政法人 産業技術総合研究所のWEBページより転用させていただいた) |

| 2005/08/01 |