| |

下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |

|

763 プリアンプ、バランスアウト計画 その2 | | アンプの改造は想定される様々な事態を織り込むので、着手するまでに長い時間が必要だったりする。まあ、ほとんどはボケーッと眺めているだけなんだが・・・。たいていは解決済みのことしか行わないのだけれど、アースでは結構行き詰まっていた。アンバランス→バランス変換のアース問題。アンバラの信号グラウンドはシャーシと同電位だけど、今回の場合、バランスのグラウンドは信号電圧の中点から取り出すので、フローティングしかない。 一方パワーアンプ側はバランスのグラウンドがアースなわけで、二つの筐体のアース電位が異なるという事態が発生する。いっぽう電源は共通ラインから供給するわけだから、斯様な事態が良いとは思わない。しかし、どういう問題を生じるか分からなかったので、やってみて問題があれば改めて考えることにした。 といいつつ、ひとつの秘策を施す。バランスのラインケーブルにオルトフォン製の4芯を選んだのもそのためなんだけど、トランスの中点をトランス端子で結合せずに、パワーアンプのコネクタ部分まで併走させ、ここで結線する。外皮シールドもこの一点だけに落とす。プリ側はオープンだからシールド効果は「?」だけど、トランスの中点をプリアンプから出来るだけ遠ざけアースを1点に集中されるという、なかば心情的な理由だ。このイレギュラーな作法は問題があれば簡単に修正できるから、とりあえずトライしてみよう。 ・ で、実際のところはなにも問題は起きなかった(笑)ゲインも残留ノイズの聞こえ方もQUAD303のときと変わらない。むしろノイズの粒子サイズが1/4になったように感じる。実質パワーが4倍近いことを考えれば幸運だったかもしれない。 で、肝心の音はどうなったかというと・・・と、その前にMERIDIAN 557におけるアンバラ入力時の良かった点は、夢見心地の浮遊するウォーム感だろうか。リッキー・リー・ジョーンズ「POP POP」。彼女の微笑みがけだるいニュアンスを伴ってあたりの空気をざわめかせる。対して受け入れがたい部分は主に低域にあるわけだが、量感はあるものの立ち上がり・下がりともに緩い感じが否めなかった。チャーリー・ヘイデンのベースがいっそうゴム質に聴こえる。音が遠いというべきか、間に越えられない半透明の膜があるというべきか。 いっぽう、バランス入力では(といってもケーブルと端子の違いもあるからトータルな印象でしかないが)夢見心地の曖昧さは後退し、キリッと凝縮した音の実体が浮かび上がってきたように感じた。そう、この触れる音。これがないと先へは進めない。(つづく) |

| PENTAX *istDS SIGMA17-70mmF2.8-4.5DC 2006/08/31 |

|

762 可愛い花 | | ちょっと古い話題になったけれど、8月19日にNHK-BSでオンエアされた「ザ・ピーナッツ」。美空ひばりや山口百恵のように振り返られることがなかったのが不思議だけど、あらためて彼女たちの実力に圧倒された。ぼくは"ザ・ヒット・パレード"や"シャボン玉ホリデー"をリアルタイムで見ていて、ザ・ピーナッツはご飯のようにプレーンな存在だったから、ことさら意識することもなかったが、2006年の今になって得がたい存在だったのだと気がついた。S・ベシエの「可愛い花」はとくに好きだったけれど、なんとデビュー曲だったとは驚き。本人たちの努力はもちろんなんだろうけど、この時代のレコード会社やディレクター、アレンジャーの志の高さが"ひしひし"と伝わってくる。 ・ テレビを撮るという安直路線で申し訳ない(笑)しかし、意外と難しい。 |

| PENTAX *istDS SIGMA17-70mmF2.8-4.5DC 2006/08/30 |

|

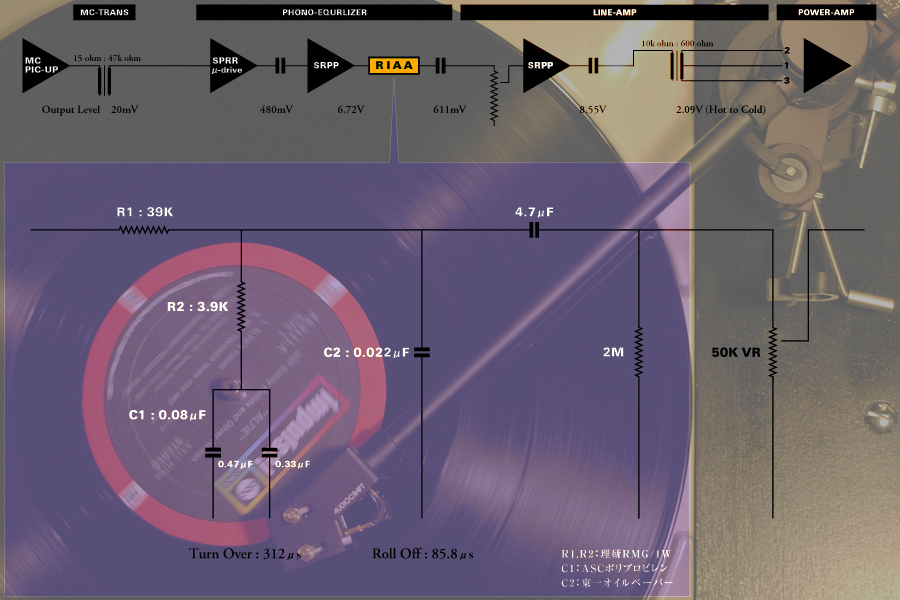

761 フォノイコライザーリニューアル計画 | | 前回(760)の英国製名機CHORD Symphonicのあとに繋げる話題としては、はなはだ恐縮ではありますが、長年の懸案を解決すべくフォノイコを再設計した。7年前に持てる知識を総動員して作り上げたのだが、想定していたサウンドを得ることはできなかった。まあ、初めて作るプリアンプで狙った音が得られるなんて烏滸がましいかぎりだけれど、やはり悔しい。そこで、いままでの試行錯誤の経験をふまえて、再挑戦となった。 ・ 基本的な構成は初代機から変更はない。2段増幅で目一杯電圧を上げたうえで、DCバイアスが掛かったままイコライジングする。これはディスクからの微細な情報を可能なかぎり埋もれさせないという理念のなせる技というか(おおげさ!)CR型の欠点といわれるSNの改善にも貢献すると考えていた。 ・ 時定数算出の元となる"R2"抵抗は3.9Kと管球アンプにしては非常に低い値を与えている。これはイコライザーの出力をラインアンプの50KΩボリュームで受けるからで、同時に前段の内部抵抗の影響を考えると、あまり低くは出来ないという微妙な関係にある。このECC84 SRPPのカソードアウトの出力インピーダンスは約1.2KΩなので、ぎりぎりといったところか。 計算上の時定数はターンオーバーが312μsと、規格の318μsから2%ほど中域寄りからターンを始めるが、誤差の範囲と思う。ここを聴感で変更すると後々痛い目にあうのは経験済み。ロールオフは早めに減衰する数値を意図的に選んでいる。"C2"は本来0.01923μFが正しい値なのだが、たぶん高域にウエイトが乗ったサウンドになるはず。わが家のALTEC 802Dでは2kHz前後がやや強い傾向にあるので、一種の"割れ鍋綴じ蓋的"効用も期待できる。というか、この"C2"に東一の0.022μFのオイルコンデンサを使うという思いがあって、"R2"の数値が決まったと言ったほうが正しいかも(笑) ・ CR型フォノイコは音質上の利点が喧伝されることが多いが、過去の銘記といわれるフォノイコライザーでCR型は意外と使われていない。記憶ではヤマハC-1とデンオンのPRA-2000くらいか? マランツ7型もマッキンのC22もNF型。 じつは7年前に上記の自作フォノイコで初めて音出ししたとき、なんて無骨で色気の少ない音なんだと思った。ただ、ギレリスのピアノのように骨格がしっかりしてナヨナヨしない長所もあったわけで、あれはスプラグのフィルムコンデンサの音色に多くの原因があったように今は思っている。今回は定数問題も若干はあるけれど、東一のオイルコンの影響は大きい。従来の実体感の上に、仄かに匂うような柔らかな響きや、控えめながら色数の多いグラデーションがレコード溝からようやく取り出せたという感を強くしている。 |

| 2006/08/28 |

|

760 FOCUS & LIGHT | | レンズを目一杯絞ると回析効果でせっかくの結像が滲んでしまう。解像感を優先するならF11くらいに留めたいところだが、それでは限られた範囲しかフォーカスしない。今回の撮影では、筐体の表層と内部を克明に描く必要があった。思い浮かぶ選択肢は、1:シフトレンズのチルト機能でピント面を斜に設定する。2:その上で内部のみを別撮りしてレイヤー合成する。といったところだが、どちらもNGだった。不自然な感じが拭えなかったからだ。 人間の脳はワンシーンといえど、露出、フォーカスとも多重レーヤーの総体を認知するわけだから、画像の作為を否定してはいけないと思いつつ、現段階では* 素直にワンショットに収めたほうが違和感が少ない。結局のところF25まで絞り、解像度より** 被写界深度を優先した。(*ぼくの技術とカメラ機能の両方を指している。**印刷サイズとアンシャープマスク効果を見込んでのことではあるが・・・) ライティングも、表層と基盤の見える内部の明度差を近づけなければならなかったが、この作例は1灯ライティングの一発撮りで、左下のブランドプレートだけがレイヤー合成だ。アルミ削り出し筐体の柔らかくてシャープな質感と、ウインドウ内部のLEDの光彩が"見たように"表現できたかどうか・・・。 CHORD Symphonic copyright: Timelord ltd. |

| EOS-1Ds MarkII EF100mm Macro ISO100、F25、3.2sec 2006/08/24 |

|

↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。

しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |