| |

下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |

|

600 これは伝統音楽の新しい音響だ | | 「今藤政太郎 邦楽リサイタル」の本番は、2階席下手サイドのホール奥行き方向のほぼ中心に席を取った。この位置がホールの響きを十全に聴かせてくれると考えたからだ。開演まで時間があったのでロビーに出ると、先日のリハーサルで意見が対立したプロデューサー氏に遭遇した。「例の屏風、使いません。少し対策をしたので、ホールの響きを優先することにしました。」と嬉しいお話。あのとき、演奏者の背後の屏風を取り外した際の低域の深さは、かつて聴いたことのない世界だったので、僭越ながら所見を述べてしまったが、まあ、そのせいって訳ではないだろうが(笑) ・ 紀尾井ホールは残響のエンベローブが素直で、突出するフラッターエコーが耳につかないので、パルス主体の和楽器でも問題はない。むしろ他では得られなかった三味線音楽の新しい音響的側面を存分に聴かせてくれたと思う。 ・ プログラム最後の「英執着獅子」では唄方5名のユニゾンが低い重心のまま空間に漂う新鮮な体験をした。声の明瞭度は懸念していたほどは低下していないし、魅力の方が勝っていた。三味線は推測に過ぎないが、響きを抑える方向でチューニングしたのだろうか。もっと高域に輝きがあっても十分耐えられるレベルだ。 驚いたのは大鼓(おおかわ)をはじめとする打楽器の音。鼓は絶えず湿気を与えながら演奏するが、大鼓は乾燥させるうえに和紙を膠で固めたサック状のチップで叩く。世の中にこれほどの立ち上がりを持った楽器は他にないと思うが、その強打がこのコンサートホールの広大なエアボリュームを一瞬とはいえ飽和させた。演奏者側では問題になったかもしれないが、こんなスリリングな音は初めての体験だ。さらに不思議なのはこの甲高い楽器のパルスに、超低域成分が混じっていたことだ。段差のような一瞬の気圧の変化といえばよいのか。楽器が元来備えた音ではなく、あの強烈なパルスがトリガーになりホールのエアボリュームが根元的にもっている超低音を垣間見せたのか? ・ 能楽堂の床下に埋められた「瓶」もそうだけれど、日本の古典音楽は超低域を意図的にカットするしきたりがある。日本の伝統音楽における低音の扱いに対する特殊性については、以前にこの日記でも述べているが、聴感覚の適正サウンドスペクトラムというものがあるとすれば、時代の変遷のなかで伝統音楽のそれが"不変"であり続ける必要があるのだろうか。ぼくの場合、何十年も三味線音楽を聴いているけれど「甲高い音だなあ」という感想を持ち続けている。しかし現代人は幼いころから西洋音楽も普通に耳にしているわけで、心地よい音楽の重心というものがジャンルによってそう変わるものではないような気もしている。 ・ 今回の紀尾井ホールの成果は、伝統音楽を新しい視点から従来隠されていた音の魅力(主に低域のサスティーンetc...)を提示したという意味で、画期的な成果であると思うし、主宰者である今藤政太郎氏の果敢な挑戦に大いなるエールを送りたいと、また生意気を言ってしまった(笑) |

| EOS-1Ds MarkII EF50mm F1.8 2005/12/20 |

|

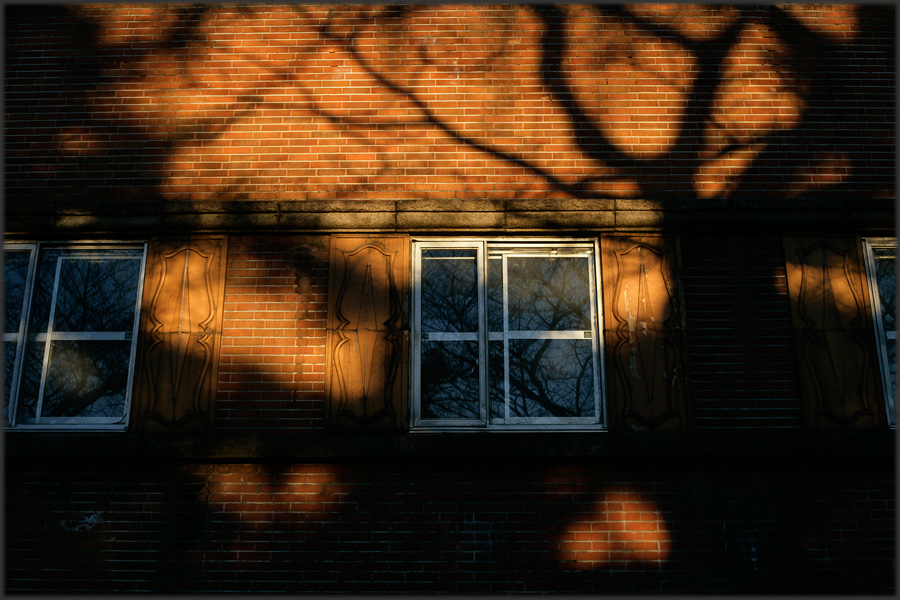

599 窓 II | | Photoshop CS2のチャンネルミキサーでモノクロ変換した。パラメータは秘密である(笑) |

| EOS-1Ds MarkII EF50mm F1.8 2005/12/19 |

|

597 窓 I | | レンズの"味"の多くの部分はその個体の持つトーンカーブに由来すると思う。これはカスタムトーンカーブを用いて、評価測光−2/3段補正で撮った。撮影後の加工はしていない。 |

| EOS-1Ds MarkII EF50mm F1.8 2005/12/19 |

|

596 エッジにおける超高域成分の考察 | | 縁なしプリントは、異次元世界である写真内部と鑑賞者の住む現実世界がリアルに対峙するという意味での潔さがある。問題は台紙やウエブ画面のような平面に貼った写真である。鋭いカッターで切り落としたようなエッジに違和感をもつことが多い。連綿としたピクセルの関わりで成り立つ画像の辺境にもそれなりの扱いがあって然るべきと考えたわけだが・・・。構想中の写真サイト「An ordinary spectacle」ではこの手法と理念を発展させたものになると思う。また、大げさな(笑) |

| EOS-1Ds MarkII EF50mm F1.8 2005/12/16 |

|

↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。

しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |