1133 BEHRINGER DEQ2496 Ultracurve Pro 試用中

F特を電気的にコントロールすることに懸念はある。が、弊害とメリットを秤にかけてみようと思った。

再生空間のF特を電気的にコントロールするのは単純な話ではないということは、この幻聴日記や<at>senseで繰り返し述べているのだけれど、ひとつアイデアが浮かんでいて、それを実践してみたいというのが背中を押された理由だ。ほんとはアキュフェーズのDG-38/48が望ましいところだが、そんな贅沢はできない。なので、BEHRINGERのUltracurve Proを導入してみた。ただこっちは安すぎて超不安(笑)

Ultracurveは膨大なモジュールを持つDSPで、着目点は以下の機能だ。

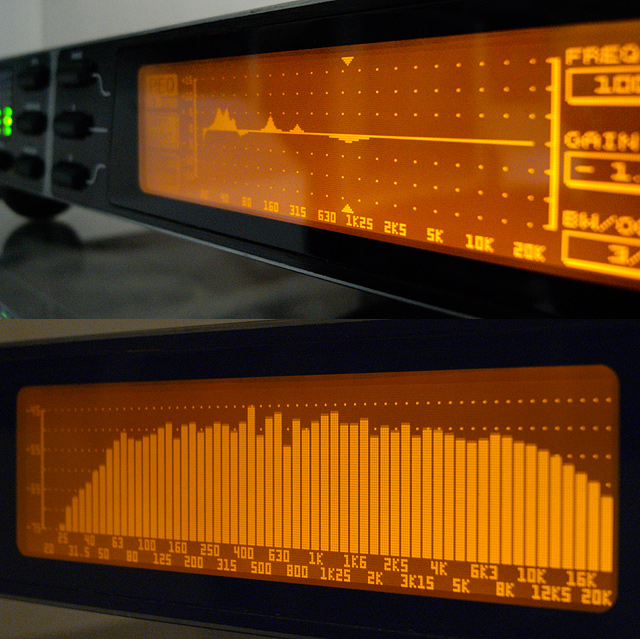

10バンドのパラメトリックEQは中心周波数を1/60octのピッチで設定でき、各Qを1/10octから10octの幅でコントロールする。極端な例だが、100Hzのとなりを101Hzに設定できる。くわえて、オーバーラップする帯域に発生するオーバーシュートを補正し、グラフィック画面では、オーバーラップ帯域の最終レベルが表示される。通常のグラフィックイコライザーではフェーダーの位置と補正レベルに大きな誤差を生じるのはご存じのとおり。

もうひとつのメリットは、内蔵ジェネレーターによる61バンドのリアルタイムアナライザー。測定用マイクを持って部屋のなかを動き回りながら、この画面を動画として記録しようというのが先のアイデアだ。あとで繰り返し再生しながら、本質的なピークとディップを解明し、これをパラメトリックEQに反映させるという企て。もちろん、この機種にも上記機能を連動させる自動EQ機能があるが、これには期待していない。というか機械には無理(笑)

元の状態とこのプロセスを入れたときで、どちらが音楽的感銘があるかというシンプルな話なのだが、最終的な判定にはまだ時間が必要だ。設置場所からはじまりケーブルの選択など音を悪くする要因が増えているのだから、仕方ない。以下は、調整初日の画面。 |