| 2009/06/18 |

|

| 1139 四谷三丁目 喫茶茶会記にて |

| 2009/06/10 |

|

| 1138 The Goldmund Media Room、究極の再現空間 壁面に埋め込まれた10CH+Center CHのスピーカー群。 3way構成のスピーカーユニットはそれぞれが専用パワーアンプと直結していて、スピーカーの至近にカスタマイズ "テロス" が総数で30基以上埋め込まれている。プログラムソースから帯域ディバイダ、パワーアンプ前段までは完全デジタル伝送であり、目指したのはリスニングポイントでの正確・厳密な周波数&位相制御だ。 打ち合わせのあと、ちょっとだけのつもりが延々2時間・・・ 一人で居るのはもったいないような体験だった。 まず、マリア・ジョアン・ピリス「後期ショパン作品集」を聴く。 目の前はスピーカーさえ見えない漆黒の空間であるのに、ピリスがそこに存在している不思議さを思った。音の在処とはこの感覚のことかもしれない。 楽器の実在を超えて音楽そのものが立ちのぼるピリスの演奏ではあるが、グランドピアノとしては最高レベルの音響をその再生音から感じた。直角的エッジと緻密な質感、そしてしなやかで匂いたつ色香。菅野沖彦邸で体験したあのピアノの匂いを彷彿とさせる。 しかし、途方もない圧倒的Dレンジである。 持参したパコ・デ・ルシア「Luzia」では、これがいっそう顕著で、床を踏み抜くような強烈なサパテアドと弦に触れる微かなフィンガーノイズが同時に顕れる。こんなコントラストをかつて耳にしたことはない。常軌を逸した大音量だが、なるべく大きな音でとリクエストしたのだから仕方ない(笑)我が家のそれも大きいほうだが、そこからさらに+4.5dBくらいか。ゆうに120dBオーバーの世界だろう。耳の限界をすでに超えていたが、この再生空間のキャンバスにおいては破綻の兆しさえ伺えない。 ちなみにMedia Roomの最大設計音圧は130dB!である。 通常のオーディオ装置では、既成の部屋がまずあって、そこにスピーカーを置く。その空間は多様で、例えればスピーカーは荒海に出航する舟のように様々な障害に遭遇しながら、聴き手に音楽を届けているわけだ。その対処にオーディオの楽しみを見いだすことも重要ではあるが、音楽に辿り着くまでの膨大な時間を無駄と思う人、あるいはすべてをやり尽くし、さらに上があるのではと疑心暗鬼になったマニアetc...いずれのケースでもGoldmund Media Roomは最高のソリューションではないだろうか。ここでは、空間と出力ディバイスの完璧な整合性を求めるところから全体計画が成されている。 熱意あるオーディオファイル諸氏には、この成果をぜひ体験していただきたい。生演奏をいくら聴いても得られないオーディオの壮絶感覚というものは確実に存在し、そのイメージを拡張させる意味での貢献度は想像以上に高いはずだ。 ※ステレオサウンド誌2009/SummerにMedia Roomの見開き広告が掲載されているので、こちらもご覧いただければ幸いです。 この稿は、ステラヴォックスジャパン(株)様の承諾を得て公開させていただきました。 |

| 2009/05/25 |

|

| 1137 澄淳子 ジャズ色・歌謡浪漫、愛聴盤です。 |

| 2009/05/23 |

|

| 1136 Next *istD ここ2か月、ずっとリコーのCAPLIO GX100で通してしまった。撮影のモチベーションを保つ意味では一眼レフがいいと思うが、始めにカメラありきの撮影には飽きてしまったという理由も大きい。CAPLIO GX100の画像は、ご覧のようにコンデジにしては色にチカラがあるし、AFからレリーズのタイムラグにストレスを感じさせないところが気に入っている。もちろん良くできた一眼にはとうてい敵わないのだが、許せる範囲に心地よく収まっているという意味だ。 そんな中、PENTAX K-7の登場には、こころ躍るものがある。初代*ist Dを使っていた身としては、はじめて彼を超える一眼デジタルが現れたという印象を持った。これに単焦点レンズを3本ほど携えれば、例のモチベーションが復活する予感、、、ありゃ(笑) |

| 2009/05/21 |

|

| 1135 初夏にマスクを買い占めるの図、あるいはカラ騒ぎ? |

| 2009/05/20 |

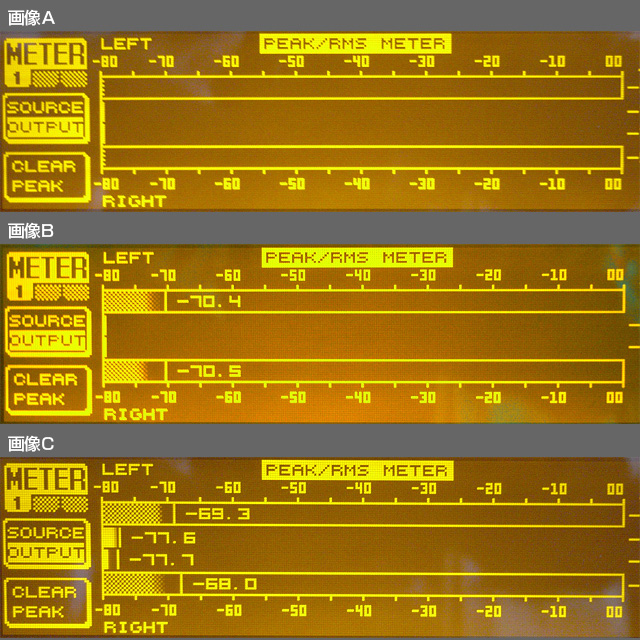

| 1134 Ultracurve Proのレベルメーターで自作アンプのノイズレベルを計る! アンプのスペックなんてものを真に受けるひとは少ないと思うが、とくにS/N比の数値ほど当てにならないものはないと思っている。帯域制限の有無から、ノイズレベルが平均値なのかピーク値なのか、さらに入出力端子がどういう状態か、などなど・・・。これらの条件を勘案すると同じ個体の測定値は最大で20dBくらい変化するそうだ。 という前置きはさておき、Ultracurve Proには高精度(のように思える)のレベルメーターが装備されていて、−80dBまでリニアに観察できる。これで自作管球式フォノイコライザー/ラインアンプのノイズレベルを計ってみようと思った。というのは、この以前に使っていたNakamichi製のプリアンプを明らかに凌駕していたのを知っていたから(笑) フォノイコ→ラインアンプアウト→Ultracurve Proのデジタルレベルメーターという構成で、以下のような厳しい測定条件を付けた。 1:テスト用アナログディスクで1KHz / 0dBのサインウエーブをトレースし、メーター上のピーク値が−10dBになるようにラインアンプのプレボリュームを設定。 2:カートリッジを上げ、ターンテーブルは回したままにする。 3:この状態のままメーターの数値を見るだけ! なので誘導ノイズ等もすべて拾うが、実装状態であることにより意味があると思うからだ。 と、その前に素のラインアンプのノイズレベルを計った。これが多かったら意味をなさない。 この場合のみプレボリュームは最大位置。CDの2V入力が27Vになるウルトラハイゲイン状態だが、ピーク値でもマイナス80dBを下回っている。ということは平均値でのノイズレベルは−92dB以下ということになるだろう。無帰還の真空管アンプとしてはかなり優秀な部類ではないだろうか。【画像A】 というわけで、やや気を良くしながら、フェーズテックEA-3をMMモードにして測定した。 ノイズレベルはピーク値で−70.4dB / −70.5dB 平均値は検出できないが、たぶん−81dB前後だろう。写真では分からないが、振らつきが僅かで左右偏差も極小。素晴らしい!【画像B】 で、いよいよ自作フォノイコライザーだ。トータルゲインがフェーズテックEA-3より数dB低いので、その分ラインアンプのボリュームをアップしている。なのでやや不利。 ノイズレベルはピーク値で−69.3dB / −68.0dB 平均値で−77.6dB / −77.7dB レベルに振らつきがややあるのは真空管のフリッカーノイズだろうか。【画像C】 ま、合格か。聴感上のノイズレベルは両者でほとんど同等だったので今回の測定結果には納得。 |

|

| |

| 2009/05/15 |

|

| 1133 BEHRINGER DEQ2496 Ultracurve Pro 試用中 F特を電気的にコントロールすることに懸念はある。が、弊害とメリットを秤にかけてみようと思った。 再生空間のF特を電気的にコントロールするのは単純な話ではないということは、この幻聴日記や<at>senseで繰り返し述べているのだけれど、ひとつアイデアが浮かんでいて、それを実践してみたいというのが背中を押された理由だ。ほんとはアキュフェーズのDG-38/48が望ましいところだが、そんな贅沢はできない。なので、BEHRINGERのUltracurve Proを導入してみた。ただこっちは安すぎて超不安(笑) Ultracurveは膨大なモジュールを持つDSPで、着目点は以下の機能だ。 10バンドのパラメトリックEQは中心周波数を1/60octのピッチで設定でき、各Qを1/10octから10octの幅でコントロールする。極端な例だが、100Hzのとなりを101Hzに設定できる。くわえて、オーバーラップする帯域に発生するオーバーシュートを補正し、グラフィック画面では、オーバーラップ帯域の最終レベルが表示される。通常のグラフィックイコライザーではフェーダーの位置と補正レベルに大きな誤差を生じるのはご存じのとおり。 もうひとつのメリットは、内蔵ジェネレーターによる61バンドのリアルタイムアナライザー。測定用マイクを持って部屋のなかを動き回りながら、この画面を動画として記録しようというのが先のアイデアだ。あとで繰り返し再生しながら、本質的なピークとディップを解明し、これをパラメトリックEQに反映させるという企て。もちろん、この機種にも上記機能を連動させる自動EQ機能があるが、これには期待していない。というか機械には無理(笑) 元の状態とこのプロセスを入れたときで、どちらが音楽的感銘があるかというシンプルな話なのだが、最終的な判定にはまだ時間が必要だ。設置場所からはじまりケーブルの選択など音を悪くする要因が増えているのだから、仕方ない。以下は、調整初日の画面。 |