| 2007/03/01 |

|

| 816 続・ウーファーケーブル モゴモゴの音と思いきや、悲観するほどでもなかった(笑) 中高域のケーブルはそのままなので、当然ながらバランスは崩れた。相対的なものと思うが高域がややキャンつく癖を感じた。なので昨年末に施したウーファーホーン出口のウレタンを撤去してみた。対策ではなく問題点を際だたせるためだ。結果、この低域用ケーブルを使うには高域用のそれをもっとキャラの少ないものに変更する必要がありそうと判断した。現行のオルトフォンSPK3100silvetには確かにそのような傾向がある。 ・・・ところが、さまざまな音楽を流し続けていくうち、4時間目くらいからか、何かが変化し始めた。ウーファー用ケーブルが変わったからといって、低音だけを判断できる耳を持ち合わせていないから、全体的な印象になるが、2ウエイの乖離感がなくなっている。音像はたしかに太いが、茫漠としたものではなく、芯の太さであるところが救いだ。 クラウディオ・アラウの晩年のバッハをかけてみた。このPartitaのレコーディングのあと彼は88歳で亡くなっている。ミネラルをたっぷり含んだ地下水がこんこんとわき上がるような自然で生命力のある演奏だ。 "滋味あふれる"なんて安直に表現するのは間違いだと気づいたのは、抑制を効かせながら完璧にコントロールされたその左手の音によってだ。このCDは何十回となく聴いているのに思い至らなかった。もしや、このケーブルの工業用途の防振構造が寄与しているのか・・・ このALTECのオールドユニットを用いた自作システムは、近年になって対象音楽はかなりオールマイティになって来つつあったが、唯一納得できない部分はグランドピアノの低弦の粘り感だった。これをナローレンジの弊害と考え、じつは低域拡大の方策をめぐらしていた。高能率ウーファーに加える装置としてはアクティブウーファー以外の選択肢は少ないが、当初からその手法は考えていなかったので計画は難航した。解決策として負荷インピーダンスの落差で能率をかせぐ方法を考えた。ただ、着手するまえにケーブルに浮気してみようかという程度のノリだった。 というわけで、この極太ケーブルはめでたく本採用になり、ワイドレンジ計画はまた遠のいた。エージングと高域のマッチングが上手く行けば、ナローレンジのまま一段上のステージが待っているかもしれない。 写真:床に置かれているのがいままでウーファー用に使っていたオルトフォンSPK300 |

| 2007/02/27 |

|

| 815 倉茂電工製 600V耐震ケーブルVCT531 0.45ミリ銅線88本撚りの二芯! 本来は移動発電車とか、工場の重機の電源供給に用いるらしい。これをパワーアンプとALTEC-515Bの間に用いたらどんな世界が現れるのだろう。イカンとは知りつつも、やってみなきゃわからんという声が聴こえたような・・・ 直径は実測で20.5ミリだった。想像以上にしなやかで、しかもゴムっぽいグニョグニョ感はない。 これ、ウーファー以外にどんな使い道があるんだろう、とさえ思った(笑) |

| 2007/02/26 |

|

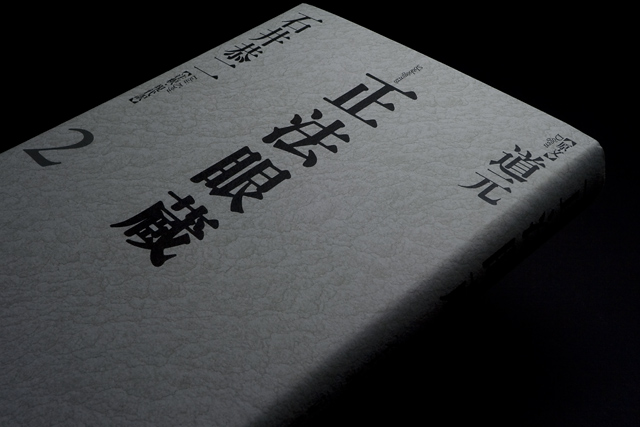

| 814 極私的、道元プロジェクト その2 石井恭二著「正法眼蔵の世界」全5巻(河出書房新社刊)のうちの第2巻である。 同じ著者による現在語訳シリーズもあり、そちらの方が数段読みやすいし廉価なのだが、初めに原文を配したこのシリーズに惹かれた。訳文はやはり訳者の世界観というフィルタを通した表現であり、困難といえども原文の気配は絶大なものがある。時間がかかっても原文解読を目標にしたい。 この第2巻では、正法眼蔵全75節のうち17から34節を収録している。第18-20節の「観音」「古鏡」「有時」、そして第24節「画餅」が含まれているところが魅力だ。 「観音」では言葉の表す世界の限界と広さを、「古鏡」は見るものと見られるものの時間を超えた関係性を、そして正法眼蔵のなかでも白眉と思われる「有時(うじ)」は時間の発生と物事の存在、認識を、おなじく「画餅(わひん)」は言葉、図像、認識、時間を統合する世界観、価値観を展開している。(ように思える・・・) 後日、思うことを書き留めたいと思っている。「正法眼蔵」を読むということは読み手の存在を映すにすぎないし、未知の価値は自分が変わらないことには得られない。・・・あらゆる表現芸術はすべて同じかもしれない。 |

| 2007/02/22 |

|

| 813 音の匙(おとのさじ) 山口孝さんがステレオサウンドに連載していたエッセイが単行本として出版された。この雑誌は、たまに読むだけなので、はじめて目にする文章も多い。 1997年の「憧憬」と題されたバッハのフーガの技法をテーマにした一節に驚いた。未完の四声フーガにも触れられているが、ぼく自身が山口邸のパラゴンで聴かせてもらったムジカ・アンティクヮ・ケルンの鑑賞状況とオーバーラップしてしまった。この文章の存在を知っていたら、はたしてあの時あのCDを持参しただろうか。そしてこんなリポートを書けただろうか。 http://www.vvvvv.net/sense/0104.html ※写真の装幀は彼の表現する世界からインスパイアされた個人的なデザイン試案です。実際の出版物とは無関係ですのでお間違えなきよう。 このダミー、けっこう凝って作りました。 IllustratorのデータをPhotoshopでラスタライズして キヤノンのインクジェットプリンタで出力しています。 用紙はカバーがEPSONクリスピア、オビが同じくフォトマットペーパー。 商業印刷でこの質感のコントラストを出すには、かなりコストがかかりますねぇ。 |

| 2007/02/09 |

|

| 812 極私的、道元プロジェクト その1 いまの宗教にはほとんど興味をそそられない。全体としてみれば、過去に完成したルールに則ったサービス産業にしか見えないからだ。人間のメンタルな部分を扱うだけに悪質な場合がある。 道元の時代(1200-1253年)に宗教はどんな位置づけだったのか、とても興味を持っている。知のR&Dが寺院であり、僧侶は研究者でもあったと思う。とくに道元は、精神や物質の存在するところの"構造"を探求した稀な人間だったのではないか? というわけで、未知の分野に触れようと思ったとき、何処から入るかは運命の分かれ道とは言えないまでも、けっこう重要だ。「正法眼蔵」を原文で理解するチカラは当然ないから、なんらかのガイドが必要になる。いい加減なものから入って、回り道を喰らった体験を過去に多くもっているからつい慎重になる。まずは書店と図書館の書棚から、これはと思うものを斜め立ち読みした。 文学系の著名人が書くような"道元ノート"には拒絶反応がでた。あんたのフィルターが邪魔だって。とかく自分を出したがる表現者(?)の道元論には興味がない。 日本の名僧シリーズ(吉川弘文館刊)「孤高の禅師 道元」は、9人の多方面からの執筆者による解説本で、「正法眼蔵」の中身にはそれほど踏み込まないが、道元の全体像を知るには格好のガイドになった。 正法眼蔵本体では、現代思潮社の社主である石井恭二氏の「正法眼蔵の世界」全5巻(河出書房新社刊)が現在入手できるものとしてはいちばん気になっている。原文+注釈+現代語訳のバランスもいいし、石井氏の真摯な姿勢に好感を持った。一冊5500円なのでこれは後回しにして、同じ執筆者の「正法眼蔵覚え書」(現代思潮新社刊)を読んでいるところだ。ほかに哲学として正法眼蔵にアプローチしているものが多数ある。頼住光子氏の「哲学のエッセンス 道元」(NHK出版)をこの週末に読んでみようと思っている。 |

| 2007/02/01 |

|

| 811 ちあきなおみの超絶歌唱 先日のコロムビア時代の復刻CD3枚がいまいちだったので、もう、ちあきなおみからは足を洗おうと思っていたら、妻が生協のカタログみて「ちあきなおみスーパーコレクション」ってのが出てるとメールしてきたので、あっ買う買うとか返事して、それが昨日到着した。 2枚組の生協スペシャルバージョン?のようで、一曲目がビクター音源の「星影の小径」それ以外はテイチクのオリジナル盤数種から集めたものだった。 テイチクのオリジナル盤は現在すべて廃盤で、編集版のセットものが何種類もリリースされているが、じつはこの時代はアレンジが当時風(1988-91年)なのが多く、いま聴くとちょっと古い感もなきにしもあらずなんだけれど、歌唱はとにかく圧倒的だ。 「赤と黒のブルース」は"すたんだーど・なんばー"というオリジナルアルバムからのトラックで、タンゴのリズムに乗りながら、でもストイックにえぐるような表現が凄い! 地獄・煉獄・天国が一瞬にして切り替わる超絶歌唱(←なにいってんだか) 意外だったのはマスタリングがいいこと。曲でバラツキはあるけれど、平均レベルも妥当な線をキープしていて、とくに先の「赤と黒のブルース」はちあきのなかでも最高レベルのクオリティだと思った。いつもは我がオーディオ装置にネガティブな反応しか示さない妻が、あろうことか、この部屋に本人が来て歌ってるみたい、だって。 ・ そういえば、12CHのだれでもピカソって番組が、ちあき特集を組むらしい。びっくりしたのは、本人の協力のもとに制作したということ。レコード会社とは絶縁状態みたいだけど、こりゃ復活の可能性、あるのかないのか・・・ この写真の2048pxギャラリーはこちらから http://blog.goo.ne.jp/gencyo/ |

| 2007/01/29 |

|

| 810 正 法 眼 蔵 神も宗教も信じないが、「正法眼蔵」が気になっている。 道元の「正法眼蔵」と世阿弥の「風姿花伝」は、ぼくのなかで未踏の地平だ。工作舎とか松岡正剛の影響をもろに受けた世代だから、道元の世界観に興味がなかったわけではない。むしろ、宗教さえ超越する真理の提示に共振するところがあった。だから、あえて避けた。言葉は世界をあらわす離散データでしかないから、真に受けると危険な時代もある。導かれ変貌する自己への不安だったのか。 ・ それが1年前、父の病室の帰路に立ち寄った夕暮れの平林寺。 http://www.vvvvv.net/topics/topics.cgi?page=187 そして、我が菩提寺の高安寺、どちらも沙門道元に端を発する曹洞宗! そして昨日、父の一周忌での住職の一言「正法眼蔵をお読みください。」 守るべき無垢の自我はとっくに消え去ったし、言葉の不確かさも了解済みだ。踏み込むのは今かもしれない。 |

| 2007/01/25 |

|

| 809 誰も書かないデジタルの本当の意味(番外編) 自然界は不定型なノイズの上に成り立っているし、ましてや正方形のグリッドなんてものは人工の象徴そのもの・・・という考えを進めていくと、1bitで超細分化した観測点をランダムなエリアマッピングで再構築する方向が、近未来デジタルの主流ではないかと想像できる。 画像関連の、例えば新世代FMスクリーニングとかインクジェットプリンタ技術はすでにその流れに入りかかっているし、デジタルカメラの撮像素子が1bitになる時代もやがて来るだろう。 では、オーディオ分野でこの手法を実行するにはどうしたよいか? 時間軸の分割(サンプリング)を不定形にすることしか考えが浮かばない。量子化(階調)のための幾つかのレイヤーと、輪郭保持のための別レイヤーを合成するD/A変換なんかは想像するだけでこころときめく(笑) 現行の2.8224MHz1bitのDSDだって未来のDSPで再構築できるだろう。 その際、手本になるのはアナログノイズの立ち振る舞いだ。ノイズを排除することが成長期までのデジタル技術であるとすれば、その爛熟期はノイズを取り込み、ノイズ自身がデータそのものになることではないだろうか。そこには「管理できるアナログ」という究極のデジタル像が浮かんでくる。 |