| 2007/12/24 |

|

| 914 音を気にしないオーディオというものに 低域はスペース 高域はマテリアル そして、中域は ソウル、だ。 ・・・ちょっと、クサいか(笑) つい昨日のことなのだが、アルテックのドライバ側に入れていたハイブースト・イコライジングを外した。2004年の5月に考案したパッシブ回路で、以後3年半にわたり採用してきたのだが、すっぱり止めた。 一週間ほど前に、CDPのインタコをルボックスB226に付属していた古いケーブルに換えてみて考えるところがあった。そして、真性ナローレンジの道に戻ることを決めた。 思えば、未知の音楽に感動した体験は、ほとんどラジオからだった。凄いオーディオセットの音に驚愕することは今でももちろんあるが、それは「音」そのものなのだ。その先に行くバリアになることさえある。 音楽は音を通して伝えるものだから、音は良いに越したことはない。しかし、なぜかその圧倒的な音響の驚愕に止まってしまうジレンマ。 そのあたりは個人差があるのかもしれない。 3年半前とはフロントエンドもパワーアンプも変わっているし、さらにSPエンクロージャーも進化(?)しているから、後退というわけではないのだが、以前はラヴェルの色彩もドビュッシーのトーンのうつろいも出なかったから仕方ない選択だったが、昨夜聴いた印象では、なんでもっと早く実行しなかったのか、との思いが強い。 アートペッパーの「モダンアート」とロリンズの「オン・インパルス」を聴いていてやはり、余計な策略は音に出るんだなあと痛感。演奏の実在感という意味で"シンプリティ"はやはり強力な武器だった。 音が気にならないオーディオ。これは変わらぬ目標だ。 |

| 2007/12/19 |

|

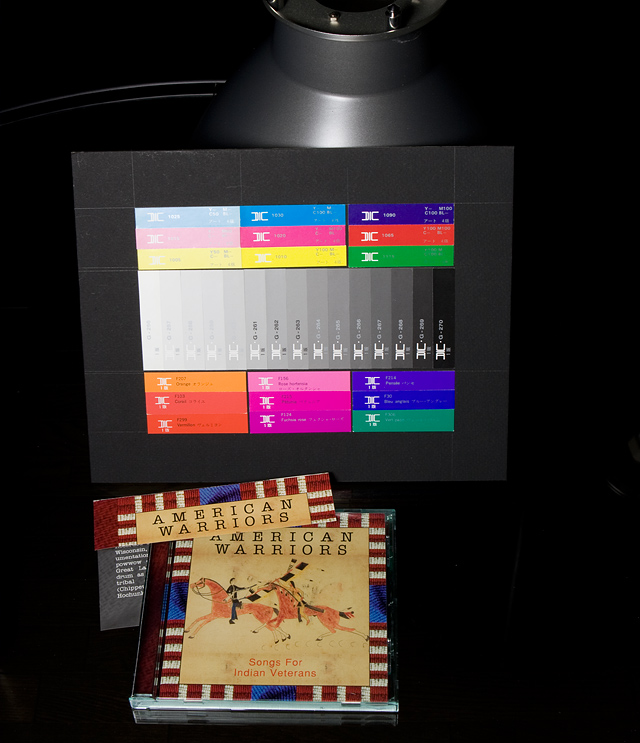

| 913 333333をゲットした方からメールを頂いたのですが、送付先が分かりません。ぜひご連絡をお願いいたします。記念品はこの写真のCDです。なかなか良いジャケットではないかと思いますが。 上の色見本は自家製の撮影検証用カラーチャート。当然ですが見たとおりには写りません。オーディオは条件を限定すればかなり本物に近づけることは可能ですが、写真は平面にもかかわらず(というか平面だから)超えられない壁があります。 |

| 2007/12/17 |

| 祝333333 アクセスカウンターで333333をゲットした方へ。 おめでとうございます。 スクリーンショットをお送りいただければ 記念としてインディアンの太鼓のCDをお送りします。 って、誰も欲しくないってか(笑) |

| 2007/12/17 |

|

| 912 音楽という多面体を受け入れるということ 正確な記録とか、正しい再生とか、果ては原音再生とか、そういう考えはすべて疑うことにしている。 はたして、世界は明確に定められているのか? ということである。 演奏する人間も、音を伝える空気の粗密波も、揺らいでいて不確かな事象に思えるということは、この日記で何回か述べてきた。しかしながらテクノロジーはこの不確かな世界を正確に記述するために進んできたというのも事実だ。 録音・再生という仕組み、というよりレコード音楽を聴くということは、観測&記録→伝達→再生&観測というシンメトリー構造の末端に聴き手が位置するということだ。 機械が大きく介在するにせよ、主体は採り手や聴き手の意志だ。音楽は時系列に従って順方向にしか進まないのに、聴き手の意識はそうとは限らないというところが面白い。ある音を聴きながらその音の前の音に意識が行ったりする。音楽を聴くということは、狭いスリットから時間経過を感じるのではなく、流れに同期した意識、というべきか・・・ それは過去・未来にわたって滲んでいるように思えるのだ。 レコードで繰り返し聴く演奏は、未来さえ意識の中にある。短いスパンではあっても過去・現在・未来が入り交じった時間の滲みの中心核が音楽と同期するのではないだろうか。 ・・・別に結論があるわけではない(笑) 音楽という多面体にどう立ち向かうか、ということ。自分の聴き方の話で恐縮だけど、すべてを受け入れるほどキャパがないから、部分聴きを繰り返す。100回聴いてすこし理解した気がする。だからディスクはあまり増えない(笑) という舌の根も乾かないうちに、こんなものをGETした。 「長唄の美学」CD54枚セットという大作である。現在も長唄の最高位にある杵屋五三郎(三味線)と宮田哲男(唄)らが1991年から8年の歳月を費やして完成させた。この中の楽曲たちを100回づつ聴く時間は残されていないと思うけれど・・・ |

| 2007/11/30 |

| 911 デジタルカメラ近未来図 画素競争の終焉は来るのか? この日記のNo.65でISO:25600を予想したのは3年ちょっと前だったけれど、すでにその時代に突入してしまった。フィルムカメラと異なるインテリジェント能力も確実に培われてきた。恐ろしい進歩である。 で、その先になにがあるかというと、カメラ機種に依存する画質なんてものは早晩なくなると予想する(笑)フィルムの時代と同じになるわけだ。 画素数は4/3から135フルサイズまでの一眼レフでいえば、2000万画素が臨界点でいいのではないかと思っている。B倍判ポスターを30cmの距離で見るといった倒錯的鑑賞をおこなわない限り十分な画素量だからで、過剰データに意味があるとは思えない。いずれにしても問題になるのはレンズの能力と現像技術だろう。 ・ No.909の2048px写真 http://blog.goo.ne.jp/gencyo/e/ef115628c4bd1a27e25523eafe0d4235 |

| 2007/11/27 |

|

| 910 幻聴改め物理現象日記 SP盤専用に導入したDJ用のレコードプレイヤーが想像を超えて良かったので、LP盤再生にトライしてみた。水平を保った自家製の御影石+MDF積層板にセットされたPROJECT RPM-9を撤去して入れ替えてみた。カートリッジはDENONのローコストMCで、テクニカの18gヘッドシェルでゼロバランスが取れるのには驚いた。このダイレクトアウトをオーディオクラフトのフォノケーブルを介してテクニクスのアモルファスMCトランスに送り、以後はレギュラーの組み合わせだ。 定番のリファレンスソフトを何枚か掛け、スペック的な特性ではなんら問題はないと思った。5万円に満たないプレイヤーがこれだけ瑞々しい表現力を持っていることに、ちょっとばかり複雑な気持ちになったのは事実だ。 晩年のローズマリー・クルーニーの濃厚な色香とアンニュイな気配をきちんと描く。ケニー・バレルの「アウトオブ・ディス・ワールド」、いままで気がつかなかった演奏者のうなり声が新鮮だ。 ・・・ただ、バルバラは鳴らなかった。 帯域バランスに問題はないし、ヘンなキャラクターがあるわけでもない。回転の安定度ではベルドライブより優れている面もある。しかし、表層のサウンド現象に留まっているというか、彼女の中心核までの距離を感じた。 こういう言い方をすると、おまえは魂(たましい)派なのかと揶揄されそうだが、そうではないのだ。オーディオは科学の産物であるし、すべての現象は数値化できるはずだ。脳内に蓄積されたなにがしかの事象が誘因されるにしても、それでも空気の粗密波という物理現象でしか伝える術はないわけで、無から有が生まれるなんてことは思わない。 という次第で、半日後にはもとのPROJECTに戻し、改めてバルバラの「Dis quand reviendras-tu?」を聴いた。この差を表現する適切な言葉が見つからない。 声の内に潜む彼女のこれまでの半生・・・ 表現者は人生というチューブの断面を見せているにすぎない。この断面の奥に拡がる彼女の履歴。これを感じられるかどうか。 声の外に感じる空間の気配・・・ サウンドステージのような空間リアリズムのことではない。音の輪郭と空間との滲みかた、あるいは音をもって空間を変質させる音楽の力を指す。これを感じられるかどうか。 これを世間では「幻聴」と呼ぶのか? いや、やはり物理現象だろう(笑) |