| |

下のbackボタンで過去へ進みます。 幻聴日記第1期 INDEX はこちらから photo and Text: machinist |

|

331 カラーバランス | | 「記憶色」の内実が固定観念からくる思いこみというケースも多々あるので、この言葉はむずかしい。出したかった色とカメラが記録した色がまったく同じというケースは少ないから、積極的とは言えないまでも調整することに躊躇はない。ただしベーシックな色調は撮影時のホワイト・グレーバランスで解決すべきで、Photoshop上では微調整で済ませるのが好ましいと思う。色調はいっさい調整しない場合も多い。  Photoshopのカラー調整は「カラーバランス」「色相・彩度」「特定色域の選択」の3つのダイアログボックスがメインであるが「RGB別トーンカーブ調整」も熟練すれば最大の武器になる。しかしぼく自身は色別トーンカーブをいじる勇気もスキルもない。「カラーバランス」は3段階の濃度域で全体的な色味を変化させるが「輝度を保護する」のチェックを忘れないように。 Photoshopのカラー調整は「カラーバランス」「色相・彩度」「特定色域の選択」の3つのダイアログボックスがメインであるが「RGB別トーンカーブ調整」も熟練すれば最大の武器になる。しかしぼく自身は色別トーンカーブをいじる勇気もスキルもない。「カラーバランス」は3段階の濃度域で全体的な色味を変化させるが「輝度を保護する」のチェックを忘れないように。「色相・彩度」ではマスター(合成チャンネル)の色相変更は写真のような自然画では調整が難しいので使わない。ただし特定色の「スポイトツール」で画像上のターゲットをクリックすれば他の色に影響を及ぼさないで修正することが可能だ。 右は個人的によく使う「特定色域の選択」のなかの中間色系。疑似ホワイトバランス調整のツールになりえる。このショットは夕日色を記録したつもりだったが、まだ足りなかったので「特定色域の選択」で補正した。この最終画像は他にトーンカーブ補正も併用して路面のボディ感を失わないようにした。(PENTAX*istD FA35mm F2AL ISO800, f8, 1/250sec) |

| 2005/04/01 |

|

330 階調補正2 | | このシーンではシャープさが雰囲気を伝えるバリアになると思ったので、レイヤー合成を試みた。ガウスでぼかした画像を「不透明度70%塗り50%」に設定して、その上にノーマルな画像を「乗算」で重ねている。EPSONのレンジファインダーデジタルR-D1に、古い時代のレンズを組み合わせたような表現になった。現代の高性能レンズが不得意とする表現ではないだろうか。この手法は、白飛び救済や色のボディを強くするといった応用方法もあるが通常は面倒なのでやらない。(PENTAX*istD FA35mm F2AL ISO800, f5.6, 1/60sec) ここで、一般的な画像補整の作業順序をまとめてみると、 1=JPEG/AdobeRGBで記録されたデータをPhotoshopCSで開く。WEB用途の画像は作業スペースをsRGB空間に変換して開く。 2=画像モードを16bit/chに変換する。(理由は下の画像を参照) 3=レベル補正でヒストグラムを確認し、ハイライト、黒レベル、中間調を検討する。場合によってはレベル補正をパスしてトーンカーブ調整に移行する。なお、これらの調整はRGB合成チャンネルに対して行うが、個別色を選んでカラー調整を兼ねる場合もある。 4=カラーバランスの調整(次回参照) 5=最終サイズにあわせてリサンプルとUSMを実行する。(次々回参照) 上が16bit、下は8bit作業空間で作成したグラデーションを同様のレベル補正を行って8bitに変換したもの。16bitの方は変換後もスムースなグラデーションを保っている。 |

| 2005/03/31 |

|

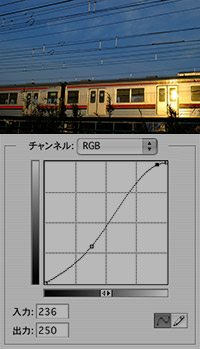

329 階調補正1 | | RAWデータが優れているのは撮像素子の出力をA/D変換した12-14bitの生データであるということ。ホワイトバランス適応以前の色相関係を保っていること。主にこの2点だと思う。対してJPEGは階調が8bitに間引かれ、圧縮時のブロックノイズが付加されるし、白色点が固定されるので後で自然な色環移動をしにくいなど、かなり歩は悪いようにみえるが、カメラメーカーが威信をかけた画像処理エンジンをフルに反映させられるという利点もある。EOS-1Ds2に関して言えば、PhotoshopCSのCameraRAW現像より最高画質JPEGのほうが総合点で勝っている。 ラチチュードに関しては誤解があるかもしれないが、RAWだから広いということは全然なくて12-14bitのより細かいステップで記録されているため白のとなりの階調がより白に近いというメリットだ。白飛びを救える可能性がないことはJPEGと同じで、撮影時の適正露出がシビアなのは変わらない。  デジタルはフィルムに較べてリニアリティが優れているので、限界近辺は容赦がない。たいていはややアンダー気味で撮影し、ハイライトの範囲を見極めながらレベル補正を行う。レベル補正とトーンカーブは実は同じ仕組みであり、入力/出力イコライザーの調整ポイントの違いだ。レベル補正はヒストグラム上で調整できるので分かりやすいし、実際ほとんどの絵はまとめられるはず。トーンカーブ調整が優れているのはハイ・ローの両端を微細にコントロールできることであって、だから中間調にいくつもポイントを置いていじり回すのは危険な行為だ(笑) デジタルはフィルムに較べてリニアリティが優れているので、限界近辺は容赦がない。たいていはややアンダー気味で撮影し、ハイライトの範囲を見極めながらレベル補正を行う。レベル補正とトーンカーブは実は同じ仕組みであり、入力/出力イコライザーの調整ポイントの違いだ。レベル補正はヒストグラム上で調整できるので分かりやすいし、実際ほとんどの絵はまとめられるはず。トーンカーブ調整が優れているのはハイ・ローの両端を微細にコントロールできることであって、だから中間調にいくつもポイントを置いていじり回すのは危険な行為だ(笑)このオリジナル画像(右)は夕日の強烈な白飛びを最小限に抑えるべくアンダー&ローコントラストで撮っている。メリハリを付けながら重さを出すためトーンの右上基点(255,255,255)はそのままにしてぎりぎりのS字カーブを設定した。ミディアムからダーク方向はやや沈めて立体感を出した。(PENTAX*istD FA35mm F2AL ISO400, f8, 1/1000sec) |

| 2005/03/30 |

|

328 リリーさま、おぐしが乱れております | | Photoshopの初代ヴァージョンの日本語版が登場したのは1991年の春で、英語版から半年以上遅れてリリースされた。画期的だったのはEPSONのA4カラースキャナーGT4000の入力プラグインが装備されていたことで、一般レベルではこれにより、PC上でフルカラーの写真を扱えるようになった。写真のような自然画が扱えなくてはお絵かきソフトと変わらない。プロ用のスキャナはもちろん存在していたけれど、非常に高価でなにしろ読み込みソフトだけで数十万円した時代だ。 もっとも当時のMACは搭載メモリの最大値が8MBだったので、1200/800pxの画像を扱うのも決死の覚悟だった。デジタルカメラが出現するはるか以前のはなしである。 いまや一般向けのデジカメ参考書にも「ヒストグラム」「トーンカーブ」など当時の専門用語が普通に使われていて、まさに隔世の感。さまざまなパラメータを自ら設定する過程は面白いけれど、これらは求めるイメージを伝えるための一環であることを忘れないようにしないと収拾がつかなくなる。画像補正にもいろいろなレベルがあって、ミス露出を救済するための補正もあれば、カメラ自体が捉えきれなかったイメージをデータのなかから引き出すハイレベルな処理もある。 以前のシリーズ(085-093)でも書いたけれどこれらの調整は「撮影衝動」ともいうべきトキメキの延長上でありたいと思っている。だから机上のアイデア的画像加工はあまり好みではない。具体的には、階調補正、カラーバランスの微調整、リサイズとアンシャープマスク、これだけだ。 幻聴日記の写真補正、もちろんローカルなハウスメソッドでしかないが、仔細な数値と共に公開しようと思った。ちょっとばかり蘊蓄が入るのが難点かも・・・(PENTAX*istD FA35mm F2AL ISO800, f8, 1/250sec) |

| 2005/03/29 |

|

↑フルカラー(RGB各8bit)の精密グレースケールの両端を表示しています。すべてを正確に画き分けるモニターは存在しないと思います。

しかしながら「14」や「242」が識別できない場合はモニターレベルで顕著な黒潰れや白飛びが発生しています。ガンマユーティリティなどを使ってモニター調整することをお奨めします。 このページのすべての要素は製作者であるmachinistに著作権があります。複製使用等はご遠慮ください。 |